Du bourg au canton

Alain Dufour / Pierre Duparc / Lucien Fulpius

Bernard Lescaze / Catherine Santschi

Genève, sa région et l'Europe

[p. 7]

Pourquoi un livre sur les institutions?

Un pays, une ville, sont gouvernés et organisés selon des principes qui évoluent à travers les âges. Comment les citoyens de Genève et leurs chefs ont-ils assuré les fonctions de la collectivité? Genève a subi tour à tour la domination romaine, burgonde, franque, puis la lointaine souveraineté de l'Empire et s'est finalement retrouvée membre du Corps helvétique. A-t-elle développé des institutions originales ou a-t-elle simplement appliqué des principes venus de l'extérieur et imité des pratiques de ses voisins et de ses maîtres?

Il s'agit ici de montrer avant tout comment les institutions politiques, judiciaires et militaires sont inscrites dans la réalité genevoise de la fin du XXe siècle et de quelle manière elles s'enracinent encore dans un passé proche ou lointain qui n'est pas toujours du bois mort. De faire voir que derrière les institutions, il y a toujours des hommes, des femmes, une communauté qui s'efforce de vivre, de produire, de se défendre et de partager avec équité.

Les premiers temps historiques

Le premier volume de cette Encyclopédie a longuement exposé l'apparition d'un bourg gaulois dans les vestiges archéologiques d'abord, puis dans les témoignages écrits dont le premier en date est celui de Jules César (58 av. J.-C.). En cette année, Genève fait partie depuis environ soixante-dix ans de la province romaine de Gaule transalpine. Nous ignorons tout de ses structures politiques et administratives à cette époque, et de ses relations avec le peuple gaulois des Allobroges, dont elle est la tête de pont du côté du Nord.

Genève romaine

Les structures politiques de la région apparaissent mieux à partir de la conquête de la Gaule et de la «pacification» des Helvètes par Jules César. Genève n'est toujours qu'un vices (bourg), bénéficiant toutefois d'une situation privilégiée du fait de sa position sur le pont du Rhône qui lui confère une grande importance économique et stratégique. Importance qui sera toutefois contrebalancée par la création à Nyon, vers 35 avant J.-C., de la Colonia Equestris, c'est-à-dire d'un établissement de vétérans de l'armée romaine, pourvu de larges privilèges. [p. 8]

Mais c'est sous l'empereur Auguste qu'au 1er siècle de notre ère l'organisation du monde romain se dessine de manière bien nette. L'Empire est divisé en provinces à la tête desquelles se trouvent des métropoles (villes-mères). Ces provinces sont divisées en cités. La cité de Vienne sur le Rhône, qui appartient à la province de Gaule Narbonnaise, compte Genève parmi ses bourgs les plus attractifs. On trouve en effet, dans les inscriptions, de nombreuses traces de notables viennois qui possèdent des terres et des charges publiques à Genève et se font enterrer dans ce bourg ou dans la campagne avoisinante.

Cette situation du bourg de Genève entre la Colonia Julia Equestris et le chef-lieu de la cité lui confere sans doute une certaine autonomie; jointe à la situation économique de Genève, cette autonomie de fait facilitera beaucoup la promotion de Genève au rang de cité, que l'on peut situer, depuis les travaux du professeur Denis van Berchem, dans la seconde moitié du Ille siècle, après que les Alamans ont dévasté Nyon en 260 et créé une zone d'insécurité en Helvétie.

Cette modification profonde des institutions va doter Genève de tous les organes du pouvoir régional, lui permettant de commander à un espace considérable autour d'elle — cependant que l'empereur, malgré la lente décadence de l'Empire, continue d'être considéré partout, à Genève comme ailleurs, comme le véritable souverain, détenteur de l'autorité suprême et source du droit.

C. S. et B. L.

haut

Les origines du pouvoir épiscopal

Le passage de l'empereur Constantin au christianisme (Edit de Milan, 313) conduit à l'établissement, dans les cités de l'Empire, d'évêques (du grec episcopos, «surveillant») qui exerceront non seulement une autorité spirituelle et religieuse sur tous les chrétiens de leur ressort, mais aussi, progressivement, le pouvoir temporel.

A Genève, le premier évêque connu, Isaac, est attesté par un document écrit et explicite aux alentours de 400. Mais déjà auparavant, l'importance des vestiges archéologiques exhumés au cours des fouilles de la cathédrale Saint-Pierre commencées en 1976 permet de saisir la puissance de l'autorité ecclésiastique sur le plan local et régional, à une époque que l'on peut situer vers 350-390. [p. 9]

L'année 443, avec l'établissement des Burgondes dans la Sapaudia, va déclencher une modification territoriale importante. Ce peuple apparenté aux Goths, après de longues errances, bousculé par les Huns, battu sur le Rhin par le général romain Aetius, est installé sur un territoire qui ne semble pas, malgré son nom, avoir correspondu à la province de Savoie; il s'agit plutôt d'une région frontière entre Alpes et Jura, au nord du Léman. Genève en devient d'abord la capitale, supplantée bientôt par Lyon, mais les rois burgondes semblent y avoir possédé un palais.

De plus, en 534, donc moins d'un siècle après l'instauration du pouvoir burgonde, toute la Burgondie tombait aux mains des rois mérovingiens, c'est-à-dire des rois francs descendant de Clovis. Genève devint alors, comme les autres villes soumises au pouvoir des Francs, le centre d'un pagus (c'est-à-dire d'un «pays»). En théorie, le pagus était gouverné par un «comte» nommé par les rois francs. Selon les partages de succession de la royauté mérovingienne, la région de Genève fut attribuée tantôt au roi régnant à Orléans, comme Gontran, tantôt au roi de Neustrie, comme Thierry III. En tout cas, la faiblesse des derniers Mérovingiens et la rareté des sources font planer une obscurité presque complète sur l'histoire de Genève à cette époque.

De l'Empire de Charlemagne au second royaume de Bourgogne

L'accession au trône des Carolingiens, avec Pépin le Bref en 751, met à nouveau Genève en lumière. Les expéditions contre les Lombards, celle de Pépin en 756, celle de Charlemagne en 773, traversent la région. Les relations entre les Carolingiens et la papauté, le titre impérial concédé à Charlemagne en 800, renforcent l'importance stratégique et économique de Genève. On connaît le nom de quelques comtes carolingiens qui gouvernèrent, au IXe siècle, la cité et le pagus.

La déliquescence du pouvoir impérial entre les mains du fils et des descendants de Charlemagne, les partages successifs de l'Empire, font émerger une nouvelle unité territoriale, un nouveau royaume de Bourgogne (le premier étant la monarchie burgonde). Les trois cités de Genève, Lausanne et Sion, avec l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, sont en effet tombées aux mains d'un nommé Conrad, comte d'Auxerre. Ils formeront d'abord un duché de Transjurane. Puis, en 888, une assemblée de grands, laïcs et ecclésiastiques, proclame roi Rodolphe, fils de Conrad. En 933, son fils Rodolphe II, après [p. 10] avoir conquis le royaume de Provence, s'intitule non seulement roi de Bourgogne, mais encore roi d'Arles et de Vienne.

Ce royaume durera jusqu'à l'extinction de la dynastie, à la mort sans enfant de Rodolphe III (1032). Il passe alors aux mains de l'empereur Conrad II. Mais sur ces terres d'Empire, trop éloignées pour obéir vraiment à l'empereur, une lutte farouche pour le pouvoir commence entre l'évêque de Genève et les dynastes locaux qui développent leur emprise sur le bassin genevois.

Les comtes de Genève

C'est ainsi qu'on voit apparaître, au milieu du XIe siècle, une famille de «comtes» héréditaires de Genève, qui, comme leurs voisins les comtes de Maurienne-Savoie, sont fort différents des comtes-fonctionnaires de l'époque carolingienne dépendant étroitement des rois francs. Ils sont pratiquement indépendants et se taillent une seigneurie qui ne correspond pas toujours aux anciennes divisions administratives. Ainsi Gérold, le premier comte connu, et ses successeurs des XIe et XIIe siècles, n'exercent-ils pas leur pouvoir sur tout le diocèse de Genève: le Chablais, les Bauges leur échappent; en revanche, ils débordent au nord, dans le Pays de Vaud, où ils n'abandonneront leurs positions qu'au XIIIe siècle.

Les comtes de Genève ont-ils possédé des droits dans la ville? Vers la fin du XIe siècle et au début du XIIe, le comte Aimon, apparenté à plusieurs évêques de la région, porte à son faîte la puissance de sa maison et jouit d'une autorité sans égale dans les diocèses de Genève et Lausanne, et d'une influence non négligeable dans les diocèses de Maurienne, Belley et dans le décanat de Savoie. La pression qu'il exerce sur la cité de Genève va provoquer une forte résistance de la part de l'évêque Humbert de Grammont, féru de l'indépendance des Eglises. Le conflit est réglé en 1124 par l'accord de Seyssel, qui fixe les droits respectifs de l'évêque et du comte et servira de base à tous leurs rapports ultérieurs.

[p. 11: image / p. 12]

L'évêque, prince immédiat de l'Empire

Par cet accord, le comte restitue sans contestation à l'évêque toute la ville de Genève et tous les droits sur elle.

Le comte de Genève, en revanche, possède dans la ville de Genève le droit d'exécuter les criminels jugés par l'évêque et sa résidence dans la juridiction de l'évêque, à condition encore de ne pas nuire à l'Eglise, aux citoyens et aux biens ecclésiastiques. Il devient le vassal de l'évêque, c'est-à-dire son fidèle qui tient de l'évêque toutes ses possessions.

Quoi qu'il en soit, les successeurs du comte Aimon, aux XIIe et XIIIe siècles, chercheront par tous les moyens à récupérer leur pouvoir dans la ville, soit par la force, soit en recourant à l'empereur. Au milieu du XIIe siècle, le comte s'allie au duc Berthold de Zàhringen qui a reçu en 1127 le titre de recteur ou de vicaire impérial pour la Bourgogne et en 1156 des droits sur les évêchés de Lausanne, de Genève et de Sion.

L'évêque Arducius de Faucigny recourt à son tour à l'empereur et obtient de lui, en 1162, qu'il casse sa décision et oblige le duc de Zâhringen et le comte de Genève à restituer les choses saisies. Ce diplôme de Frédéric Barberousse de 1162 établit définitivement l'indépendance des évêques, désormais reconnus comme princes immédiats de l'Empire.

P. Dc

haut

Les appétits de la Maison de Savoie

L'évêché et la ville de Genève seront en butte à d'autres convoitises dès l'émergence, dans la grande politique européenne, des comtes de Savoie, qui grignotent peu à peu la puissance des comtes de Genève jusqu'à ce que, à la mort de Robert de Genève (l'antipape Clément VII) en 1394, ils héritent de l'ensemble de leurs droits et de leurs prétentions. Au cours du XIIIe siècle, les comtes de Savoie, et surtout Pierre II, surnommé le Petit Charlemagne, établissent leur domination ou du moins leur influence sur un vaste territoire qui, au nord du Léman, s'étend jusqu'à l'Aar. Genève, par sa position stratégique, par l'importance économique croissante de ses foires, ne serait-elle pas une capitale rêvée pour la principauté en formation?

Le comte de Savoie cherchera à conquérir Genève par la violence. Ayant pris appui sur la communauté naissante des citoyens, le comte Amédée V se rend maître du château [p. 13] épiscopal de l'Ile en 1287, après l'avoir assiégé pendant plusieurs mois. Il s'y maintient et nomme un châtelain. En 1290, l'évêque, qui n'a pas les moyens militaires nécessaires pour lui résister, lui concède en fief le vidomnat, c'est-à-dire l'exercice, au nom de l'évêque, de la justice civile, dont le comte s'est emparé.

Au XIVe siècle, la pression de la Maison de Savoie s'accentue. Le comte s'assure l'appui de l'empereur. Par la négociation et par la force, il s'emploie à éliminer d'abord le comte de Genève, à défaut de subjuguer l'évêque: à partir d'Alamand de Saint- Jeoire (évêque de 1342 à 1366), on note une résistance énergique de l'évêque contre les empiétements toujours plus nombreux du comte de Savoie. En 1365, Alamand de Saint-Jeoire ne parvient pas à empêcher l'empereur Charles IV de Luxembourg de concéder au comte Amédée VI de Savoie le vicariat impérial sur neuf diocèses, dont celui de Genève. Mais son successeur Guillaume de Marcossey (évêque de 1366 à 1377) réussit à faire annuler toutes les concessions faites par l'empereur au comte de Savoie au détriment de l'Eglise de Genève.

L'émergence de la communauté des citoyens

Dès le dernier quart du XIIIe siècle, les comtes de Savoie ont pris appui sur les citoyens de Genève qui tentent de s'organiser en communauté pour défendre leurs intérêts. Après avoir tout fait pour anéantir cette commune (voir plus loin, pages 81-82), les évêques, dès le début du XIVe siècle, voient mieux où est leur intérêt. De 1309 à la Réforme, la communauté des citoyens ne cesse de se renforcer. L'évêque leur accorde divers droits, des franchises en 1387; en revanche, il obtient d'eux de l'aide pour construire de nouvelles fortifications.

Au XVe siècle, la Savoie s'installe dans Genève. Amédée VIII, qui a obtenu en 1416 le titre de duc de Savoie, manifeste de son luxueux ermitage de Ripaille des appétits précis et considérables. Elu pape, sous le nom de Félix V, par le Concile de Bâle, il doit renoncer à cette nomination contestée. A titre de «consolation», il est nommé administrateur des évêchés de Lausanne et de Genève, charge qu'il détiendra jusqu'à sa mort en 1451, tout en continuant à diriger son duché par l'intermédiaire de son fils Louis, en faveur duquel il a abdiqué. Amédée VIII n'est que le premier d'une suite de six membres de la Maison de Savoie qui ont été placés à la tête de l'évêché de Genève au XVe et au début du XVIe siècle. [p. 14-15: image / p. 16]

Pratiquement, c'est le duc de Savoie qui commande à Genève — il y réside souvent et obtient des subsides des citoyens — et qui détermine les options politiques de la ville. Genève va-t-elle devenir la capitale de l'Etat savoyard?

Des guerres de Bourgogne aux combourgeoisies

Le processus d'intégration de Genève au duché de Savoie sera bloqué à la fin du XVe siècle par les Suisses, qui constituent alors la plus grande puissance militaire d'Europe. Dans les guerres de Bourgogne, l'évêque de Genève Jean-Louis de Savoie est entré dans la coalition formée par le duc de Bourgogne Charles le Téméraire, le duc de Savoie, le duc de Milan et Jacques de Romont, baron de Vaud. C'est le mauvais choix. En 1475, les troupes suisses menacent si vigoureusement la ville que les Genevois devront décréter un impôt extraordinaire pour s'acquitter d'une énorme amende de 28.000 écus qui leur est imposée par les Bernois et leurs alliés Soleurois et Fribourgeois. Pour pouvoir emprunter cette somme, il fallut procéder à une évaluation de la fortune personnelle de tous les citoyens, en immeubles et en biens meubles. Le résultat, consigné par Aymon de Lestelley, secrétaire ducal et commissaire du siège épiscopal, atteignit 515.000 florins. L'amende imposée par les Confédérés représente plus de 12 pour cent de ce montant. Comme si, en 1985, Genève devait débourser quelque 30 milliards de francs à titre d'indemnité de guerre.

Ce premier coup de semonce incitera par la suite les Genevois et leur évêque à ménager les cantons suisses. Inversement, ceux-ci ont beaucoup d'intérêt à favoriser Genève et ses foires, à cause des fructueux péages qu'elles leur procurent et, de manière générale, à cause de la situation de Genève sur l'un des grands axes commerciaux de l'époque. C'est pourquoi, le 14 novembre 1477, l'administrateur perpétuel de l'évêché, Jean-Louis de Savoie, conclut avec les villes de Berne et de Fribourg un traité de combourgeoisie pour la durée de sa vie — il mourra en 1482. Mais le duc de Savoie a fort bien compris que l'intervention des Suisses dans les affaires genevoises compromet la réalisation de ses visées annexionnistes sur Genève. C'est pourquoi, lorsque les Fribourgeois concluent en février 1519 un nouveau traité de combourgeoisie avec la communauté de Genève, Charles III, par la diplomatie et par les armes, force les Genevois à renoncer à cette alliance.

Mais quelques années plus tard, ce même duc s'aliène la sympathie des Bernois et des Suisses en prenant le parti de [p. 17] l'empereur dans sa lutte contre le roi de France. Désormais, les Bernois et les Fribourgeois vont profiter des bonnes dispositions qui existent dans les bourgeoisies de Lausanne et de Genève pour constituer un front des villes de Petite Bourgogne contre le duc de Savoie pour s'assurer le contrôle du passage entre le Rhône et le Jura, dès lors désigné comme «clé de la Confédération». Une première combourgeoisie est signée entre Fribourg, Berne et Lausanne le 7 décembre 1525 . Le 8 février 1526, Berne, Fribourg et Genève concluent pour vingt-cinq ans un traité par lequel ils se reconnaissent mutuellement combourgeois, en prenant pour base générale de leur association l'égalité des droits, sauf en un point important: Genève s'engage, à la fois, à fournir à ses frais aux deux autres villes le secours prévu par le traité et à payer la solde des troupes que ses alliés lui enverront.

L'émancipation politique et la Réforme

Dès lors, tout se précipite. Le duc de Savoie tente de faire dissoudre l'alliance, d'abord par la diplomatie, puis par le blocus militaire. Peine perdue: les Bernois tiennent bon et renoncent même au traité d'alliance qui les unissait à la Savoie depuis 1509.

L'évêque Pierre de La Baume, qui s'est attiré la méfiance des citoyens par sa politique fluctuante, voyant le vent tourner, cherche à maintenir sa position à Genève en faisant des concessions: le 15 juillet 1527 il accorde aux citoyens le droit de rendre la justice civile. Comme les syndics ont déjà de larges compétences dans le domaine criminel, c'est un véritable démantèlement du pouvoir épiscopal qui se produit alors. Dès ce moment, la juridiction du vidomne de l'évêque, usurpée deux siècles plus tôt par le comte de Savoie, n'a plus sa raison d'être. L'évêque lui-même, absent de Genève de 1527 à 1533, a laissé le champ libre à la prédication de la Réforme, qui gagne peu à peu du terrain. Revenu dans sa ville épiscopale le 1er juillet 1533, il en repart précipitamment quinze jours plus tard, voyant qu'il ne peut plus s'imposer. Coup sur coup, les citoyens mettent en place les institutions qui feront de la communauté de Genève une république indépendante, exerçant les droits seigneuriaux sur les anciennes terres de l'évêché.

Dans les remous qui accompagnent ces événements, un chanoine de Genève d'origine fribourgeoise est tué. Ce n'est là qu'un petit fait révélateur des profonds changements qui sont en train de se produire et de mettre à la tête de Genève un parti — les Eidguenots — favorable à la Réforme et à [p. 18] l'émancipation. Fribourg, qui a choisi la direction opposée, se retire de la combourgeoisie en 1534. Désormais, le seul protecteur de Genève est Berne, qui a opté pour la Réforme en 1528 déjà. Du 30 mai au 24 juin 1535, une dispute de religion se déroule au couvent de Rive, à l'issue de laquelle la messe est interdite; les prêtres, les curés, les chanoines et les moines qui ne veulent pas adopter l'ordre nouveau quittent la ville.

La solution du problème savoyard

Il faudra plus de deux siècles pour mettre fin à la menace et à l'insécurité que représente le voisin savoyard. Charles III ayant à nouveau cherché à reconquérir Genève par la force, les alliés bernois s'emparent du Pays de Vaud, du Pays de Gex et du Chablais et débloquent Genève au printemps 1536. Les Fribourgeois, les Valaisans et les troupes du roi de France se mêlent à la curée. L'Etat savoyard disparaît pour vingt-cinq ans.

Dès lors, tout l'effort de la petite République tendra à préserver son indépendance à l'égard de ses voisins par une politique de balance entre les différents partenaires. En 1536, les Bernois avaient la ferme intention de réduire Genève à l'état de ville sujette, à l'instar de la ville de Lausanne. Ils doivent y renoncer devant l'opposition du roi de France, qui ne veut pas laisser cette position importante à la discrétion des Suisses. Lorsqu'à la suite du traité du Cateau-Cambrésis (avril 1559), l'Etat savoyard se reforme et que les Bernois doivent rendre au duc le Chablais, le Pays de Gex et le Genevois, ils comprennent qu'il est trop tard pour vouloir réduire Genève. Toute leur diplomatie consistera dès lors à garantir la protection de Genève par une alliance avec la Couronne de France (Traité de Soleure de 1579), puis en tâchant d'obtenir l'appui des autres cantons suisses. Mais les cantons de Suisse centrale et les autres cantons catholiques craignent que Genève, en devenant canton à part entière, ne renforce excessivement le parti des villes et le parti des réformés, et ne remette ainsi en jeu l'équilibre péniblement retrouvé après les guerres de Kappel.

C'est donc seulement un traité de combourgeoisie et d'assistance mutuelle qui sera signé, en 1584, entre Genève et les deux principales villes réformées de Suisse: Berne et Zurich. Ce traité sera d'une grande utilité pour Genève jusqu'au milieu du XVIIIe siècle: grâce à l'aide des Suisses réformés, et malgré une défection momentanée de Berne, Genève tient en respect les ambitions savoyardes pendant la [p. 19] dangereuse guerre de 1589-1591; après l'Escalade de 1602, l'appui bernois et zuricois permet de tenir le pays alentour jusqu'à la signature du Traité de Saint-Julien, le 11 juillet 1603, par lequel Genève paraît être définitivement à l'abri des entreprises du duc.

Elle n'en continuera pas moins de vivre dans un état d'esprit obsidional, stimulée par son caractère exceptionnel de citadelle protestante encerclée par des puissances catholiques. Genève et ses alliés consentent d'énormes efforts dans l'entretien et la construction des fortifications, dans l'instruction des troupes, tout en évitant le plus possible toute manifestation politique ou historique — comme la célébration de l'Escalade — propres à irriter le sourcilleux voisin.

Au reste, les conflits de mauvais voisinage avec la Savoie, fréquents à cause de l'enchevêtrement des droits de justice, ne prendront fin qu'avec la signature, en 1754, du Traité de Turin, établissant entre les deux Etats des frontières continues, enfermant des territoires sur lesquels chacun des deux partenaires exercera désormais la plénitude des droits (voir volume I de cette Encyclopédie, pages 81-84 et 101-102).

Du compagnonnage des Suisses au protectorat français

Mais entre-temps, la politique anxieuse et repliée sur elle-même du gouvernement genevois a porté ses fruits. La méfiance s'est installée entre les autorités, qui dirigent le destin de la République avec compétence et paternalisme, et une couche toujours plus large de la population genevoise, qui se sent exclue du pouvoir de décision. En 1707, lors de l'affaire Pierre Fatio, en 1738, après l'affaire dite du «Tamponnement», en 1768, à la suite de l'affaire Rousseau, la Couronne de France et les cantons de Berne et de Zurich doivent intervenir pour ramener la paix à Genève et soutenir le gouvernement contre les aspirations démocratiques des Genevois. Mais en 1781, devant l'impossibilité de mettre fin aux troubles qui ont repris, la France, Berne et Zurich renoncent à toute médiation amiable et abandonnent Genève à son sort, c'est-à-dire à l'intervention de l'armée française. Le 21 novembre 1782, la pression française impose au Conseil général un «Edit de pacification» particulièrement réactionnaire, qui écrase le mouvement démocratique.

Surtout, cette intervention révèle à quel point les intérêts genevois et français sont imbriqués. Ainsi, il n'est pas étonnant que Genève soit entraînée avant tous les autres [p. 20] Etats dans la Révolution française. C'est bien en vain que, le 7 juin 1792, Genève a été comprise par la Diète helvétique dans la neutralité suisse. La pression politique et militaire de la France révolutionnaire s'accentue sans cesse, jusqu'à la conclusion, le 7 Floréal an VI (26 avril 1798), du traité par lequel la République de Genève est annexée à la France.

Genève rattachée à la Confédération suisse

De 1798 à 1813, Genève a fait partie de la République, puis de l'Empire français comme chef-lieu du département du Léman. Cette période a laissé de mauvais souvenirs à Genève et aussi dans les cantons suisses. Sans doute l'esprit centralisateur des Jacobins et de Napoléon a-t-il créé nombre d'institutions dont les traces demeurent encore visibles: le droit foncier et les pratiques administratives, le statut des communes surtout. Mais les ponctions en hommes opérées par les guerres napoléoniennes, la terrible crise économique causée par ces mêmes guerres et par le blocus continental font apparaître la France révolutionnaire comme le principal ennemi de la paix en Europe.

Cette idée guidera non seulement les efforts des anciens magistrats qui, le 31 décembre 1813, proclament la Restauration de la République, mais encore les négociations de ceux qui s'efforcent de rattacher Genève à la Suisse.

En premier lieu, il s'agit pour les Suisses de s'assurer militairement du passage de Genève: ce sera chose faite le 1er juin 1814, lors du débarquement au Port-Noir de deux contingents fribourgeois et soleurois.

Il faut ensuite, pour assurer la paix en Europe, ménager autour de Genève un territoire suffisant pour la rattacher aux cantons suisses — par Versoix — et pour désenclaver ses possessions, les anciens Mandements épiscopaux. Ce sera principalement l'oeuvre de Charles Pictet-de Rochemont qui, en négociant au Congrès de Vienne, à Paris et à Turin, obtient la constitution d'une frontière continue, fruit d'un compromis entre les exigences de l'Etat-major fédéral, les voeux des Puissances réunies au Congrès de Vienne, les palinodies du gouvernement français, la crainte qu'ont les Genevois protestants d'être majorisés par les Savoyards et les Gessiens catholiques, et finalement les scrupules religieux du roi de Sardaigne, qui redoute de laisser ses sujets catholiques tomber sous la coupe d'une ville réformée (voir volume I de cette Encyclopédie, pages 103-108).

Finalement, la ville et son territoire, libérés du joug français, doivent se donner une constitution qui leur [p. 21] permette de s'agréger à la Confédération. Le 24 août 1814, les citoyens ont accepté sans enthousiasme une constitution rédigée hâtivement sur des bases extrêmement conservatrices, qui marque même un retour en arrière par rapport aux codes adoptés au cours du XVIIIe siècle (voir ci-après, pages 88-91). Dès lors, les conditions sont remplies pour l'entrée de Genève dans la Confédération. Le 19 mai 1815, tous les cantons ayant donné leur adhésion, l'acte authentique d'union est signé et le 9 août, le député de Genève avec ceux des vingt et un cantons prête serment au Pacte fédéral.

Genève sous le Pacte fédéral

Après les quinze années agitées de la Révolution et de l'Empire, le Pacte fédéral de 1815, qui succède à l'acte de médiation imposé par Napoléon le 19 février 1803, est fortement influencé par l'esprit de la Restauration, c'est-à-dire le retour à l'état de choses antérieur à la Révolution. Pour les familles patriciennes de tous les cantons, malmenées par les idées libérales et par les événements révolutionnaires, c'est l'heure de la revanche. Genève, avec sa constitution réactionnaire, n'échappera pas à cette tendance.

Le Pacte fédéral garantit aux cantons une large souveraineté. La Confédération est pourvue de compétences considérables dans le domaine militaire et dans celui des affaires extérieures, mais laisse aux cantons la possibilité de conclure des traités avec les gouvernements étrangers et des alliances particulières entre eux, pourvu qu'elles ne nuisent pas au bien général de la Confédération ou aux droits d'autres cantons.

L'organe de la Confédération est la Diète, dans laquelle chaque canton dispose d'une voix. Les députés, munis des instructions de leurs autorités cantonales, se réunissent à Zurich, à Berne ou à Lucerne, qui sont alternativement Vorort— c'est-à-dire canton principal — pendant deux ans. Le magistrat suprême du Vorort préside les séances et, assisté d'une chancellerie fédérale, expédie les affaires de la Confédération.

La réalisation la plus remarquable de cette période est la nouvelle organisation militaire de la Confédération, comportant notamment la création d'une école centrale pour l'instruction des officiers. Elle est ouverte à Thoune en 1819 et bénéficie en particulier de l'enseignement d'un maître remarquable, le Genevois Guillaume-Henri Dufour, qui sera plus tard l'initiateur de la nouvelle carte topographique de la Suisse.

[p. 22]

Progrès des idées libérales

Dans cette Confédération si peu centralisée, ce sont les grandes sociétés qui entretiennent les liens intercantonaux. Les sociétés militaires, dans lesquelles les Genevois font figure d'officiers particulièrement savants, la Société suisse des sciences naturelles, fondée à Genève en septembre 1815 par le chimiste Henri-Albert Gosse. La Société suisse d'utilité publique, fondée à Zurich en 1810, à laquelle la Société genevoise nouvellement fondée adhère en 1828. La Société fédérale des carabiniers, qui organise le premier tir fédéral à Aarau en 1824; et surtout la Société Helvétique qui, reconstituée, reprend ses réunions en mai 1819 aux bains de Schinznach.

On y cultive les idées libérales. Dès les années 1830, les meilleures têtes, libéraux et bientôt radicaux, s'efforcent de donner à la Suisse une constitution plus progressiste, mais aussi plus centralisatrice. Une révision du Pacte fédéral est décidée en 1832 et présentée à la Diète et aux cantons, accompagnée d'un volumineux rapport en trois langues, oeuvre d'un Genevois originaire de Toscane, le juriste Pellegrino Rossi. Ce projet raisonnable est finalement repoussé par la violente opposition des cantons catholiques et conservateurs et de nombreux Romands farouchement anticentralisateurs. Les principes de base en seront cependant largement repris dans la Constitution fédérale de 1848.

Un événement révèle aux politiques du temps que les liens entre les cantons sont trop lâches: une alliance séparée des cantons catholiques, le «Sonderbund», menace de faire sécession. La révolution genevoise de 1846, qui porte au pouvoir le radical James Fazy, fait basculer Genève dans le camp des cantons radicaux et centralisateurs et procure à la Diète la majorité nécessaire pour dissoudre le Sonderbund. C'est au général Dufour qu'il incombe de diriger la campagne-éclair qui, en trois semaines, réduira les cantons catholiques au prix de cent treize tués seulement (novembre 1847). Victoire due à ses capacités militaires, mais aussi à une volonté de paix. A la suite de cette guerre, les institutions seront «remises sur le métier» pour renforcer la structure de la Suisse. Une nouvelle constitution est adoptée le 12 septembre 1848 par la grande majorité des cantons.

James Fazy et le Conseil d'Etat genevois ont d'ailleurs joué un grand rôle dans la préparation de ce texte fondamental, en y introduisant le principe des deux chambres composant le Parlement, pour assurer la représentation du peuple à côté de celle des cantons.

[p. 23]

Genève sous la Constitution fédérale de 1848

La Constitution fédérale de 1848 fait de la Suisse un Etat fédératif. Les cantons sont souverains, mais dans la mesure seulement où leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale. Les constitutions cantonales sont soumises à la garantie de la Confédération. Le pays s'engage sur une voie centralisatrice qui sera favorable à son économie. La nouvelle Constitution prévoit trois pouvoirs: le pouvoir législatif, représenté par deux chambres, le Conseil national, chambre du peuple, et le Conseil des Etats, chambre des cantons, qui, réunis en Assemblée fédérale, élisent les sept conseillers fédéraux. Ces derniers forment le Conseil fédéral, qui exerce le pouvoir exécutif. Quant au pouvoir judiciaire, il est exercé par le Tribunal fédéral, dont les membres sont également élus par l'Assemblée fédérale. Les domaines réservés à la Confédération sont désormais non seulement la politique extérieure et la défense nationale, mais encore les douanes, les postes, les transports, les poids et mesures et la monnaie.

L'érosion progressive de la souveraineté cantonale

La révision totale de la Constitution, en 1874, et les nombreuses révisions partielles qui ont eu lieu depuis lors ont accentué le caractère centralisé de ces institutions. Par elles, la Confédération s'est vu attribuer des compétences qui appartenaient jusqu'alors aux cantons, aux communes ou même aux sociétés privées. En matière économique, la Confédération légifère entre autres sur la protection des inventions, sur la concurrence déloyale, les cartels et les prix, sur le logement et la protection des locataires, sur l'approvisionnement du pays, les problèmes de circulation et d'énergie. Depuis 1891, elle possède le monopole de l'émission des billets de banque. De 1885 à 1981, huit votations populaires fédérales ont instauré des restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie.

La Confédération est en mesure, depuis 1898, de légiférer en matière de droit pénal et de droit civil, depuis 1969 en matière de droit foncier. La prévoyance sociale est de son ressort: assurances maladie et accidents, assurance contre le chômage, assurance vieillesse et survivants, assurance invalidité. La protection de la famille a été inscrite en 1945 au nombre de ses devoirs; celle de l'environnement en 1962 et 1971. Mais c'est dans le domaine fiscal que les atteintes à la [p. 24] souveraineté des cantons sont peut-être les plus sensibles: impôts indirects dès 1917, impôts de guerre pendant et après les deux guerres mondiales, le dernier, l'impôt pour la défense nationale, devenu permanent et intitulé depuis 1981 «impôt fédéral direct». Plus grave encore, la souveraineté fiscale des cantons risque d'être compromise par le projet de loi sur l'harmonisation fiscale.

Quant au droit de juridiction, autre attribut de la souveraineté cantonale, il a également été réduit par l'institution du Tribunal fédéral qui juge en appel et en réforme sur les recours qui lui sont adressés contre les sentences des plus hautes instances cantonales. Surtout, le droit a été unifié: en vertu de l'article 64 de la Constitution fédérale de 1874, le Code des obligations régit la vie des affaires depuis 1881 et le Code civil les relations entre les particuliers depuis 1907. Une votation populaire de 1898 a décidé l'unification du droit pénal: le Code pénal suisse a été adopté en 1937; il est entré en vigueur le 1er janvier 1942.

C'est dans ce cadre constitutionnel que Genève a joué sa partie dans le concert national. Les hommes qu'elle envoie à Berne ont acquis moins de renom que le général Dufour ou Charles Pictet-de Rochemont. Ainsi, le premier conseiller fédéral genevois, le radical Jean-Jacques Challet-Venel (1864-1872) ne fut pas réélu à la suite de l'échec du projet de révision de la Constitution fédérale. Il est vrai que la situation intérieure n'est pas propre à susciter les grandes vocations politiques: elle est plus calme que dans la première moitié du siècle — si l'on excepte le Kulturkampf, terrible flambée d'anticléricalisme qui se développa dès 1864 en Allemagne et en Suisse et fait encore aujourd'hui sentir ses effets à Genève.

La fin du XIXe siècle voit l'apogée de la collaboration genevoise à la vie fédérale: de 1892 à 1899, Genève envoie à Berne son deuxième conseiller fédéral, en la personne du radical Adrien Lachenal. En 1896, elle abrite la deuxième Exposition nationale.

Mais déjà la contribution de Genève à la Confédération prend un tournant qui fera de ce canton un cas particulier du Corps helvétique: le 22 août 1864, la convention créant la Croix-Rouge internationale est signée à Genève, et déploiera bientôt ses effets durant la guerre franco-allemande de 1870. En 1872, un jugement arbitral est rendu à l'Hôtel de Ville, mettant fin au conflit entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique au sujet du bateau américain sudiste Alabama, armé avec l'aide des Anglais et coulé par les Etats-Unis durant la Guerre de sécession. Ce sera le premier d'une série d'arbitrages internationaux rendus à Genève. [p. 25]

Ces faits confirment, réveillent ou créent la vocation de Genève comme ville internationale et lui confèrent sa place particulière dans la Confédération comme ville de la paix, au service de la neutralité helvétique.

Genève et la Suisse au XXe siècle

La guerre de 1914-1918 et ses suites ont renforcé cette position quelque peu exceptionnelle, pas toujours au détriment de la collaboration confédérale. Au cours de la guerre une certaine méfiance se développe entre la Suisse alémanique, généralement germanophile, et la Suisse romande, qui ne cache pas son attachement à la cause des démocraties française et anglo-saxonnes. Quelques «affaires» agissent comme révélateur de cet antagonisme: en 1916, une enquête prouve que les colonels Karl Egli, sous-chef de l'Etat-major de l'armée, et Maurice de Wattenwyl violaient leurs devoirs de neutralité en transmettant des renseignements aux attachés militaires allemand et austro-hongrois. En 1917, le conseiller fédéral Arthur Hoffmann commet la lourde bévue d'offrir imprudemment ses bons offices pour ménager une paix séparée entre l'Allemagne et la Russie. Il doit démissionner. Le libéral genevois Gustave Ador, président du Comité international de la Croix-Rouge, alors âgé de 72 ans, est élu au Conseil fédéral comme étant la seule personnalité dont l'autorité incontestée est capable de ramener la confiance. Il n'y restera d'ailleurs que jusqu'à la fin de 1919 et n'aura pas de successeur genevois.

Tandis que Genève voit confirmée sa vocation internationale par le choix qui est fait d'elle comme siège de la [p. 26] Société des Nations, en 1920, d'autres événements révèlent un aspect méconnu de son génie. Déjà les mouvements révolutionnaires du XVIIIe siècle avaient fait hocher la tête des gouvernements dans les autres cantons suisses. En août 1864, un grave incident électoral a provoqué une émeute et une fusillade meurtrière. Deux commissaires fédéraux sont venus rétablir l'ordre et des troupes suisses occupent Genève durant près de cinq mois. Pendant la période d'entre les deux guerres mondiales, loin de s'atténuer, les luttes politiques atteignent un paroxysme à Genève, avec la soirée d'émeute du 9 novembre 1932 qui fait treize morts et soixante-deux blessés, suite à l'engagement maladroit de recrues inexpérimentées. Le chômage, la méfiance engendrée par cette fusillade, le naufrage de la Banque de Genève en juillet 1931 amènent au Conseil d'Etat genevois une majorité socialiste qui suscite de grandes craintes en Suisse. A cela s'ajoute le déficit perpétuel des finances publiques. Plus que jamais, Genève apparaît comme l'enfant terrible de la Confédération et il faudra de longues années aux gouvernements qui ont succédé en 1936 au gouvernement socialiste de Léon Nicole pour rétablir la confiance avec les autres cantons.

On voit là l'origine de certaines constantes qui se dégagent dans les relations de Genève avec la Confédération. Les discours politiques les expriment en parlant de neutralité, de solidarité et d'ouverture sur le monde. Mais les faits et les chiffres doivent nuancer et peut-être corriger ce vocabulaire propre aux discours de 1er Août.

Genève dans le ménage fédéral

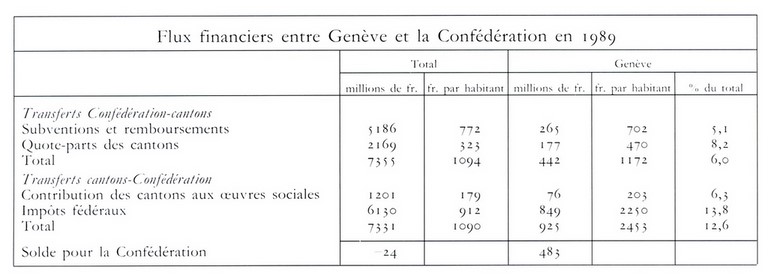

En 1989, par le chiffre de sa population, Genève se place au sixième rang des cantons suisses. Sa puissance économique, qui provient essentiellement d'un secteur tertiaire en expansion, représentée par un produit cantonal brut de 18,7 milliards de francs, la situe au quatrième rang, après Zurich, Berne et Vaud. Par les jeux complexes de la péréquation financière intercantonale, il est évident que Genève apporte beaucoup plus à la Confédération qu'elle n'en reçoit.

Certains hommes politiques, calculant et recalculant ces sommes, estiment que Genève devrait être mieux représentée dans les autorités fédérales et que le canton aurait «droit» à un représentant au Conseil fédéral. Mais l'économie n'est qu'un des aspects sous lesquels on peut envisager les relations entre Genève et la Confédération. [p. 27: image / p. 28]

D'autres chiffres sont instructifs: les résultats des votations fédérales. Souvent, depuis les années 1950, Genève, ou plus exactement les quelque 25 à 30% des électeurs genevois qui daignent se déplacer, se trouve mise en minorité par les autres cantons, ou se retrouve dans une minorité de langue française ou latine, à laquelle la Suisse alémanique impose ses solutions politiques.

Lorsque ces scrutins — ou également des décisions prises par l'autorité fédérale — touchent aux relations extérieures de Genève, à ses rapports avec les étrangers, leurs effets laissent l'historien songeur et inquiet. En 1923, lors de l'affaire des zones, le vote du peuple suisse repoussant un accord péniblement conclu avec la France, a mis Genève dans une situation très difficile. En revanche, le vote négatif du peuple et des cantons sur l'entrée de la Suisse à l'ONU n'a guère eu d'effet apparent sur la Genève internationale.

Telles sont les difficultés que provoque l'érosion progressive de la souveraineté cantonale depuis un siècle et demi. Les festivités du 700e anniversaire de la Confédération en 1991 auraient dû en tenir compte et les historiens devraient s'efforcer de mettre en lumière le véritable fondement de la Confédération: non pas la constitution de 1874, mais une conformité de destins qui prend son origine dans les libertés accordées aux villes et aux communautés rurales des Alpes et du Plateau par les princes qui les ont données au XIIIe siècle.

C. S.

haut

[p. 29]

La ville de Genève, matrice du Canton

De la communauté à la Seigneurie

On a vu comment, à la faveur des luttes entre l'évêque de Genève et le comte de Savoie, une communauté de citoyens et bourgeois a vu le jour et s'est organisée. Peu à peu elle s'est émancipée, acquérant une certaine autonomie sur le plan économique et participant aux mesures de police et de justice criminelle dans la Genève épiscopale.

Par la suite, après l'effacement de l'évêque de Genève en 1533 et l'éviction du duc de Savoie, les autorités de Genève se sont vues dotées de nouveaux pouvoirs et ont créé de nouvelles institutions sur un modèle qui ressemble fort à celui de Berne et de Fribourg. Désormais les citoyens et bourgeois, constitués en Conseil général pour élire les syndics, exercent par cet intermédiaire le pouvoir entier sur la ville et sur les mandements, les anciennes terres de l'évêque, ainsi qu'un certain nombre de droits sur les anciennes terres du Chapitre de Saint-Pierre et du Prieuré de Saint-Victor.

Les différents organismes de cette République seront décrits dans les chapitres qui suivent. Ce qui importe ici, c'est de noter la subordination complète des villages ruraux à l'égard de la ville (voir aussi volume II de cette Encyclopédie, pages 65-79). Les compétences des communautés villageoises et de leurs procureurs sont aussi réduites que celles de la communauté de Genève l'étaient à l'époque épiscopale.

Les troubles politiques du XVIIIe siècle et les modifications constitutionnelles qu'ils provoquent ne changent rien à cette relation. Si les habitants des villages dépendant de Genève étaient mécontents de leur situation politique, ils n'ont du moins émis aucune revendication avant 1791.

C'est la Révolution de 1792 et la nouvelle Constitution adoptée le 5 février 1794 qui donneront aux habitants de la campagne des droits politiques. Si les anciennes communautés sont supprimées, en revanche la campagne est divisée en dix-huit districts qui, ajoutés aux quatre arrondissements de la ville, envoient leurs représentants au Conseil législatif et participent ainsi à l'exercice du pouvoir politique.

La Municipalité de Genève dans le département du Léman

Les véritables changements, dont les effets sont encore ressentis aujourd'hui, se produiront après l'Annexion. Genève, ayant dû renoncer à toute souveraineté ainsi qu'à ses alliances, devient, par la loi du 8 Fructidor an VI (25 août 1798), [p. 30] le chef-lieu du département du Léman, formé du territoire genevois, de territoires voisins détachés du département de l'Ain, du Faucigny et du Chablais. Un préfet, désigné par le Premier Consul, plus tard par l'Empereur, s'y installe. Il a son siège à l'ancien Hôtel du Résident de France (aujourd'hui Grand-Rue n° 11), et administre le département avec le concours d'un Conseil général et d'un Conseil de préfecture.

Surtout l'annexion de Genève à la France a instauré le régime municipal, qui était inconnu de l'ancienne République. La loi du 28 Pluviôse an VIII (17 février 1800), qui organise les institutions départementales et locales, prévoit en effet que chaque commune est administrée par un maire, un ou plusieurs adjoints et un Conseil municipal. Ainsi, la ville de Genève et les villages qui ont dépendu de l'ancienne République deviennent des communes à part entière. Cette loi peut être considérée comme le fondement du régime municipal.

Les maires, les adjoints et les membres des conseils municipaux sont nommés par le préfet dans les petites communes. Pour les villes de plus de 5.000 habitants, donc pour Genève, la nomination du maire appartient au Premier Consul — dès 1804 à l'Empereur.

A Genève, la mairie a son siège à l'ancien Hôtel de Ville. Le Conseil municipal, fort de trente membres, délibère sur les finances de la Ville et contrôle la gestion de l'administration confiée au maire et à ses deux adjoints. La mairie soumet les comptes à l'approbation du préfet.

L'administration de la Ville comprend alors huit divisions ou bureaux: les finances, la police, l'instruction, le commerce et les arts — c'est-à-dire l'artisanat et l'industrie — les prisons, l'état civil, les passeports, certificats divers et patentes, et le bureau militaire. Le bureau le plus important est sans doute celui de la police, dirigé par quatre commissaires de police — deux seulement à partir de 1810 — et divisé en sept sections: santé, netteté (entretien des rues), incendie, travaux publics, moeurs, étrangers et subsistance.

La Société économique

Le traité de réunion comporte une clause particulière à Genève, déclarant biens communaux et indivisibles les biens de la République de Genève, qui sont estimés en 1798 à 4,4 millions de florins. (A l'époque, un régent du Collège gagnait au maximum 1.000 florins par an. Si l'on admet qu'en 1985 cette catégorie d'enseignants gagne entre [p. 31] 75.000 et 80.000 francs par an, les biens de la République équivaudraient à 300 à 350 millions de francs actuels.) Pour gérer ces biens, propriété des anciens Genevois, une société civile est créée sous le nom de Société économique. Elle comporte quatre bureaux ou départements distincts, pour le culte, l'éducation, l'industrie et les finances.

La fortune qu'elle gère provient essentiellement de la Chambre des blés, de la Chambre des comptes, de la Caisse d'escompte, d'épargne et de crédit, des institutions de l'Eglise, de la Bourse française, de la Bourse des prosélytes et de la Bibliothèque. La Société économique parviendra, malgré les tentatives d'ingérence de l'administration française, à garder intacte la fortune des anciens Genevois jusqu'à sa suppression en 1847, année où la Constitution remet ses immeubles aux communes et attribue ses revenus à l'entretien du culte et de l'instruction publique, tandis qu'une somme de 1.500.000 francs prélevée sur son capital doit servir à créer une Banque d'Escompte. (Voir aussi le volume III de cette Encyclopédie, pages 5 3-54.)

L. F. et C. S.

haut

Genève à l'époque de la Restauration

La Restauration de la République, en 1814, maintient le régime municipal institué durant la période française, mais ses chefs, préoccupés surtout d'assurer la domination des patriciens et notables de la ville sur l'ensemble du territoire, ne trouveront rien de mieux que de mettre fin à l'autonomie [p. 32] de la ville de Genève, ce qui devrait être la meilleure manière de s'assurer une majorité aussi bien dans la ville que dans l'ensemble du Canton. En effet, la Constitution du 24 août 1814 supprime la mairie de Genève en faisant rentrer l'administration de la ville dans l'administration générale de la République.

Tandis que les autres communes du Canton sont administrées par des maires, assistés d'adjoints, nommés par le Conseil d'Etat, la Ville de Genève en tant que telle dépend directement du Conseil d'Etat. Une des commissions administratives permanentes, la Chambre des comptes, formée d'un syndic, de trois conseillers d'Etat et de trois députés au Conseil représentatif, fonctionne également comme Conseil municipal de la Ville de Genève, en s'adjoignant quatre conseillers municipaux nommés par le Conseil d'Etat. C'est la Chambre des Comptes qui établit le budget de la Ville, le soumet au Conseil d'Etat qui le fait voter par le Conseil représentatif.

La Constitution fixe les revenus propres laissés à la Ville: l'octroi, la ferme de la pêche et des boues, et le droit au montant des taxes sur les permissions de domicile. Quant aux charges, elles résident principalement dans l'entretien de la machine hydraulique, le pavage des rues, et l'entretien des quatre ponts sur le Rhône, ainsi que dans le paiement graduel des dettes de l'ancienne mairie.

A plusieurs reprises, le Conseil représentatif refuse de réviser la loi et écarte les propositions qui tendent à procurer à la Ville une certaine autonomie et à ses citoyens le droit d'élire leur Conseil municipal. Cette obstruction systématique contribuera pour beaucoup à la révolution du 22 novembre 1841.

La constitution votée le 7 juin 1842 marque non seulement l'avènement de la démocratie représentative par l'adoption du suffrage universel, mais encore elle confère à la ville de Genève une autonomie véritable. Promue au rang de commune indépendante, elle est administrée par un Conseil municipal de 81 membres élus par les électeurs citadins et par un Conseil administratif de 11 membres ou plus, élus par le Conseil municipal.

La Constitution cantonale du 24 mai 1847 n'a pas remis en question ce principe de l'autonomie de la ville de Genève. Les modifications constitutionnelles et législatives qui ont suivi n'ont changé que les formes extérieures du gouvernement urbain, sans toucher à la relation, à vrai dire fort délicate dans les faits, qui existe entre la ville de Genève et le Canton auquel elle a donné naissance.

L. F.

haut

[p. 33]

La ville de Genève sous la Constitution de 1847

Le titre IX de la Constitution de 1847, consacré à l'organisation des communes, contient quelques dispositions particulières relatives à la ville de Genève. Sa qualité de commune est réaffirmée. Son Conseil municipal est composé de quarante et un membres. Son administration est confiée à un Conseil administratif composé de cinq membres élus par le Conseil municipal et pris dans ce corps. Les membres du Conseil administratif peuvent bénéficier d'un traitement, qui leur est voté par le Conseil municipal. La ville de Genève n'a pas de maire, mais seulement un président du Conseil administratif, nommé pour une année, et rééligible seulement après un an d'intervalle.

D'emblée, l'administration de la Ville de Genève prend un développement considérable, dans lequel l'activité dite "culturelle" occupe une place qui ira croissant. L'annuaire officiel de 1850 énumère huit bureaux, qui s'ajoutent au secrétariat du Conseil administratif: la Commission des orphelins de la ville, le bureau des Travaux publics, la Bibliothèque publique, le Musée académique, le Jardin botanique, les Ecoles d'horlogerie, l'Etat civil et l'Octroi.

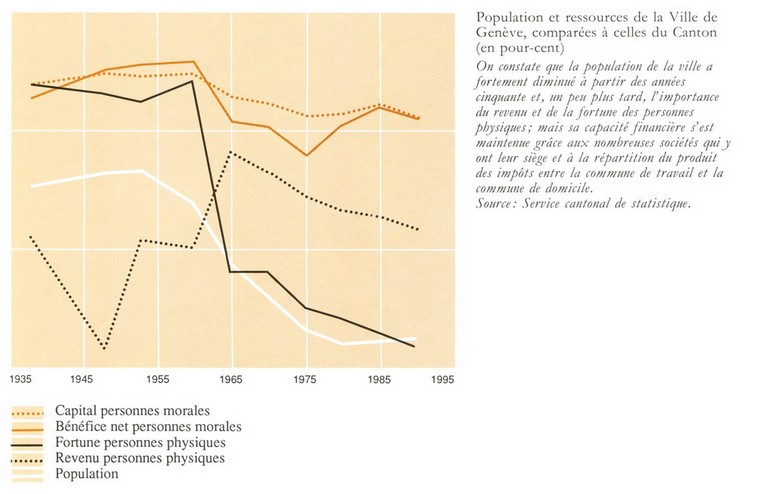

L'essor économique et démographique, favorisé par la démolition des fortifications et par la conjoncture du XIXe siècle finissant, renforce constamment l'influence de la ville de Genève dans le Canton. En 1930, à la veille de la fusion avec les trois communes suburbaines de Plainpalais, des Eaux-Vives et du Petit-Saconnex, l'administration de la Ville compte vingt-sept services; parmi eux, le service des travaux compte désormais trois sections; les Services Industriels ont un secrétariat, un service de comptabilité, une caisse et trois sections: électricité, gaz, eau. Les musées se sont multipliés. De plus en plus, la ville de Genève assume une vocation culturelle qui dépasse largement ses frontières communales et étend son rayonnement à l'ensemble du Canton. Mais ces charges considérables la mettent financièrement dans une situation de faiblesse: du fait de son territoire limité et du taux élevé de ses impôts communaux, les habitants la désertent pour s'installer à la campagne ou dans les communes suburbaines, qui bénéficient ainsi des contributions sans avoir les charges.

Lors de la prestation de serment du Conseil d'Etat en 1924, le gouvernement a déjà annoncé son intention de rationaliser l'administration de l'Etat et des communes, et de réaliser ainsi de substantielles économies. La solution paraît alors à tout le monde de faire fusionner les communes de Genève, des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex — Carouge [p. 34] ayant opposé une résistance acharnée et finalement victorieuse. Cette fusion aboutira en 1930, après de longues discussions et un échec devant le peuple (le 5 décembre 1926). Le 18 mai 1930, une forte majorité d'électeurs (13.497 contre 7.301) approuve la création de la «Grande Genève», commune autonome, dirigée par un Conseil administratif de cinq membres et pourvue d'un Conseil municipal de quatre-vingts membres.

La «Grande Genève»

Les discussions passionnées qui ont précédé le scrutin sur la Grande Genève, où de part et d'autre on a usé sans discrétion de l'argument historique, sont assez révélatrices de la place particulière occupée par la ville de Genève dans la communauté genevoise. Le projet présenté par la majorité de la Commission du Grand Conseil qui a été repoussé en votation populaire les 4 et 5 décembre 1926, comportait la suppression de la ville de Genève en tant que commune et sa mise sous la tutelle du Conseil d'Etat. On invoquait surtout le danger que faisait courir à l'ordre public l'existence d'une commune qui comptait alors les quatre cinquièmes de la population du Canton, dont le Conseil administratif et le Conseil municipal auraient constitué un contre-pouvoir qui pouvait s'opposer au gouvernement cantonal. On invoquait aussi — et cet argument revient encore aujourd'hui assez souvent à la surface — le fait que la ville est le centre naturel et historique du Canton et que son sort n'intéresse pas seulement les habitants ou les électeurs domiciliés sur le territoire communal, mais tous les citoyens du Canton.

Ces considérations auraient pu conduire, en somme, à renouveler l'expérience de la Restauration, et c'est précisément ce que le corps électoral ne voulait pas. On procéda donc à un partage des compétences entre la Ville et l'Etat, qui devait éviter la concurrence entre les deux organismes si importants et réaliser les économies et la rationalisation projetées. Tandis que l'Etat reprend les travaux de construction et d'aménagement des rues, les écoles professionnelles, la police et, depuis 5974, les Services Industriels, la Ville développe d'importants services financiers, se charge de la voirie, de la gestion d'un parc immobilier considérable, de onze stades, cinq bains publics, quatre salles de sports, des halles et marchés, des abattoirs, du service d'incendie et de secours, des parcs et promenades, et de diverses organisations d'encadrement pour les jeunes et les aînés.

[p.35: image / p. 36]

Mais ce sont surtout les services dits "culturels" qui distinguent la ville de Genève des autres communes genevoises: la Bibliothèque publique et universitaire, les Bibliothèques municipales, le Musée d'art et d'histoire et ses multiples filiales, le Musée d'ethnographie, le Museum d'histoire naturelle, les Conservatoires et jardin botaniques, sans parler des spectacles et concerts du Victoria Hall, du Grand Théâtre, qui contribuent tous, à un titre ou l'autre, au rayonnement de la Ville, donc à l'image de marque du Canton.

Dans ce partage, on peut donc dire que la ville de Genève, grâce à sa formidable capacité financière, s'est taillé la part du lion. Sans doute le Canton assume-t-il les tâches essentielles de l'équipement, de la prévoyance sociale, de la police, de l'instruction publique et des finances. Mais c'est la Ville et ses institutions culturelles qui portent et qui modifient l'image historique et artistique du Canton.

C.S.

haut

[p. 37]

Les historiens genevois

L'historiographie genevoise — c'est-à-dire l'histoire de l'histoire de Genève — commence par de brèves notes anonymes au XVe siècle, le Fasciculus temporum ou "Annales de Saint-Victor". Maigre début si l'on songe à tant de belles chroniques déjà rédigées en divers lieux de la chrétienté occidentale à cette époque. Puis apparaît un personnage sympathique, en qui l'on a salué le premier écrivain romand: Jean Bagnyon, notaire, syndic de Lausanne, puis habitant de Genève, auteur d'un roman de chevalerie, Fierabras, imprimé à Genève en 1478. Il rédigea un Traité des pouvoirs des seigneurs et des libertés de leurs sujets (1487) à l'appel du Conseil de Genève pour répondre aux prétentions du duc de Savoie désireux de prélever certaines taxes dans une cité qui ne lui appartenait pourtant pas. A grand renfort de citations pieuses, Bagnyon atteint son but: prouver l'inexistence des droits du duc de Savoie. Son traité fut imprimé et son auteur honoré du titre de citoyen. Les caractéristiques de l'histoire de Genève, pendant plusieurs siècles, s'y reflètent déjà: elle est utile, utilitaire même. Elle sert à défendre la ville contre les prétentions du duc de Savoie.

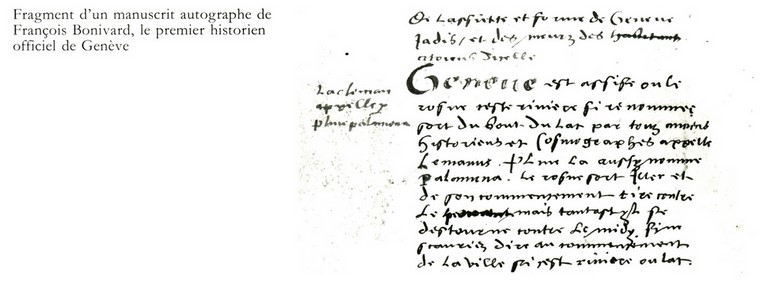

L'époque héroïque

Au XVIe siècle, un nom domine, celui de François Bonivard (vers 1493-1570). Gentilhomme savoyard, fils d'un ambassadeur du duc, petit-neveu de l'évêque de Verceil, prieur de Saint-Victor où il succède à son oncle, ce jeune prélat humaniste est l'ami de Philibert Berthelier, de Jean Pécolat, de Besançon Hugues. Choisissant Genève et la liberté, il est emprisonné à deux reprises par le duc, notamment au château de Chillon d'où les Bernois le tirèrent en 1536. Retiré à Genève, la République le loge, le pensionne et éponge ses dettes, rachetant sa bibliothèque qui formera le noyau de la Bibliothèque de Genève, et le charge d'écrire, en 1542, les Chroniques de Genève. Ces dernières forment la base de l'histoire de [p. 38] Genève à l'époque héroïque des luttes pour la liberté. Il a su en donner un récit fourmillant d'anecdotes vivantes, campées avec couleur et charme, de l'encre désinvolte d'un Rabelais. On attend toujours une édition moderne de ces Chroniques et de leurs différentes versions.

Traducteur de l'Histoire des Suisses de Stumpf, auteur d'un Traité de la noblesse, Bonivard s'attache aussi à raconter la seconde révolution genevoise du XVIe siècle, celle de 1555 qui vit le triomphe des partisans de Calvin contre les libertins ou Perrinistes, défenseurs d'une Genève moins accueillante aux réfugiés étrangers. Dans l'Ancienne et nouvelle police de Genève, Bonivard, historien officiel, tient le parti du vainqueur, soulignant l'enjeu de l'affaire: le sort de la réformation de Genève, ville-église, et de son destin.

La Réforme

Le sens de cet événement capital pour l'histoire de Genève, c'est Calvin lui-même qui l'a dégagé, sur le moment même, dans de grandes et magnifiques lettres latines écrites à l'intention des pasteurs et des magistrats des villes suisses en montrant la destinée de la ville immédiatement sous le regard de Dieu.

Dès lors se développe un courant d'âpres critiques parallèlement à l'éloge de la ville. Genève devient un symbole — sentine des hérésies pour les uns, asile de la vraie foi, préfiguration de la Jérusalem céleste pour les autres. Le double mythe de Genève prend alors naissance sous la plume de Ronsard, de Jean Tagaut, de cent autres, obscurs ou glorieux. A ce moment crucial de l'historiographie genevoise, comment ne pas rencontrer la figure de Calvin, conseiller des magistrats de la République comme jadis les Prophètes le furent pour les rois d'Israël? Sans autre pouvoir que sa parole et sa plume, Calvin mit en place par la force de la persuasion un régime qui reposait entièrement sur le bon magistrat, institué par Dieu, évêque du dehors, protecteur d'une Eglise responsable et agissante, pourvue d'un Consistoire.

Michel Roset (1534-1613), un des plus grands magistrats de la seconde moitié du XVIe siècle, en est un bon exemple. Onze fois Premier Syndic, il écrivit sa Chronique de Genève à vingt-huit ans, alors qu'il était déjà magistrat. Il eut donc accès aux archives. Sur un ton sec et haletant, plus grave que celui de Bonivard, de brefs chapitres se succèdent. Pieux et patriote, il s'agit bien du récit officiel d'un magistrat de l'époque. Le Conseil, à qui l'ouvrage était dédié, l'accepta en gratifiant l'auteur de quelques écus, jugeant sans doute que le sentiment du devoir accompli était une compensation suffisante, mais il apprécia l'oeuvre puisqu'il fut décidé d'en lire une page au début de chaque séance. Il interdit en revanche toute publication, bien qu'il n'ait pu espérer trouver histoire plus édifiante ou entrant davantage dans ses vues. Mais les vieilles Républiques — Venise de même — étaient trop jalouses de leurs secrets d'Etat. Ces défenses de publier vont se répéter jusqu'au XVIIIe siècle et Jean-Antoine Gautier en sera encore la victime.

[p. 39: image / p. 40]

La polémique avec la Savoie

Au lendemain de l'Escalade (1602), l'historiographie genevoise se mit une nouvelle fois au service des intérêts de la cité. Un gentilhomme savoyard, Claude-Louis de Buttet, dans un pamphlet, Le Cavalier de Savoie, égratigna en passant les Genevois, se faisant fort de montrer que leur ville avait toujours appartenu aux ducs de Savoie. Deux syndics de Genève, Jacques Lect et Jean Sarasin, répliquèrent en écrivant Le Citadin de Genève ou Response au Cavalier de Savoie (1606). L'ouvrage sent son avocat, qui plaide, avance des preuves, produit des actes. Comme le dit Jean Sarasin: "Je me suis retrouvé... dans les archives de Genève, au plus profond de la Grotte, environné de Bulles, de Patentes, de gros Cahiers, d'anciens livres ferrés aux quatre bouts et retenus par des chaisnes, de peur qu'ils ne s'enfuyent, de vieux parchemins ornez de grands sceaux de cire ou de plomb, qui ont longues années reposé dans l'arche de fer à sept clefs." Et le voilà publiant ces actes, alors que les précédentes chroniques se contentaient de les analyser. Buttet répliqua par Le Fléau de l'aristocratie genevoise, mais on n'y répondit pas. Le Citadin de Genève qui, fait nouveau, cite ses sources, reste donc un phénomène unique à cette époque.

Deux historiens fameux

Bien que privés de tout ouvrage imprimé (à l'exception du Citadin), les Genevois demeuraient friands de lectures et de renseignements historiques, qu'on recopiait à la main. Ces recueils sont fort nombreux. Certains, piqués d'émulation, ajoutaient quelques renseignements contemporains à leur suite. Ce fut notamment le cas de trois Genevois du XVIIe siècle, Savion, Piaget et Perrin, qui compilèrent des annales à la suite de leurs copies, notant ce qui se passait sous leurs yeux ou ce qu'ils avaient entendu dire, qu'il s'agisse de comètes, de grands froids ou d'événements politiques. Leurs ajouts n'ont été recueillis, identifiés et publiés qu'au XXe siècle par Paul-F. Geisendorf, mais un historien lyonnais, réformé et plein d'admiration pour Genève, le médecin Jacob Spon (1645-1685), les utilisa, ainsi que les chroniques précédentes, pour écrire une Histoire de Genève qui parut à Lyon en 1680 et qui connut rapidement une traduction anglaise. On ne saurait imaginer oeuvre plus favorable aux Genevois et pourtant le Conseil de Genève en fut très inquiet, voire mécontent.

Outre Jacob Spon, le XVIIe siècle connut un historien de Genève remarquable, genevois de surcroît. En effet, Jean-Antoine Gautier (1674-1729) appartient à ce siècle par sa prose vraiment louis-quatorzienne, par ses connaissances étendues aux grands ouvrages du temps, même s'il rédigea ses principaux livres au début du siècle suivant. Historien de race en même temps qu'infatigable explorateur des archives de Genève, il a relevé dans les registres des Conseils tout ce qui revêt une certaine importance politique ou diplomatique. Fils de syndic, lui-même secrétaire d'Etat, il avait obtenu non sans peine d'avoir accès à ces documents [p. 41] précieux que l'on craignait de voir divulguer. L'immense Histoire de Genève, qui devait beaucoup dans son inspiration, dans sa conception et même dans une partie de sa rédaction au professeur et syndic Jean-Robert Chouet, introducteur du cartésianisme à l'Académie de Genève, fut remise au Conseil en 1713. Son auteur fut récompensé, mais il ne vint apparemment à l'idée de personne qu'on pourrait la publier. Elle ne parut qu'entre 1896 et 1911 en huit grands volumes, et reste, à ce jour, la plus détaillée de toutes les histoires de Genève pour les XVIe et XVIIe siècles quant au récit des événements.

La seule publication qu'on envisagea fut une seconde édition annotée et complétée de l'Histoire de Spon. Cela devait permettre de rectifier les erreurs et calomnies semées par Gregorio Leti dans son Historia Genevrina, parue à Amsterdam en cinq volumes, dont les extravagances ont souvent fait horreur aux historiens genevois. Cette réédition fournit aussi l'occasion de publier les principaux documents historiques sur lesquels se fondaient les droits de l'évêque, puis de la Seigneurie. Jean-Antoine Gautier fut chargé de ces notes et compléments, mais mille précautions retardèrent la parution de l'ouvrage — relatives en particulier à la carte de géographie ornant les volumes — qui ne vit le jour qu'en 1730, un an après la mort de Gautier.

Les Lumières

Comment cette mentalité de secret d'Etat a-t-elle pu se maintenir en plein siècle des Lumières? En se faisant dépasser par les événements puisqu'à Genève les citoyens ne gardent pas volontiers leur langue au chaud. Le XVIIIe siècle genevois fut riche en contestations, représentations, mouvements populaires, fermentation politique qui n'eut pas son pareil dans l'Europe entière. Dans cette époque vertigineuse, les vieux Genevois aux longues perruques continuaient de recopier leurs vieilles chroniques.

Dans le camp opposé, Jean-Pierre Bérenger (1737-1807), porte-parole des Natifs, publia une vaste Histoire de Genève qui fut condamnée comme l'avait été auparavant son auteur pour ses opinions politiques. Les deux premiers volumes conduisent le lecteur des origines à la fin du XVIIe siècle, les quatre derniers le menant jusqu'en 1750. L'histoire s'y trouve donc contemporaine, comme l'avait écrite en leur temps Bonivard ou Roset. Malgré le style philosophique propre aux Lumières, cet essai historique n'en conserve pas moins une valeur certaine, et sa lecture permet de mieux comprendre les mobiles et les mentalités d'une importante partie des Genevois d'alors. Au mythe du gouvernement institué par Dieu succède celui du gouvernement démocratique, établi par la volonté du peuple, thème souvent repris dans l'historiographie genevoise ultérieure.

La réaction survint grâce à l'Histoire de Genève depuis les temps anciens jusqu'à nos jours du pasteur et professeur Jean Picot qui déplore la ruine économique et morale dans laquelle se trouve plongée l'ancienne République devenue ville française.

[p. 42]

Le XIXe siècle est le siècle de l'histoire

Tout autant traversé de luttes politiques et de passions que le siècle précédent, le XIXe siècle connut aussi des récits édifiants, qui se voulaient apolitiques. Il faut ici mentionner l'Histoire de Genève racontée aux jeunes gens de John Jullien (1818-1887), puis les récits illustrés d'Alexandre Guillot. Mais le XIXe siècle est le siècle de l'histoire. Comme ailleurs, les publications historiques, de tous genres, foisonnent à Genève. Les unes, orientées politiquement, soit radicales, soit conservatrices, les autres plus individualistes.

L'un des cas les plus curieux est celui des Galiffe père et fils: Jacques-Augustin, dit James (1776-1853) et Jean-Barthélemy-Gaïfre, dit John (1818-1890). Leur ardeur généalogique a produit les irremplaçables Notices généalogiques des familles genevoises en sept volumes et leur incroyable snobisme — leur famille était bourgeoise de Genève depuis 1491 — les a conduits à regretter la Genève d'avant Calvin, à détester les réfugiés français et leurs descendants comme d'ignobles parvenus et à vouer une haine tenace à Calvin. De là naquirent des publications fort orientées. Les Galiffe avaient par ailleurs un goût très vif et sincère pour les documents authentiques. Infatigables fouilleurs d'archives à une époque où les papiers d'Etat de la République étaient amoncelés dans les caves ou les galetas de l'Hôtel de Ville, ils recopiaient les documents, et parfois les emportaient ! D'où une prodigieuse collection que ne réintégra les Archives de Genève que vers 1910 sous forme d'un "don".

L'histoire érudite

Au début du XIXe siècle, une nouvelle génération d'historiens, influencée par l'histoire érudite, n'envisagea plus de travailler sans le recours constant aux sources manuscrites et utilisa donc les ressources des archives, tant publiques que privées. Ces hommes, souvent fortunés, ne craignent pas de consacrer leurs loisirs à des travaux d'un soin vraiment nouveau et font oeuvre de pionniers. Il faut ici citer le Dr Jean-Jacques Chaponnière (1805-1859) qui rédige une histoire des hôpitaux de Genève d'avant la Réforme. Ce texte, l'un des premiers consacrés à l'histoire sociale genevoise, qui devait connaître tant de développements au XXe siècle, grâce notamment aux historiens issus de la Faculté des sciences économiques et sociales, provient pourtant d'un conservateur dont le but avoué est de faire pièce à ceux qui prétendaient que les plus anciens hospices genevois avaient été créés par les évêques et les ducs. Accepter cette théorie eût permis à tous les Genevois (y compris les catholiques) de revendiquer l'héritage de l'Hôpital général, ce que redoutait Jean-Jacques Chaponnière. On le voit, cette recherche érudite n'avait pas un but entièrement désintéressé.

Autre historien novateur, Edouard Mallet (1805-1856) : ses travaux démographiques ont longtemps fait autorité. On peut le considérer comme le fondateur de l'école genevoise de démographie historique dont le rayonnement, au XXe siècle, est si [p. 43] largement reconnu qu'une chaire de démographie historique a été créée à l'Université. D'Edouard Mallet, il faut mentionner les Recherches historiques et statistiques sur la population de Genève, son mouvement annuel et sa longévité depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, 1149-1833, ouvrage paru en 1837, mettant en oeuvre un appareil statistique considérable, selon des méthodes vulgarisées par la Société genevoise d'utilité publique. Contemporain de Mallet, le pasteur Théophile Heyer (1804-1871) se consacre, d'une manière plus classique, à l'histoire de l'Eglise de Genève, sujet d'une actualité brûlante cependant en un temps où l'on songe, pour la première fois, à séparer l'Eglise de l'Etat, ruinant ainsi une part de l'héritage calvinien.

Quatre tendances divisent l'historiographie genevoise

Ces hommes fondent, avec d'autres historiens, la Société d'histoire et d'archéologie de Genève en 1838. Le moment semble propice puisque Genève, sous le gouvernement du progrès graduel, s'efforce de tirer les leçons d'un passé troublé. "Une Société d'histoire avait sa place marquée dans une ville où l'état de cette science semble être l'un des éléments du patriotisme", écrit Paul Chaix en 1886. Rapidement, sous l'influence d'hommes comme Albert Rilliet-de Candolle ou Henri-Léonard Bordier, Edouard Favre ou Paul-Elisée Lullin, la Société d'histoire devient un bastion conservateur qui s'oppose aux idées radicales. Dès 1846, ces dernières l'ont emporté sur le plan politique, mais la vie intellectuelle genevoise reste dominée par l'élément "vieux-genevois". C'est pourquoi James Fazy (1794-1878), après avoir vainement espéré rallier à son régime les sociétés savantes traditionnelles, crée, en 1853, l'Institut national genevois, institution populaire dont le but vise à unir les érudits aux éléments "spontanés et progressifs".

Désormais, quatre tendances divisent l'historiographie genevoise, d'inégale importance, il est vrai, jusqu'à la fin du siècle. D'un côté, John Galiffe, continuateur de l'oeuvre de son père, dont il épouse les préjugés, mais aussi auteur de Genève historique et archéologique: cette oeuvre critique à l'égard de ses devanciers, mais salutaire, est la première à s'intégrer d'une manière globale au patrimoine architectural genevois, ouvrant ainsi une voie particulièrement féconde aux historiens d'art, de l'architecture et de la vie quotidienne au XXe siècle.

Deuxième groupe, celui des historiens conservateurs, parmi lesquels Théodore Claparède (1828-1888), Charles Le Fort (1821-1888) qui rassembla les éléments d'une histoire du droit privé et des institutions publiques et judiciaires au Moyen Age dans les évêchés de Genève, Lausanne et Sion, et qui fut un adversaire farouche de la représentation proportionnelle, et surtout Théophile Dufour (1844-1922). Chartiste, il a régné, en un certain sens, sur les travaux historiques genevois de la fin du XIXe siècle et du début du XXe par son implacable exigence critique. Il y avait là l'effet d'un positivisme aigu — dans le désir d'atteindre la perfection scientifique [p. 44] — et le plaisir d'un exercice intellectuel impeccable, dût-il se détacher quelque peu de l'enjeu final de l'histoire, qui est de savoir qui nous sommes en apprenant d'où nous venons. Théophile Dufour publia peu. Mais il compta, au XXe siècle, des disciples, tel Paul-Edmond Martin (1883-1969).

Troisième tendance, celle des historiens radicaux, essentiellement représentés par James Fazy, auteur d'un Essai d'un précis de l'histoire de la République de Genève (1838) aux appréciations parfois fulgurantes et surtout par son parent, Henri Fazy (1842-1920), auteur de nombreux livres sur l'histoire de Genève dans lesquels il s'efforce de mettre en évidence le perpétuel combat pour la liberté individuelle, l'indépendance de la patrie et l'établissement de la démocratie. Plus libéral que radical, il faut mentionner Amédée Roget (1825-1883), auteur de la remarquable Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jusqu'à l'Escalade (s'arrête en 1568), oeuvre d'un patriote sincère, passionné de détail historique. Son texte est aussi précis que celui de Gautier, mais moins centré sur le Conseil de Genève. Dans le même sens, citons Lucien Cramer.

Enfin le quatrième groupe serait constitué de deux fortes individualités au moins, d'une part John-Daniel Blavignac (1817-1876), architecte, héraldiste, historien de l'architecture, dont l'oeuvre variée n'a pas fini de révéler tous ses secrets, d'autre part Eugène Ritter (1836-1928), auteur d'une Histoire de la langue franfaise et de plusieurs études sur le patois et les parlers locaux. D'une certaine manière, on peut dire que Blavignac et Ritter ont eu, dans la seconde moitié du XXe siècle, une postérité aussi nombreuse qu'inattendue, car ils peuvent, à bon droit, prétendre figurer parmi les pionniers de l'histoire des mentalités, de la sémiologie et de l'ethnographie locales.

Le XXe siècle

Au XXe siècle, les classiques travaux d'histoire éthico-politiques ont été poursuivis, avec des bonheurs variés, mais toujours dans la même perspective de conforter inconsciemment le mythe de Genève, par des hommes comme Charles Borgeaud (1861-1940), Henri Naef (1889-1967), voire Paul-F. Geisendorf (1908-1965). L'historiographie radicale, en déclin, semble s'être éteinte avec François Ruchon (1897-1953). En revanche, deux domaines brillent d'un vif éclat. L'histoire économique d'abord, si étroitement liée à l'histoire politique qu'on ne comprend guère aujourd'hui comment elle a pu si longtemps être négligée. Après les défrichements de Frédéric Borel (Les Foires de Genève, 1892) sont apparues les grasses moissons d'Antony Babel (1888-1979), fondateur de la chaire d'histoire économique, auteur d'ouvrages importants sur l'histoire économique de Genève, esprit ouvert, cofondateur, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des Rencontres internationales de Genève. Il suffit de parcourir les sommaires du Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève pour mesurer l'influence qu'il a eue sur les historiens de son temps. [p. 45]

La seconde percée est l'apparition d'une historiographie socialiste dont les travaux se sont essentiellement concentrés sur le mouvement ouvrier genevois, sur les grèves et sur les événements politiques des années trente, sur la Genève rouge. Appliquant fréquemment la théorie marxiste à l'étude de l'histoire, ces historiens manifestent parfois un dogmatisme qui les rapproche de certains de leurs devanciers, comme les Galiffe.

L'historiographie genevoise, aux mains des Genevois, s'est donc développée sur un thème éthico-politique principal, et presque unique: la liberté de l'Etat genevois (avec pour corollaire, dès le XIXe siècle, la marche vers la démocratie libérale). Sous l'effet du perfectionnement de l'esprit critique, ce développement a culminé dans le positivisme, avant de disparaître dans l'idéologie marxiste. Un jeune historien américain l'avait ainsi définie: une historiographie d'horlogers. Mais, comme l'horlogerie, la conception traditionnelle de l'histoire genevoise connaît une crise.

S'être limité à ne traiter que des historiens genevois ne devrait pas laisser au lecteur l'impression que cette historiographie s'est développée en vase clos. Le sort de cette République est, à bien des égards, un élément constitutif de l'histoire générale, et à ce titre, beaucoup d'historiens étrangers y ont travaillé. Il y a eu là et il y a encore des échanges, des dialogues, des influences et des confrontations sur lesquels il y aurait beaucoup à dire. Les historiens genevois contemporains s'attachent à l'étude des années de crise de l'entre-deux-guerres. Peu semblent se soucier de rappeler qu'à la même époque, la Société des Nations s'installait à Genève, et que Robert de Traz, dans L'Esprit de Genève, exprimait la tradition libérale et européenne, éclairée et indépendante dont Genève semble définir le mythe. Qui sait si les historiens genevois de demain ne reviendront pas à ce passé qui est aussi le leur? Fortuna volubilis. Quant aux historiens vivants, d'autres, un jour, en parleront.

A. D. et B. L.

haut

[p. 46: image]