Les hommes en société

Jean Kellerhals / Claire Petroff / Jean de Senarclens

Esquisse d'un portrait de la population genevoise

[p. 16]

Les statisticiens estiment que la population genevoise est atypique: composée d'un tiers d'étrangers, d'un autre tiers de Confédérés et d'un troisième petit tiers de Genevois, comptant moins de 2 pour cent d'agriculteurs et près de 80 pour cent d'employés du secteur tertiaire, n'ayant guère que des paysages français comme horizon, héritière d'un passé glorieux fait de luttes pour l'indépendance et d'ouverture au monde, cette population vaut bien qu'on lui consacre quelques lignes au début d'un ouvrage consacré à sa façon de concevoir l'art de vivre.

La tâche n'est pas facile en raison même de la diversité de cette population. S'adresse-t-on à un vieux Genevois, membre de ce que l'on nomme parfois la HSP (Haute Société Protestante), on aura une certaine idée de ses compatriotes: conservateurs, attachés à la tradition, nourris de l'histoire genevoise, de Philippe Monnier et de Rodolphe Tôpffer, relativement austères, ils sont proches des banquiers privés genevois et affiliés au parti libéral. Questionne-t-on plutôt un descendant des habitants des Communes Réunies, son héritage se révèle très différent; il ne renie pas ses racines savoyardes ou gessiennes et n'a pas toujours refoulé les blessures des luttes religieuses de la fin du XIXe siècle, ses ancêtres ne sont genevois que depuis 1816 et ont eu quelque peine, jusqu'en 1846 et même au-delà, à se faire reconnaître comme des citoyens à part entière; aujourd'hui, l'urbanisation du Canton et l'uniformisation des modes de vie les a rapprochés des anciens Genevois protestants. Enfin, si l'on a affaire à un étranger établi à Genève depuis quelques années ou fraîchement naturalisé, on aura une vision encore bien différente: plus attaché parfois à Genève que les Genevois de souche, il la juge de façon plus objective et n'en a pas encore pris tous les travers.

On s'efforcera, dans les lignes qui suivent, de tracer une esquisse aussi impartiale que possible du résident moyen, qu'il appartienne à l'une ou à l'autre de ces trois catégories, tout en conjurant le lecteur de n'y voir qu'un essai sans prétention. Il faudrait en effet une vie entière et des compétences que l'auteur ne possède pas pour décrire une population si différente par ses origines, sa culture, ses goûts et ses intérêts. Mais commençons par quelques indicateurs statistiques.

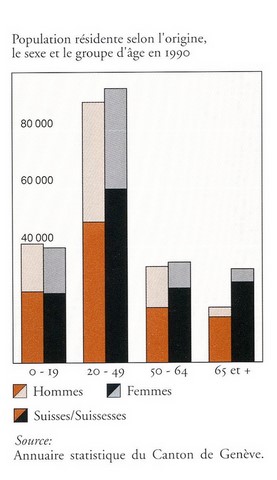

Le temps des veuves

Au 31 décembre 1990, la population résidente genevoise comptait 380.000 personnes environ. Elle était composée de 47% d'hommes et 53% de femmes. Mais c'était là une [p. 17] moyenne: jusqu'à 65 ans, les femmes sont en nombre approximativement égal à celui des hommes; c'est surtout à partir de cet âge qu'elles forment la majorité, en raison de leur plus grande longévité.

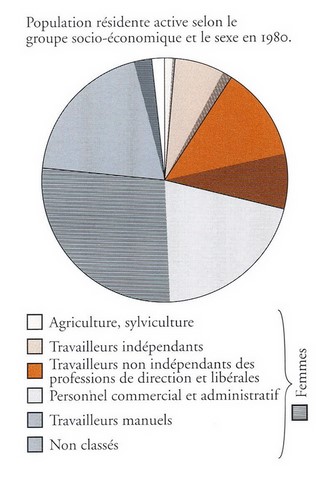

La moitié environ des habitants de Genève ont une occupation professionnelle. A ces travailleurs résidents, il faut ajouter 30.000 frontaliers, 15.000 habitants d'autres cantons et environ 10.000 clandestins; la population active de Genève est donc de 245.000 personnes environ, dont 44 pour cent sont des étrangers; elle est composée en majorité d'hommes qui, pour la plupart, sont âgés de 20 à 64 ans.

A l'heure postindustrielle

La répartition par secteurs d'activité indique 1,8 pour cent pour le primaire, 20,5 pour cent pour le secondaire et 77,7 pour cent pour le tertiaire.

C'est là que réside la différence fondamentale avec le passé: au Moyen Age les habitants se répartissaient entre une forte majorité de paysans chargés d'assurer la subsistance des autres catégories: les nobles et les guerriers affectés à la défense de la population et les religieux qui priaient pour le salut des âmes. Cette répartition des tâches subit un premier bouleversement aux Xlle et XIIIe siècles: une nouvelle classe apparaît, liée à la renaissance des villes, les bourgeois, dont l'importance ne cesse de grandir jusqu'au XIXe siècle, où le triomphe de l'industrie provoque un autre bouleversement: la disparition progressive des agriculteurs au profit des ouvriers.

Les origines d'une ville internationale

Jusqu'au début du XIVe siècle, Genève est une petite bourgade de 2.000 habitants, mais, en tant que centre d'un évêché, elle abrite toute une administration, des juristes, des clercs, une gamme étendue de professions; il s'agit de gérer au plan spirituel un vaste diocèse qui s'étend d'Annecy à l'Aubonne et du Jura au Mont-Blanc. De plus, elle est un point de passage d'Allemagne et de Suisse vers la Vallée du Rhône et de France en Italie; le déclin des foires de Champagne au XIIIe siècle est pour elle l'occasion d'attirer les acteurs du commerce au loin et de transformer les marchés locaux en foires internationales; enfin, la présence de la Cour pontificale en Avignon est un puissant stimulant pour la vie économique et culturelle (Voyez le tome III de cette Encyclopédie [p. 18] pages 18-21); si bien qu'en cent ans, de 1360 à 1460, selon les études de Louis Binz, la population passe du simple au quintuple. Genève accède à la situation d'une ville moyenne de 10.000 habitants, ses habitants se frottent à une société d'hommes d'affaires, de commerçants, de financiers, mais aussi d'hommes cultivés venus des quatre coins de l'Europe. Ainsi la Réforme trouve une ville d'importance moyenne comportant une élite assez cultivée qui entretient des relations avec l'étranger.

Avec la Réforme, le visage de Genève et de ses habitants subit une transformation totale: l'évêque, son clergé et une partie de la population s'en vont, remplacés par les réformateurs et par une quantité considérable de réfugiés, les uns et les autres d'origine surtout française. En dix ans, de 1550 à 1560, le nombre d'habitants, selon A. Perrenoud, passe de 13.100 à 21.400, ce qui représente une augmentation brutale de 63 pour cent.

Le logement de cette population pose des problèmes ardus, d'autant plus qu'à partir de 1534, pour des raisons militaires, on a démoli les faubourgs. Genève présente dès lors le visage d'une ville serrée dans ses fortifications, coupée de tout son arrière-pays catholique, mais entretenant en [p. 19] revanche des relations suivies, de caractère politique, économique et culturel, avec les pays plus lointains, tout particulièrement avec les pays protestants.

Quant à la population genevoise, elle est cosmopolite, ses artisans, ses médecins, ses avocats, ses hommes d'affaires sont d'origine française, italienne, allemande ou suisse. Ils sont rapidement intégrés, mais conservent des liens avec leur pays d'origine.

Une industrialisation avant la lettre

On ne dispose pas, pour l'Ancien Régime, de chiffres précis et périodiques sur la répartition des habitants par secteurs économiques, mais certains témoignages et même des recensements permettent de conclure que si ailleurs l'agriculture occupait les trois quarts au moins de la population, le dernier quart se répartissant entre commerçants, artisans, clercs et professions libérales, à Genève la situation était fort différente: au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'horlogerie occupait une main-d'oeuvre considérable; un recensement fait en 1788 révèle que l'ensemble des artisans occupés à l'horlogerie, à la bijouterie, à l'orfèvrerie et à la peinture sur émail occupait 5.000 personnes sur une population de 27.000 habitants; à la même époque les indienneries employaient 3.000 personnes. [p. 20] Il s'agissait, dans les deux cas, d'industries d'exportation, dont l'activité reposait sur les relations de marchands habiles qui disposaient dans le monde entier de comptoirs où s'écoulait leur production. Genève était donc, à cette époque, une ville industrielle qui tirait sa prospérité du commerce international et sa subsistance des territoires avoisinants. La population se composait en majeure partie d'artisans et de commerçants, mais aussi de membres des professions libérales, sans oublier le rôle capital que jouait l'Académie, dont le renom était grand dans tous les pays réformés.

Une population aguerrie

Comment définir cette population? Au XVIe siècle, elle est conditionnée par la lutte pour l'indépendance face aux ducs de Savoie et par la Réforme et ses ordonnances somptuaires. Ceux qui voudraient échapper aux interdits du Consistoire sont sévèrement amendés ou punis, on ne plaisante pas avec la morale.

Le XVIIe siècle commence par la "miraculeuse délivrance" de l'Escalade et se poursuit par onze années de peste (1615-1626), et une période de disette et de misère qui dure jusqu'en 1645, pour faire place à quarante années de relative prospérité due au travail acharné de toute la population. Survient alors la Révocation de l'Edit de Nantes (1685), dont on a peine à imaginer le bouleversement qu'elle entraîne dans la vie quotidienne des Genevois. Des centaines de réfugiés arrivent chaque jour, qu'il faut loger, soigner, nourrir, soutenir financièrement. La plupart d'entre eux ne fait que passer. Néanmoins, il en reste assez pour qu'il faille surélever les maisons, construire dans les cours; on doit se serrer, partager le peu qu'on possède, la vie est tout sauf facile.

Au XVIIIe siècle, en revanche, Genève présente le tableau d'une remarquable prospérité de l'aristocratie qui construit de somptueux hôtels particuliers en ville et de riches demeures à la campagne, et d'une extrême turbulence du peuple qui se bat pour ses droits politiques. Dans la Ville Haute, on suit la mode de Versailles et s'écarte de l'austérité calviniste, tandis que le Faubourg Saint-Gervais, qui compte un grand nombre de "représentants" et soutient bientôt les "natifs", fourbit ses armes et prépare la Révolution.

Le XIXe siècle est pour Genève une époque de profondes transformations. Commencé sous l'administration française, il a connu ce que les contemporains ont appelé les "vingt-sept années de bonheur" jusqu'à la Révolution fazyste de 1846 et [p. 21] la démolition des fortifications qui ont exercé une influence considérable sur les mentalités. Alors que jusque là, la ville était enserrée dans ses murailles comme dans un corset qui empêchait tout développement audacieux, leur démolition affranchit les "vieux Genevois" d'un conservatisme étroit, en les ouvrant aux influences extérieures. Elle entraîne aussi une révolution économique et sociale au travers des nombreuses opérations immobilières qui ont lieu à cette époque.

Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, si l'on fait abstraction des "nouveaux riches", Genève offre le spectacle d'une ville modeste attachée à ses traditions et cultivant les vertus de sérieux, d'austérité et de rigueur que l'on a coutume d'attribuer à l'influence de Calvin.

[p. 22]

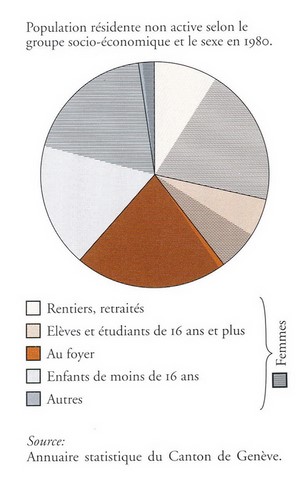

Esquisse de portrait d'une population cosmopolite

La Genève de cette fin du XXe siècle se distingue, sur bien des points, de celle de l'Ancien Régime et du XIXe siècle. De façon schématique, on peut dire que l'industrie a perdu en importance au profit du secteur tertiaire; la machine remplace de plus en plus la force humaine, à l'usine comme dans le ménage; les salariés se sont organisés et leurs intérêts sont pris en compte; la religion protestante n'est plus dominante; la femme accède peu à peu à l'égalité et sa place n'est plus nécessairement au foyer; la population étrangère, toujours aussi importante en nombre, est originaire de pays plus lointains.

Un destin international

La population genevoise est marquée par le destin particulier de la ville.

Tout d'abord, Genève a toujours compté une très forte proportion d'étrangers qui font partie de la population résidente et lui donnent un caractère à part. Habitué à vivre avec des personnes de toutes origines, le Genevois n'éprouve pas trop de difficulté à être ouvert et tolérant.

D'autre part, en tant que centre d'une région franco-valdo-genevoise, Genève accueille un nombre considérable de travailleurs frontaliers et de résidents d'autres cantons. Cette population non résidente, tout en étant bien intégrée [p. 23] sur le plan professionnel, a généralement son centre d'intérêt, ses habitudes, ses amis hors du Canton. Mais d'un autre côté, la frontière n'a pas la même signification à Genève que dans d'autres régions: une longue histoire commune crée des liens et fait que les habitants de Haute-Savoie et du Pays de Gex ne sont pas des étrangers.

Enfin, Genève abrite des organisations internationales, gouvernementales ou non, et des missions diplomatiques qui occupent près de 20.000 personnes. Mais plus de la moitié de ces personnes résident hors du Canton, ce qui explique en partie le peu de contacts qui s'établissent avec la population autochtone.

Un niveau de vie très élevé

Comment apprécier le niveau de vie de cette population? La statistique suisse est d'une discrétion remarquable à cet égard. On peut toutefois en tirer quelques indications.

Ainsi, à fin 1990, chaque ménage privé du Canton disposait de 1,16 voiture de tourisme, 1,02 concession de radio et 0,94 concession de télévision; le nombre de ménages raccordés au téléphone est difficile à évaluer, car les abonnements concernent à la fois des privés et des entreprises, et celle-ci disposent généralement de plusieurs lignes, mais on peut admettre qu'avec 300.000 abonnements pour 175.000 ménages et 20.000 établissements environ, rares étaient les ménages qui ne bénéficiaient pas d'une ligne téléphonique.

En 1980, on comptait 2,21 habitants par logement dans le canton (2,04 en février 1992), 1,91 en ville (minimum absolu des villes suisses). Les locataires occupaient en moyenne 31,7 m2 par personne. 92% des logements avaient une cuisine, 7% une cuisinette; seuls 2% des logements n'avaient ni bain ni douche et 0,8% pas d'eau chaude.

Le revenu cantonal par habitant était, en 1989, de 49.267 francs, soit 27,6% de plus que la moyenne suisse, le revenu imposable moyen par contribuable de 52.998 francs. Par rapport à 1980, on constate une augmentation de 70 pour cent du revenu cantonal par habitant et de 51 pour cent du revenu imposable moyen par habitant, sans tenir compte de la dépréciation de la monnaie.

En 1990, 625 personnes ont déclaré au fisc un revenu supérieur à 500.000 francs. C'est beaucoup pour une petite ville où seulement 288 sociétés déclarent un bénéfice net supérieur à 1 million de francs.

Une autre indication nous est fournie par la place que tiennent, dans les budgets des ménages, les différents postes [p. 24] de dépenses. Bien que l'échantillon ayant servi à établir cette statistique ne soit pas entièrement représentatif (voir plus loin page 218), on peut néanmoins en tirer des enseignements de caractère général: en 1989, les dépenses d'alimentation ne représentent que le 10,5% du total contre 15,2% pour le poste instruction et loisirs, 16,1% pour le poste assurances, 11,9% pour le loyer, plus 3,5% pour l'aménagemenmt du logement et 10,4% pour les transports et communications. N'est-ce pas là aussi un signe d'abondance?

La pauvreté existe aussi

On peut déduire de ces divers indicateurs que le niveau de vie des Genevois est parmi les plus élevés du monde. Il s'agit bien entendu d'une moyenne qui ne révèle pas les inégalités: à côté de personnes très fortunées, Genève abrite aussi une population à la limite de la misère: en 1991, 4.652 personnes ont bénéficié de l'assistance de l'Hospice général et l'on relève, parmi les nouveaux assistés, un nombre croissant de jeunes. Toutefois, c'est surtout chez les personnes âgées, qui ne bénéficient pas toujours de l'intégralité des assurances sociales instituées pour elles, que l'on rencontre une extrême pauvreté. C'est le cas, en particulier, de nombreuses femmes veuves ou divorcées. [p. 25]

N'oublions pas, cependant, que les générations passées ont connu des temps infiniment plus durs. Au Moyen Age, les pauvres étaient assistés par la "Boîte de Toutes Ames" ou recueillis dans l'un des huit hôpitaux de la ville, réunis en 1535 en un seul Hôpital général. L'histoire de cette institution, qui a donné naissance à l'Hôpital cantonal en 1865 et à l'Hospice général en 1869, donne une image réaliste de la misère qui frappait une partie de la population genevoise: manque de nourriture, de bois pour se chauffer, d'argent pour acquitter son loyer; les indigents sont nombreux jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et dans les classes aisées, la richesse n'était ni aussi répandue ni aussi voyante qu'aujourd'hui. On en a une idée d'après les inventaires après décès conservés aux Archives d'Etat.

Les Genevois et l'argent

Voltaire disait: "Si un banquier genevois se jette par la fenêtre, sautez après lui: il y a dix pour cent à gagner". Cette boutade pourrait s'appliquer, en général, aux familles patriciennes genevoises qui ont conquis leur situation dans le commerce et la finance, ce qui leur a conféré le pouvoir. Est-ce à dire que leurs membres sont, dans leur majorité, motivés par le désir de faire de l'argent? Pas nécessairement. Dans la plupart des cas, l'argent n'est pas un but, mais un moyen... un moyen que l'on cache, par pudeur et pour ne pas faire envie.

Dans ses Mémoires d'un touriste, Stendhal a fait un portrait peu complaisant des Genevois, qu'il juge moins réjouis que "ces bons Savoyards" de Chambéry, citant ce mot de Voltaire à propos de Genève: "On y calcule et jamais on n'y rit", "Les Genevois sont les premiers hommes à argent du continent; ils ont dans ce métier la première des vertus, celle de manger chaque jour moins qu'ils ne gagnent. Leur plus doux plaisir, quand ils sont jeunes, consiste à songer qu'un jour ils se verront riches. Même quand ils font des imprudences et se livrent au plaisir, ils choisissent des plaisirs champêtres et peu coûteux: une promenade à pied, au sommet de quelque montagne où l'on boit du lait... L'idéal d'un Genevois, c'est de conduire un char à bancs, attelé d'un cheval passable, dans un beau pays, et lui-même coiffé d'un chapeau gris, avec une veste de toile... J'aime beaucoup le Genevois jusqu'à l'âge de quarante ans. Très souvent, vers cette époque, il a déjà mis de côté une petite ou une grande fortune; mais alors paraît le défaut capital de son éducation: il ne sait pas jouir; on ne lui a pas appris à vivre dans des circonstances prospères; il [p. 26] devient sévère et puritain; il prend de l'humeur contre tous ceux qui s'amusent ou qui en font semblant; il les appelle des gens immoraux... Je ne conçois pas comment tous les despotes de l'Europe ne choisissent pas pour ministres des Genevois riches, de cinquante ans. Ces ministres des finances seraient capables de leur refuser de l'argent à eux-mêmes». Le portrait, quoique un peu caricatural, n'a pas beaucoup vieilli... si l'on considère aujourd'hui les Genevois de souche.

Niveau de vie et art de vivre: deux notions distinctes

La Fontaine l'a déjà exprimé dans "Le savetier et le financier". L'art de vivre est indépendant du niveau de vie et l'on peut même avancer qu'il en est souvent l'opposé. C'est une philosophie qui s'accorde mal avec la chasse au profit, le souci de la prospérité et le désir de paraître qui caractérisent, dans une société d'abondance, une bonne partie de la population.

Il ne faudrait certes pas imaginer que ces Genevois, enrichis par trente années de facilité, soient des harpagons assoiffés d'argent ou des jouisseurs comblés. Mais le spectacle de la richesse aiguise les appétits et engendre l'égoïsme. Et puis, quel que soit le niveau de vie de la population, les soucis qui pèsent sur elle sont sensiblement les mêmes dans tous les pays industrialisés: les prix suivent la courbe des salaires si bien que plus le niveau de vie est élevé, plus les entreprises ont de peine à lutter contre la concurrence et à maintenir les emplois. L'Etat, de son côté, entraîné par l'euphorie ambiante, perd le sens de la mesure dans ses programmes de dépenses et dans ses ponctions fiscales. Et chacun, où qu'il se trouve, lutte pour défendre sa situation matérielle.

D'où les mines soucieuses, parfois renfrognées, que l'on rencontre dans la rue. Le struggle for life l'emporte trop souvent sur l'art de vivre.

Le climat psychologique de Genève

Des études socio-culturelles sont réalisées en Suisse depuis 1974, par l'Institut d'études de marché DemoSCOPE, à Adligenswil, qui interroge à Genève, chaque année, 150 personnes environ, représentatives de la population résidente assimilée.

Les résultats de ces sondages pourraient faire tomber certains préjugés. Ainsi les chiffres relatifs à la population genevoise, comparés à ceux de l'ensemble de la population suisse [p. 27: image / p. 28] et à celle de Suisse romande, font ressortir un goût prononcé pour la propreté et un attachement considérable à la jeunesse, les plus belles années se situant, pour une forte proportion des Genevois, entre 20 et 30 ans. Le Genevois serait plus extraverti, plus conformiste, plus matérialiste, plus pudique que le Suisse.

Le portrait du Genevois, tel qu'il ressort de ces tests, est celui d'une personne active, énergique mais non stressée, qui dort bien, se réveille fraîche et dispose, ne connaît guère la fatigue; qui ne craint pas la foule, la compagnie, tout en cultivant chez elle le calme, la tranquillité. Elle apprécie le succès, la considération et adhère à l'idée d'une société axée sur la performance. Elle mène cependant une existence plutôt gaie et détendue.

A lire ces jugements, on ne peut s'empêcher de penser que les Genevois ont des rapports privilégiés avec leur environnement quotidien, autrement dit qu'ils possèdent à un haut degré l'art de vivre. N'oublions pas toutefois que les résultats sont fondés sur des moyennes et sont essentiellement relatifs, puisqu'exprimés en pour cent de l'absolu. Ils tirent leur intérêt principal des comparaisons qu'ils permettent de faire, dans l'espace et dans le temps.

Un climat culturel moyen

A quoi s'intéresse avant tout la population genevoise? On peut en avoir une idée en examinant le contenu rédactionnel de la presse et l'intérêt des émissions de la télévision. En revanche, les ressources dont dispose Genève sur le plan culturel (musées, salles de concerts, de spectacles, d'expositions) seront traitées dans le tome X de cette Encyclopédie, qui sera consacré à la vie des arts à Genève.

Le tirage des journaux genevois, tel qu'il est indiqué dans le tome IV de cette Encyclopédie, est un assez bon indicateur du niveau culturel de la population: le Journal de Genève et Gazette de Lausanne contient des articles rédactionnels de qualité, fait appel à la réflexion des lecteurs et consacre peu de place aux faits divers. Son tirage ne dépasse guère 20.000 exemplaires, alors que La Suisse, quotidien populaire, tire à 60.000 exemplaires et que Le Matin, qui fait souvent appel à l'appétit de scandales de ses lecteurs, a le plus fort tirage des quotidiens romands. Quant au Nouveau Quotidien, d'un niveau comparable au Journal de Genève et Gazette de Lausanne, il est trop tôt pour juger de son impact, car il bénéficie encore, un an après son lancement, des conditions particulièrement favorables qui en ont assuré le succès.

[p. 29]

Les goûts et les habitudes des télespectateurs

Les taux d'écoute de la télévision, suivis quotidiennement par le Telecontrol, donnent des indications plus précises sur les goûts des spectateurs. Malheureusement, on ne possède d'indications que pour Lausanne et Genève ce qui, étant donné les caractéristiques très différentes de la population de ces deux villes, oblige à certaines interprétations.

On constate qu'en 1990, la grande majorité des télespectateurs ont regardé le téléjournal du soir, que la proportion était presque aussi élevée pour une émission mettant les consommateurs en garde contre certains abus de la propagande "A bon entendeur" et que les trois émissions venant ensuite étaient une émission de variétés projetée le dimanche, la projection d'un film de valeur le lundi soir et "Fans de sport", émission dominicale. En sixième position, on trouve deux programmes de reportages sur des problèmes de société ou d'actualité, "Temps présent" et "Tell quel", suivis de films policiers ou de fiction et de spectacles de variété.

Le portrait robot du télespectateur genevois pourrait être, selon ce sondage, celui d'une personne peu portée à l'aventure, à la fantaisie (il écoute de préférence la chaîne locale), cherchant à se documenter, en particulier sur tout ce qui touche à son porte-monnaie, et considérant les émissions de télévision comme une distraction plus que comme une occasion de se cultiver. [p. 30]

Il en restera toujours quelque chose

On a vu, dans le tome VI de cette Encyclopédie, les efforts qui sont faits à Genève pour cultiver l'esprit des jeunes gens et des jeunes filles. Traduits en nombre d'élèves ou d'étudiants et de diplômes décernés, les résultats sont spectaculaires: de 1961 à 1990, l'effectif des élèves de l'enseignement secondaire public et privé n'a guère varié, tandis que celui des étudiants passait de 3.659 à 12.592 (+ 244%). Les diplômes de maturité délivrés par le collège et l'école supérieure de commerce sont passés, durant la même période, de 272 à 1.294; les diplômes d'ingénieur, d'architecte et de technicien de 115 à 281; les certificats fédéraux de capacité de 47 à 1.868. Quant aux licences et diplômes universitaires, leur nombre est resté relativement stable malgré l'augmentation du nombre d'étudiants.

La jeunesse genevoise n'est pas nécessairement plus cultivée que celle des générations précédentes, mais elle est plus instruite.

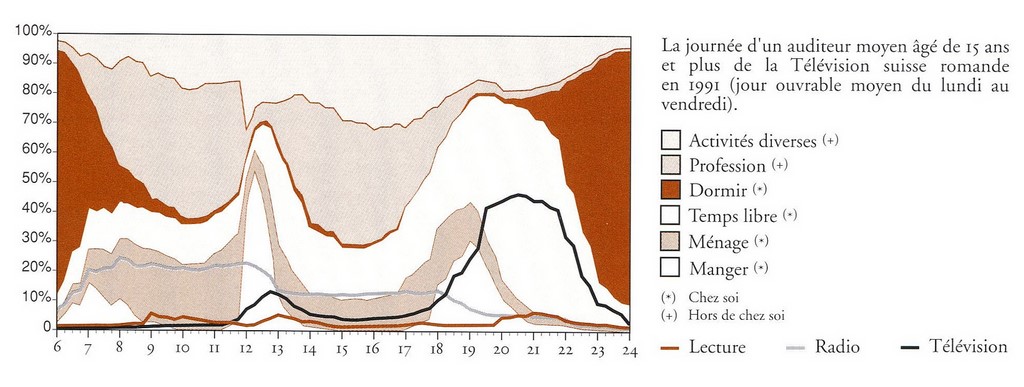

Lève-tôt, couche-tôt

Le Telecontrol donne une autre indication intéressante: le déroulement de la journée, pour la moyenne des télespectateurs, pendant un jour ouvrable moyen de 1991. Ainsi le diagramme indique que les Genevois se lèvent et se couchent tôt, que les soins du ménage se concentrent sur les heures de la matinée, accompagnés de la radio, alors qu'ils attendent le soir pour allumer leur poste de télévision, et que le repas de midi s'avale rapidement entre midi et une heure, tandis que celui du soir s'étale entre 6 et 8 heures. [p. 31]

Rien de bien original, l'homo genevensis est dans la norme; encore faut-il souligner, comme cela ressort du chapitre consacré aux différents quartiers de la ville, qu'on trouve des types de Genevois bien différents aux Pâquis et à Champel, dans la Vieille Ville et à la Servette. Les écrivains du XIXe siècle distinguaient "ceux du haut", "ceux du bas" et les habitants de Saint-Gervais. Tout en étant certainement moins marquée, la distinction subsiste.

La Réforme, en proclamant l'instruction publique obligatoire et en créant l'Académie; Voltaire en choisissant de résider à Genève; les savants genevois du XVIIIe et du XIXe siècles ont fait, à Genève, la réputation d'une ville où le "quotient intellectuel" est relativement élevé. L'école s'efforce de maintenir cette réputation, non sans mal. En cette fin du XXe siècle, Genève est loin de représenter cette capitale de la science et de la culture que la renommée lui prêtait cent cinquante ans plus tôt, mais sa population dispose de possibilités exceptionnellement abondantes, pour une petite ville, d'enrichir et d'approfondir ses connaissances dans tous les domaines.

J. de S.

haut

[p. 32]

Familles genevoises d'aujourd'hui: formation, organisation, dissolution

Orage sur le verger

Le début des années soixante constitue, pour les fervents amateurs de la "famille suisse", un moment très privilégié. En effet, presque tout le monde se marie un jour ou l'autre (environ 9 personnes sur 10 dans une génération), le divorce est relativement rare (11 séparations pour 100 mariages conclus) et le nombre d' enfants par famille correspond plus ou moins aux souhaits des conjoints. Trois enquêtes genevoises (cf. la bibliographie de ce chapitre) nous montrent à cet égard que la grande majorité des couples désirent dans l'idéal deux ou trois enfants, et le nombre moyen d'enfants par femme est de 2,5 (indice conjoncturel de fécondité). C'est dire que le principe du contrôle des naissances est très largement accepté, et la diffusion de la pilule ne va pas tarder à lui donner une efficacité jamais atteinte auparavant. Par ailleurs, dans notre pays, à la différence de plusieurs régions du nord de l'Europe, les rôles familiaux sont encore assez traditionnels: "le mari, dit le Code civil, est le chef de l'union conjugale; l'épouse dirige le ménage".

Peu de prophètes se doutent alors que le mariage et la vie de famille vont pourtant connaître, dès les années 65-67, des mutations considérables. En effet, en quelques années, le taux de nuptialité baisse d'environ un tiers: on se marie sensiblement moins. Le divorce, lui, prend l'ascenseur. Vers les années quatre-vingt, on comptera une rupture pour trois mariages conclus en Suisse, et près de une sur deux à Genève (qui partage ce privilège avec d'autre villes de tradition protestante, comme Zurich). L'indice conjoncturel de fécondité baisse beaucoup: en moyenne, 1,5 enfant par femme au milieu des années 80. Les rôles familiaux se transforment: les femmes mariées conservent ou reprennent de plus en plus leur profession et le nouveau droit du mariage renonce à définir des responsabilités différentes pour l'un et l'autre sexe. Le règne de la négociation domestique s'affirme.

Esquissons alors en quelques grands traits le profil de cette nouvelle famille.

Le prince sans la bergère

Bien sûr, le mariage d'amour préside le plus souvent à sa constitution. Mais ce sentiment, à Genève comme ailleurs, est moins aveugle qu'on le pense. En effet, la majorité des mariages unissent des conjoints de même milieu social. L'enquête genevoise "Mariages au quotidien" nous dit ainsi que, pour un garçon, la "chance" d'épouser une fille qui a [p. 33] fait des études supérieures est d'environ 15%, s'il vient d'un milieu populaire et n'a fait qu'un apprentissage, de 60% s'il a lui-même fait des études, mais que sa famille est modeste, et de 80% s'il est universitaire et que son père est de milieu aisé. Si donc, en matière de choix du conjoint, le poids de l'acquis (les études faites, le métier exercé) est deux fois plus important que celui de l'héritage (le milieu dont on provient), il n'en reste pas moins que l'amour ne rompt pas les barrières sociales: il s'y moule plutôt, s'accorde des codes culturels, s'en nourrit. Cette homogamie (ce choix du semblable, si l'on préfère) se remarque aussi en matière d'âge: pour deux tiers environ des couples genevois constitués dans les années soixante-dix, l'écart d'âge entre les conjoints ne dépasse pas trois ans. Les frontières religieuses sont probablement moins importantes: beaucoup de mariages sont mixtes.

C'est dire qu'il n'est pas besoin d'un contrôle parental direct, ni d'une primauté de l'économique sur l'affectif dans les échanges familiaux pour que les milieux sociaux se reconstituent par le mariage. Celui-ci n'est donc pas, sauf pour une minorité, une sorte de "nouvelle donne". Mais personne, apparemment, n'en est vraiment malheureux.

Parmi ces justes noces, nombreuses sont celles qu'un essai de vie commune a précédées. "Mariages au quotidien" chiffre à 52% la proportion des couples qui, se mariant en 1974, ont cohabité auparavant de manière régulière. Davantage dans les milieux aisés, où les études sont longues, l'établissement tardif, que dans les couches populaires, où l'on se marie plus vite. Cette fréquence de la cohabitation, qui va [p. 34: image / p. 35] s'amplifier encore, nous fait comprendre que le déficit des mariages qui s'affirme dès les années soixante-cinq ne correspond pas vraiment, en Suisse et à Genève, à une remise en cause du couple, mais plutôt à une transformation du modèle de fiançailles: on se marie plus tard, après un temps de vie commune. L'accueil de l'enfant (désiré) constitue souvent le motif invoqué pour le passage à l'officialité. Dans la Suisse de 1990, seuls 5-6% d'enfants naissent hors mariage, alors que cette proportion atteint 40-50% dans certains pays nordiques. Là, le concubinage constitue vraiment une sorte d'alternative au mariage.

Yeux bleus, verts ou noirs

Il serait erroné de croire que ces mariages "homogames" se coulent tous dans un même moule. En fait, les mutations démographiques des années soixante-dix correspondent aussi à une grande diversification des styles familiaux. Leur variété peut se résumer, au risque de caricaturer un peu, à trois genres principaux, inégalement répartis dans les milieux sociaux. Les couples que l'enquête genevoise sur les "Stratégies éducatives des familles" nomme couples-Bastion sont davantage représentés dans les milieux populaires. Ils valorisent avant tout la sphère domestique. On y apprécie modérément les contacts avec l'extérieur, que l'on trouve un peu menaçants pour la cohésion familiale ou simplement coûteux. Casaniers, les conjoints aiment pratiquer, ensemble, les mêmes loisirs. Pour eux, un bon couple est celui où l'on se ressemble, dans les actes comme dans les idées. On craint la différence des opinions politiques, religieuses, esthétiques. C'est dire que le consensus est la valeur-clé de ces mariages. Pour le garantir, la vie quotidienne est coulée dans des rythmes clairs et constants (heures des repas, rites des week-ends, etc.), des normes bien définies (budget du ménage, devoirs des enfants, etc.), des rôles féminins et masculins bien différenciés (de préférence l'épouse au ménage et le mari au bureau). L'enfant apparaît comme le complément naturel et inséparable du couple, qui prend largement son sens par lui. On n'estime pas nécessaire ou souhaitable d'avoir une vie de couple séparée de la vie de famille.

Les couples Compagnonnage, probablement les plus nombreux, sont assez également distribués dans la hiérarchie sociale, bien qu'un peu plus fréquents dans les couches moyennes. A l'instar des familles Bastion, ils recherchent une sorte de "fusion": vivre l'un par l'autre, dans un projet commun qui englobe l'essentiel de l'existence, où le couple [p. 36] forme le lieu principal d'épanouissement de chacun, avec des valeurs partagées. Mais à la différence des précédents, ils valorisent beaucoup les contacts avec l'extérieur. On voit des amis, on recherche les informations sur le monde, on s'ouvre à diverses modes culturelles. Cette ouverture apparaît comme la condition-même de la communication conjugale, et non pas comme une menace. C'est en elle que l'on se ressource. Mais cette ouverture ne prend son vrai sens que si elle a le couple pour finalité et pour support: c'est ensemble que l'on va vers l'extérieur. Dans ce type de fonctionnement familial, l'enfant est très généralement désiré, mais il n'est pourtant pas le seul mode d'expression du couple: il convient de ménager une place particulière (loisirs, vacances, espaces domestiques, etc.) à celui-ci, de le protéger quelque-fois des enfants. Les normes et rôles, bien qu'assez traditionnels dans l'ensemble, sont moins rigides que dans les familles Bastion: il est bien vu, par exemple, que la femme travaille à temps partiel à l'extérieur; la participation de tous aux travaux domestiques est une valeur (sinon une pratique) prônée, l'accent mis sur le partage (à travers les sexes et les générations) est fort.

Enfin, les couples Association, fréquents surtout parmi les personnes à fort bagage professionnel et culturel (notamment dans les nouvelles classes moyennes: enseignants, cadres du secteur public, professions sociales, etc.), mettent surtout l'accent sur l'individualité, la spécificité de chacun. Pour eux, un bon couple est moins caractérisé par la similitude ou le consensus que par la communication sur les différences, les particularismes. Chacun garde des loisirs ou des relations qui lui sont propres et d'une manière générale, n'aime guère être confondu avec son conjoint. Les porte-monnaie sont souvent distincts. Les rythmes quotidiens sont fluctuants, dépendent beaucoup des circonstances. La part de chacun dans les tâches domestiques est l'objet de négociations fréquentes et de résultat variable. Les contacts avec l'extérieur sont nombreux et jugés essentiels. Mais ils prennent surtout sens pour l'individu, plutôt que pour le couple. Dans ce cadre, l'accueil de l'enfant est souvent remis à plus tard. Certes, on le désire en général (vers les années 75-80, seuls 5% des couples genevois qui se marient ne désirent pas avoir d'enfant, est-il noté dans "Mariages au quotidien"), mais il est soumis à diverses conditions: que l'épouse puisse garder son travail professionnel, que l'on soit sûr du bon fonctionnement du couple, etc. En somme, la hiérarchie des importances va de l'individu au couple et enfin seulement à la famille, alors que l'ordre est inverse dans les couples Bastion. [p. 37]

Déjà notée en 1974-78, l'inégale distribution sociale de ces genres de fonctionnement familial perdure en 1988. L'enquête, faite à cette date, sur les stratégies éducatives de couples genevois ayant environ 15 ans de mariage relève environ 40% de couples Bastion dans les milieux modestes, alors que cette proportion s'abaisse à 12% chez les cadres à formation universitaire. Réciproquement, le style Association marque 40% de ces derniers, contre 14% des couples d'employés ou d'ouvriers. Le genre Compagnonnage, quant à lui, est assez également réparti dans tous les milieux.

C'est dire que la manière dont on "gère" son couple est assez sensible aux atouts culturels et matériels dont disposent les conjoints, et plus particulièrement à ceux que détient la femme. Plus ces atouts sont élevés, plus l'accent mis sur les droits de l'individu, sa liberté, sa spécificité, augmente. Plus, aussi, on refuse les rôles tout faits au profit d'une négociation plus ou moins conflictuelle ou désabusée. Il faut dire, en effet, que malgré les progrès de l'idéologie égalitariste en matière d'amour et de vie de famille, la participation de l'homme aux choses domestiques reste partout très faible. On relève, dans "Mariages au quotidien", qu'au tournant des années quatre-vingt, après quatre ans de mariage, seul un à deux couples sur dix, dont la femme travaille à plein temps à l'extérieur, connaît un partage plus ou moins égal des tâches ménagères. En matière de "stratégies éducatives", au seuil des années quatre-vingt-dix, l'investissement concret de la mère de famille atteint environ quatre fois celui du père.

[p. 38]

Berceau, ou bureau?

Cet accent plus fort sur l'autonomie que l'on rencontre chez les femmes universitaires et parauniversitaires, leur refus massif de l'"ancien droit" qui les subordonnait à l'autorité du mari et les confinait au ménage, alors qu'elles souhaitent aussi faire carrière, se traduisent dans la lenteur des couples parauniversitaires et universitaires à accueillir leur premier enfant. Certes, on l'a dit, la presque totalité des mariés des années 80 veulent des enfants. Il apparaît même que le nombre désiré d'enfants augmente un peu avec le statut socio-économique des couples. Mais alors qu'après quatre ans de mariage, 81% des femmes ayant une formation d'employée ou d'ouvrière ont déjà des enfants, seuls 37% des ménages dont l'épouse est parauniversitaire ou universitaire en ont. Pourquoi cet écart? C'est peut-être que l'enfant a, pour les familles genevoises de ces années, deux visages au moins. Il est d'abord une relation très privilégiée, un être que l'on forme, avec qui l'on dialogue, dans lequel on se mire. D'après les enquêtes genevoises, cette dimension relationnelle a sensiblement la même importance pour les couples de tous les milieux sociaux. Mais elle ne forme qu'un aspect d'une motivation à procréér qui fait aujourd'hui l'objet d'un certain calcul coût-bénéfice. En effet, l'enfant est aussi l'occasion d'une foule d'activités (les soins, la nourriture, la garde, la prime éducation, etc.) que l'on peut apprécier ou [p. 39] non, et qui entrent en une sorte de concurrence avec les gratifications de la vie professionnelle. Or, si la grande majorité des femmes de milieux populaires apprécient ces tâches, l'identité sociale qui leur est liée (être maîtresse de maison, être maman) et le pouvoir associé à ce rôle, seules une minorité des épouses ayant une formation longue montrent le même enthousiasme. Elles s'estiment plus libres, plus créatrices, moins soumises aux routines et aussi, plus valorisées socialement, au bureau qu'à la maison. D'ailleurs, la majeure partie d'entre elles pensent qu'il est bon pour l'enfant que la mère conserve sa profession. Mais ce n'est pas facile à réaliser et les temps partiels sont souvent un piège. D'où des hésitations entre bureau et berceau. C'est dire que les différentes facettes du désir d'enfant dans la société contemporaine — relation, action, statut — sont en quelque sorte "en phase" pour les couples de milieu populaire, alors qu'elles entrent en tension, en concurrence chez les femmes universitaires.

Trois Emile

Toujours est-il que l'enfant arrive et qu'il faut l'éduquer. Comment les couples genevois s'y prennent-ils? Quel adulte cherchent-ils à former? L'enquête relative aux stratégies éducatives des familles genevoises (1988) nous renseigne sur les idéaux et pratiques des parents d'adolescents genevois. Elle dégage trois grands styles éducatifs, inégalement répartis selon les milieux sociaux et le genre de famille. L'éducation statutaire, davantage représentée dans les milieux populaires, met surtout l'accent sur la conformité de l'enfant aux valeurs sociales, sur la discipline, sur l'ordre. Les parents emploient plus fréquemment qu'ailleurs, pour se faire écouter, les interdictions et les obligations (même s'ils utilisent aussi, bien sûr, la motivation, la persuasion). Ils ont une conception assez autoritaire de la relation avec l'enfant, qui est perçu comme peu apte à faire seul les justes choix. Le père ne participe pas beaucoup à l'éducation, si ce n'est pour donner des consignes ou des informations. D'ailleurs, de manière générale, la communication et les activités communes entre parents et enfants sont plutôt rares. Père et mère adoptent une attitude assez réticente par rapport aux influences des autres acteurs de l'éducation: on n'accorde qu'une mission assez technique à l'école, refusant qu'elle éduque à la morale ou aux valeurs politiques; on n'accueille guère les copains ou les amis de l'adolescent à la maison; on tend à ne donner à la télévision qu'un rôle de distraction. [p. 40]

Le style maternaliste, assez largement et également réparti dans les milieux sociaux, met aussi beaucoup d'accent sur la conformité de l'enfant aux normes sociales, ainsi que sur les vertus d'ordre et d'obéissance. Mais ici, la communication avec l'adolescent est fréquente et intime. Les parents, d'ailleurs, se livrent autant qu'ils écoutent. Les activités communes entre la mère et l'enfant sont nombreuses et diverses. Si l'on manie facilement les interdictions et les obligations, l'autorité est cependant moins rêche que dans le cas précédent. Les parents sont enfin moins hostiles aux influences externes, tout en demeurant cependant assez réservés face aux copains.

Quant à l'éducation contractualiste, comparativement plus fréquente dans les milieux de cadres, elle met d'abord l'accent sur l'autonomie de l'enfant. Il s'agit pour lui d'apprendre assez vite à gérer lui-même ses relations, ses croyances, ses objectifs. L'obéissance, la discipline, ne viennent qu'au second rang, accompagnées de valeurs de sensibilité, d'esthétique. Les parents tentent de faire passer leur message en manipulant beaucoup la "relation" plutôt que les seules contraintes. C'est dire que l'exercice de l'autorité passe souvent par la négociation, l'adulte étant davantage perçu comme quelqu'un qui dispose d'informations utiles plutôt que comme une personne qui choisit mieux que l'enfant. L'ouverture aux autres agents d'éducation est considérable: l'école doit avoir un rôle d'éducation sociale, esthétique et morale autant que d'apprentissage technique; la télévision apparaît comme une source importante d'information et de formation pour peu que l'on sache commenter les émissions avec l'enfant; les amis de l'adolescent(e) sont accueillis à la maison. Les activités communes avec l'enfant sont cependant un peu moins fréquentes que dans le cas précédent. Par contre, le père participe davantage à l'éducation.

Il est utile de préciser un peu plus la manière dont ces différents Emile se répartissent dans la population genevoise. On trouve, nous dit l'ouvrage sur "Les stratégies éducatives", 46% de cas d'éducation statutaire parmi les familles d'ouvriers et d'employés, contre 10% chez les cadres à formation universitaire. Réciproquement, le style contractualiste marque 65% de ces derniers, contre 21 % des premiers. Notons en passant que des tendances semblables s'observent aux Etats-Unis: Genève ne fait pas exception.

Cependant, si le milieu social marque les stratégies éducatives des parents en cette fin de siècle, le genre de relations familiales joue un rôle tout aussi fort dans la détermination des attitudes pédagogiques. C'est ainsi qu'à milieu social contrôlé, le style statutaire est sensiblement plus fréquent parmi les familles Bastion que parmi les familles Association. [p. 41] La réciproque est vraie pour le style contractualiste. C'est dire qu'une certaine évolution des relations familiales vers davantage d'"association" a pour répercussion un accent plus net sur la négociation, tant dans le couple qu'entre les générations.

"Mon père en m'embrassant..."

Pourtant, ces distinctions, si importantes soient-elles, ne doivent pas nous conduire à opposer systématiquement les milieux et à parler de "familles de classe". En fait, il s'agit de variations autour d'un idéal qui fait de l'autonomie et de l'épanouissement de l'enfant le but général de l'éducation. C'est d'ailleurs là que surgissent certains paradoxes. En effet, les parents de 1990 voient cet épanouissement de leur enfant avant tout fondé sur la bonne intégration professionnelle. En cela, ils ne diffèrent guère de leurs prédécesseurs. C'est pourquoi ils vouent l'essentiel de l'attention quotidienne accordée à leur enfant aux notes scolaires, à la bonne exécution des devoirs à domicile, aux heures de rentrée. Par ailleurs, bien qu'ils soient persuadés des vertus pédagogiques [p. 42] de la motivation (expliquer, faire comprendre), ils emploient très volontiers les interdictions ou les obligations pour se faire obéir. On n'est donc pas du tout en face de valeurs "post-modernes" qui ne laisseraient droit de cité qu'à la sensibilité, à l'hédonisme, à l'expression du moi profond. C'est bien l'éthos du travail qui l'emporte encore, avec toutefois cette variante importante qu'il ne constitue plus une valeur en soi, mais se donne le bonheur pour fin. Et un bonheur très individualiste. En effet, les valeurs éducatives ne sont guère civiques: rares sont les parents qui s'emploient activement à intégrer leur enfant à une communauté religieuse; ils insistent peu sur le patriotisme helvétique ou sur l'attachement au canton; ils sont même une minorité à mettre un net accent sur les relations avec la parentèle; enfin, seuls 2-3% d'entre eux insistent dans leur éducation sur la nécessité de l'engagement social, sur la solidarité entre les nations. C'est dire qu'ils visent à former davantage un "cosmopolite efficace" qu'un citoyen genevois: dans la Genève de 1992, le père qui, embrassant son fils, lui dit "aime ton pays" se fait rare.

Un dernier paradoxe concerne l'éducation sexuelle. Si la plupart des familles observées dans l'enquête sur les stratégies éducatives tentent une certaine éducation sexuelle de leur enfant (en ce sens, les parents sont modernes), la norme est cependant d'"attendre que l'enfant en exprime lui-même le besoin", alors que dans tous les autres champs éducatifs on tend plutôt à éveiller son intérêt, quitte à le forcer un peu... Par ailleurs, si l'on parle très souvent des accidents de la sexualité (comment se protéger du Sida, comment éviter les agressions sexuelles, comment écarter une grossesse indésirée, etc.), il est assez rare que l'on ose évoquer le plaisir: les techniques amoureuses, les plaisirs solitaires, les aspects variables de l'orgasme, etc., forment un thème qui demeure tabou. En cela, la tradition l'emporte encore.

Genevois, Genevoise

Du point de vue éducatif, dans la Genève de 1990, le sort des filles n'est guère différent de celui des garçons. Les parents n'éduquent pas les uns plus sévèrement que les autres, les projets professionnels sont de même niveau (bien qu'ils ne comprennent pas les mêmes secteurs) pour les filles et les garçons, le degré de communication entre parents et enfants est grosso modo semblable. Par contre, l'importance du "droit d'aînesse", bien qu'ignorée en général, est assez nette. C'est ainsi que 56% des aînés sont destinés (et se destinent [p. 43: image / p. 44] eux-mêmes, à 13-14 ans) à des études de niveau universitaire, alors que cette proportion tombe à 26% environ pour les cadets. De surcroît, les aînés sont à la fois plus contrôlés (dans leurs faits et gestes quotidiens), soumis à davantage de discipline et plus entourés (plus d'activités communes, communication plus intense, etc.) que les cadets, abandonnés plus facilement à leur sort ou à la diligence des aînés. Enfin, les différences de projets professionnels pour les enfants se ressentent encore beaucoup, malgré l'évidente démocratisation des études, de la position sociale des parents: 41 % des enfants de milieux populaires (ouvriers, employés) sont destinés à des études longues (parauniversitaires et universitaires), contre 81% des rejetons de milieux aisés (cadres universitaires et professions libérales).

Du cinq pièces au studio

Malgré les enfants, malgré le mariage à l'essai, on divorce beaucoup. Une séparation pour deux mariages conclus environ (43,5% en 1981). Qui sont ces divorcés? A vrai dire, leur portrait ne diffère guère de celui de la population en général. Certes, diverses formes de "carences" très avérées jouent encore un rôle dans l'insuccès des couples. Le relevé, fait en 1984, des divorces intervenus dans les mariages conclus en 1974 nous montre, par exemple, que les manoeuvres ont un taux de divorce 2-3 fois supérieur au reste de la population. [p. 45]

Mais dans le très large spectre qui va des ouvriers qualifiés aux cadres supérieurs, la relation entre milieu social et taux de divorce est très faible. Cette même étude fait apparaître que les mariages trop tôt conclus (avant l'âge de vingt ans, alors que l'épouse a ou attend un enfant) se terminent bien plus souvent que les autres par un divorce. Mais à part ces cas relativement rares, l'âge au mariage n'a guère d'incidence sur le divorce. Les mêmes données nous disent que lorsque le milieu d'enfance a été très perturbé, le mariage des enfants s'en ressent: ils divorcent davantage. Mais attention: ce n'est pas le divorce des parents qui est le bon prédicteur (les enfants de divorcés ne divorcent pas sensiblement plus que les autres), mais bien le jugement de l'enfant devenu grand sur la qualité de la vie de famille dans son enfance. Encore faut-il que cette qualité soit très médiocre pour que le couple de l'enfant s'en ressente.

C'est dire que le divorce des années 80-90 n'est guère, sauf dans les situations extrêmes que l'on vient d'évoquer, explicable par des pathologies individuelles ou sociales. C'est un comportement devenu "normal". Non que les couples se marient en ayant déjà l'intention de divorcer. Mais ils se refusent dorénavant à sacrifier leur bonheur, au nom du "bien des enfants", de Dieu ou de la Famille, à une relation jugée insatisfaisante. Ils partent donc, passent provisoirement du cinq pièces au studio, mais souvent pour retrouver bientôt, avec un nouveau partenaire, cet espoir d'amour qui les anime. Manière comme une autre de sacrifier à une coutume que d'aucuns ont baptisée du joli nom de "polygamie en chaîne".

La parenté: entre lignage et séduction

La fréquence des divorces s'accompagne d'une augmentation des familles monoparentales et "recomposées": un peu plus de 50% des divorcés concluent un deuxième mariage et il est courant de vivre avec un compagnon. Or, on sait pour Genève, par les travaux de Cardia-Vonèche ou les nôtres, que certains liens demeurent entre les familles aujourd'hui défaites et que d'autres se reconstruisent, sur la base de l'affinité et de la proximité, avec les nouveaux-venus du paysage familial. Des parentés "à temps partiel" se nouent: tel beau-père sera le confident de l'enfant, alors que le père biologique gardera son pouvoir d'influence sur les choix professionnels de son fils; telle femme divorcée continuera ses visites à sa belle-mère âgée dans le même temps qu'elle refusera tout contact avec son ex-mari; le demi-frère adolescent pilote, le [p. 46] dimanche, les premiers jeux de l'enfant du second lit. C'est dire que la vie de famille, pour de nombreux Genevois, se comprend aussi bien à travers l'idée de "réseau familial", avec l'individu pour centre, qu'à travers celle de famille nucléaire.

Mais si l'affinité, plus que la loi ou le sang, est le principe fondateur de ces réseaux, il en va de même pour les relations de parenté dans les familles "traditionnelles". En effet, les conjoints et leurs enfants ne puisent que très sélectivement dans le réservoir considérable de frères, soeurs, cousins, oncles et grands-parents que l'allongement de l'espérance de vie leur permet en principe de connaître. On ne fréquente régulièrement qu'un sur trois ou quatre de ces proches parents et on ne se fait aider, au besoin, que par deux ou trois personnes. Le reste de la parenté demeure à l'écart, tant de l'intérêt que des visites ou du soutien des membres de la famille nucléaire. Celle-ci se construit un petit groupe de parents — 6-8 pour les contacts, 2-3 pour l'entraide — et s'en tient là, quelle que soit la taille de la parentèle. C'est dire que le seul statut d'oncle ou de grand-parent ne suffit plus à déclencher des marques de solidarité ou de "savoir-vivre". Il convient que l'attrait, la séduction, s'y ajoutent. Finies les visites du dimanche?

L'animal dit "familier", parce qu'il fait partie de la famille, est désigné par les anthropologues comme un substitut d'enfant: substitut non pas démographique, puisque c'est dans les familles de plus de deux enfants que l'on trouve le plus d'animaux familiers, mais pédagogique. On invoque, en effet, souvent l'utilité éducative de l'animal familier, qui responsabilise les enfants et leur apprend le partage. Les privilèges dont jouissent ces animaux familiers, assimilés à l'homme, contrastent avec le traitement réservé aux animaux utilitaires, élevés loin du regard de l'homme urbanisé, qui arrivent sur sa table sous une forme méconnaissable. A Genève, on évalue à 19.000 le nombre des chiens et à 10.000 le nombre de chats, auxquels il faut ajouter les hamster, lapins, et animaux exotiques les plus divers.

[p. 48]

Pour conclure

En vingt-cinq ans, la famille genevoise, comme celle des autres régions développées, a achevé un long mouvement de "privatisation": les conjoints entendent définir seuls les modalités de formation, d'organisation et de dissolution de leur union, sans être contraints par la Loi ou le Sang. L'Institution, civile ou religieuse, n'intervient qu'"à la demande": mariages à la carte, où l'Eglise, la Robe blanche, l'Officier d'Etat civil sont davantage requis pour la couleur locale ou la photo souvenir que pour affirmer l'appartenance à une foi ou une communauté. Mais il ne faudrait pas confondre cette privatisation des mentalités avec l'invention de la liberté. En effet, ce quart de siècle est aussi celui où fleurissent les multiples professionnels de la relation: conseillers conjugaux, thérapeutes de familles, psychiatres, sexologues, assistants sociaux, etc. Comme si la loi écartée ne cédait son empire qu'à une quête angoissée de la normalité, dont seuls ces nouveaux mages auraient la clé.

J. K.

haut

[p. 48]

Bref aperçu des familles genevoises dans le passé

L'histoire de la population genevoise au cours des cinq derniers siècles, considérée sous l'angle de la famille, a fait l'objet de deux ouvrages fondamentaux: Louis Henry (Anciennes familles genevoises — Etude démographique: XVIe — XXe siècle) a mis au point une méthode d'approche des phénomènes démographiques du passé fondée sur un échantillon limité: les généalogies de familles patriciennes élaborées par Albert Choisy; elles ne sont pas représentatives de la population genevoise dans son ensemble, mais constituent un matériau commode et de qualité pour mettre au point et tester une méthode scientifique de recherche démographique.

Poursuivant dans cette voie, Alfred Perrenoud (La population genevoise du XVIe au début du XIXe siècle) a étendu la recherche à toute la population, en se fondant sur les registres paroissiaux.

Pour commencer, quelques réflexions s'imposent: les progrès de la médecine et de l'hygiène ont eu pour effet la disparition presque totale de la mortalité infantile et un allongement de la vie humaine. Il n'est plus nécessaire de mettre au monde une kyrielle d'enfants pour assurer la survie de la famille et la lassitude intervient parfois comme un facteur de destruction de la vie conjugale.

La population genevoise se distingue nettement, par son caractère urbain, de celle des communautés rurales où le "capital-enfants" joue un rôle essentiel. Dans une ville, en revanche, on aura tendance à limiter le nombre d'enfants pour des raisons économiques: les ménages modestes calculent le nombre de bouches à nourrir et les familles aisées cherchent à éviter une dispersion de leur fortune entre un trop grand nombre d'héritiers.

Autre phénomène qui exerce une influence sur la vie familiale: l'entassement de la population dans une ville comprimée dans ses fortifications: on comptait, à Saint-Gervais, 193 habitants par hectare en 1650, 431 en 1720 et même 692 en 1780. "La moitié de la population, écrit A. Perrenoud, vit à l'étroit avec plus de 1,5 personne par pièce". A titre de comparaison, la ville de Genève comptait, en 1990, 108 habitants par hectare et 0,59 personne par pièce, en moyenne.

Quant à l'élévation récente et brutale du niveau de vie, elle a eu bien évidemment, sur la vie familiale, des répercussions profondes, dont il est fait état dans d'autres chapitres de ce volume.

L'étude de Louis Henry aborde l'ensemble des phénomènes démographiques observés sur l'échantillon choisi. On en retiendra deux.

La mortalité tout d'abord: l'espérance de vie est estimée à 32 ans pendant le XVIe et le XVIIe siècles, 42 ans par la suite, pour atteindre à la fin du XIXe siècle 59 ans pour les hommes et 66 ans pour les femmes (aujourd'hui respectivement 72 et 80 ans). Cet allongement est en rapport direct avec la baisse de la mortalité infantile qui atteignait 20 à 25 pour cent des enfants aux XVIe et XVIIe siècles, pour diminuer régulièrement à partir du XVIIIe siècle. (En 1990, on a compté à Genève 32 enfants décédés avant un an sur un total de naissances de 4.359, soit 0,734 pour mille.)

La fécondité dépend très directement de l'âge de la femme au moment du mariage. Ainsi, "pour l'ensemble des générations nées [p. 50] avant 1650, le nombre moyen [d'enfants] est de l'ordre de 9,5, 7,5 et 5 pour les femmes mariées respectivement avant 20 ans, à 20-24 ans et à 25-29 ans", tandis que pour les générations nées à partir de 1700, "ce sont les familles moyennes de 3,5 enfants qu'on rencontre le plus souvent". L. Henry ne dit pas s'il a inclus dans ses calculs les enfants morts en bas âge (jusqu'à 10 ans) ou avant la majorité (20 ans).

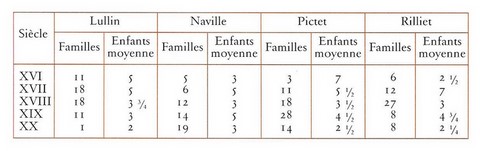

Limitant davantage encore l'échantillon, on a relevé dans l'ouvrage d'A. Choisy les données concernant quatre familles existantes ou récemment éteintes, en éliminant les enfants morts avant 10 ans:

Alfred Perrenoud aboutit, pour l'ensemble de la population résidente, à des résultats assez différents qui s'expliquent par la situation privilégiée des familles prises pour échantillon par Henry et par nous. Il fait un sort à certains mythes: celui de la famille nombreuse "aux fortes solidarités entre générations et parentèles, que l'on voudrait caractéristique de la civilisation préindustrielle". En fait, on ne compte en moyenne qu'un enfant et demi par ménage. Ceux-ci se composent le plus souvent de trois personnes, parfois quatre ou cinq, rarement plus: en 1720-1721, 45 pour cent des ménages comptent entre une et trois personnes, 37 pour cent quatre, cinq ou six personnes et 18 pour cent plus de six personnes.

A. Perrenoud écrit, pour les mêmes années: "Le ménage-type est composé d'un noyau conjugal (3,2 personnes), de domestiques et d'ouvriers (o,6), de locataires (0,4) et de parents (o,2). Sur cent familles conjugales, soixante-dix-huit ont des enfants (en moyenne 2,4)". Quant à l'Annuaire statistique du canton de Genève, il indique le nombre de personnes par ménage en 1860 (4,5) et en 1980 (2,2). La baisse est assez régulière (5 à 7 pour cent par décennie), sauf de 1970 à 1980 où elle a été de 15 pour cent.

Un autre mythe est effacé par A. Perrenoud: celui de la cohabitation des générations: en 1720, 34 pour cent des ménages sont composés d'une seule génération, 61,4 pour cent de deux générations et 4,6 pour cent de trois.

Le mariage, on s'en doute, est un état à la fois généralisé et durable. Le célibat n'atteint qu'une faible proportion de la population et le divorce est pratiquement inexistant jusqu'en 1792. Ensuite et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 septembre 1874, il est pratiquement limité aux cas de sévices, d'injures graves et d'adultère de la femme. Le concubinage est sévèrement jugé, les filles-mères sont montrées du doigt et, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le père règne habituellement sur sa famille en maître absolu.

J. de S.

haut

[p. 51]

Mobilité professionnelle et sociale à Genève pendant la seconde moitié du XXe siècle

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le paysage économique et social de Genève, comme celui de la plupart des autres villes d'Europe occidentale, grâce à un développement sans précédent, s'est énormément transformé. Le secteur économique tertiaire s'est développé très rapidement. Parallèlement, la population du Canton a beaucoup augmenté, caractérisée par un grand afflux de travailleurs venus de l'extérieur. Cette mobilité spatiale a grandement favorisé la mobilité professionnelle et sociale des individus installés de longue date dans le Canton. Pendant la même époque, le pouvoir d'achat des habitants de Genève s'est considérablement amélioré, faisant du canton une des régions les plus favorisées de Suisse, pays lui-même parmi les plus favorisés du monde.

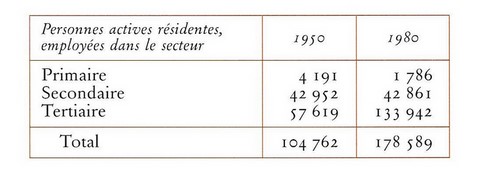

Mobilité structurelle et évolution de la population

Tertiarisation des activités économiques La proportion de la population résidente active employée dans le secteur tertiaire a, dès les années cinquante, augmenté régulièrement pour atteindre 75% en 1980, alors qu'elle était restée relativement stable du début du siècle à 1955, oscillant entre 48% en 1900 et 51% en 1955. Parallèlement, pendant la même période, la proportion de la population travaillant dans le secteur secondaire a passé de 44% en 1955 à 24% en 1980. Le secteur primaire, l'agriculture, n'a toujours employé qu'un faible pourcentage de la population active, 10% en 1900, 5% en 1955, 1% en 1980.

A cette tertiarisation très nette de la population active est venue s'ajouter une forte augmentation de la population du canton de Genève, essentiellement grâce à l'arrivée massive de travailleurs de l'extérieur.

[p. 52]

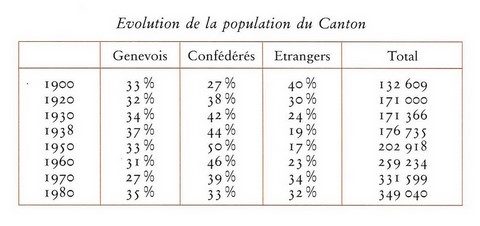

Population résidente du canton de Genève selon la nationalité d'origine, de 1900 à 1980

Pendant la première moitié du XXe siècle, l'importance relative de la population étrangère à Genève a fortement baissé, principalement entre les deux Guerres mondiales. Ces étrangers ont été remplacés par des travailleurs confédérés venus souvent des cantons catholiques agricoles, tels que le Valais et Fribourg. Issus de familles paysannes nombreuses, au sein desquelles un petit domaine familial ne pouvait guère faire vivre qu'un ménage et ne pouvait donc être divisé entre plusieurs descendants, ces hommes étaient poussés, souvent très jeunes et sans qualification particulière, vers la ville pour y chercher de quoi survivre, de quoi se nourrir. Ils ont occupé dans la plupart des cas, dans un premier temps, des emplois d'ouvriers dans l'agriculture ou l'industrie, ou sont venus grossir les rangs des nombreux chômeurs que comptait Genève à cette époque, trouvant dans la ville des structures d'accueil et d'entraide mieux organisées que dans leur canton d'origine.

Dès 1950, la proportion des étrangers a de nouveau augmenté considérablement. Cette évolution, pendant une période où la population du Canton a elle-même augmenté de 72%, s'est traduite par un triplement du nombre des étrangers à Genève, alors que la population suisse n'était multipliée que par 1,5.

En 1980, 63% des hommes étrangers domiciliés à Genève étaient salariés manuels, alors que ce pourcentage n'était que de 28% chez les hommes suisses. Chez les femmes, ces pourcentages étaient respectivement de 52% et 19%.

Evolution de l'emploi

Ces deux tendances, mobilité structurelle et gonflement de la population suisse et étrangère, se sont traduites, en termes de postes de travail pour la population résidente dans le Canton, par une grande stabilité des emplois du secteur secondaire et par une augmentation considérable des postes dans le secteur tertiaire:

La tendance à la tertiarisation est encore plus accentuée lorsque l'on considère non plus la population active résidente du canton, mais les emplois, y compris ceux qui étaient [p. 53: image / p. 54] occupés par des travailleurs qui habitaient le canton de Vaud (8.327 en 1980) ou surtout par les frontaliers domiciliés en France voisine (28.935 en 1980). L'évolution de l'emploi a été beaucoup plus rapide (109.200 emplois en 1955, 228.200 en 1980) que celle de la population active résidente.

Pour les individus établis à Genève, ces grandes évolutions se sont traduites par d'importants mouvements de mobilité professionnelle entre les générations et en cours de carrière, dont la plupart se sont inscrits dans le mouvement de tertiarisation générale et ont exprimé une très grande promotion.

Mobilité professionnelle et économique de la population suisse résidant à Genève

L'immobilité des structures économiques de la première partie du XXe siècle et des années qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale s'est déjà traduite, au sein de la population résidente, par une certaine déprolétarisation due à l'augmentation de la population et à l'arrivée de travailleurs de l'extérieur. Ce n'est cependant qu'à partir de la période suivante que le paysage social du canton s'est réellement modifié.

La mobilité d'une population née au début du siècle

Une enquête genevoise, menée à l'Université de Genève par le Professeur Roger Girod, a suivi pendant cette période la génération scolaire des individus suisses nés en 1942-43, fréquentant une école genevoise au début de l'observation et la population constituée par leurs parents. Elle a permis d'observer l'intégration sur le marché du travail, les trajectoires professionnelles et économiques (revenus), la mobilité sociale et de style de vie d'une population qui a traversé cette période si riche en événements et en changements, celle qui va de 1950 à 1980 et que Jean Fourastié, après s'être penché sur la France de la même époque, a désignée comme "Les Trente Glorieuses".

Les pères de cette population, nés en moyenne en 1911, sont entrés sur le marché du travail entre les deux Guerres mondiales, dans un contexte historique extrêmement difficile, marqué par la crise économique des années trente, par l'absence de sécurité sociale et par le chômage. La situation précaire des hommes de cette génération, surtout lorsqu'ils étaient issus de milieux modestes, leur avait laissé peu d'autonomie de choix et d'orientation professionnelle. Un grand nombre d'entre eux n'avaient pas pu acquérir de formation, commençant à travailler très jeunes. [p. 55: image / p. 56]

Beaucoup avaient dû renoncer à leurs goûts, à leurs ambitions, pour accepter un emploi en dessous de leurs qualifications, souvent très mal rémunéré, ou même accepter n'importe quel travail pour pouvoir manger. Tout naturellement, dans une telle période, ce sont les professions de l'administration qui ont attiré beaucoup de travailleurs qui ont préféré renoncer à d'autres projets ou abandonner une formation en cours, une profession pour laquelle ils étaient qualifiés, afin d'entrer aux CFF, aux PTT, aux douanes, à la CGTE. Dans l'administration, les places étaient rares et la concurrence vive. Il fallait souvent attendre pour pouvoir y entrer ou se contenter d'y travailler comme auxiliaire.

A la sortie de la guerre, en 1950, c'est-à-dire à peu près au milieu de sa carrière (âge moyen: 39 ans), la population observée par l'enquête comptait 21% de manoeuvres ou ouvriers semi-qualifiés, 25% d'ouvriers qualifiés, 22% d'employés, 21% de petits indépendants et seulement 11% de cadres moyens et supérieurs, dirigeants ou professions libérales. A partir de cette date, elle a connu, en fin de carrière, c'est-à-dire beaucoup plus tard dans la vie professionnelle que les générations plus jeunes, une mobilité intra-carrière de même tendance que ces dernières, caractérisée par une tertiarisation et une promotion rapide. 32% des manoeuvres de 1950 ont pu acquérir une formation et finir leur carrière comme ouvriers ou employés qualifiés ou comme indépendants. 15% des ouvriers qualifiés sont devenus cadres ou dirigeants, ou se sont mis à leur compte; ce fut le cas de 38% des employés.

La mobilité pendant les années de haute conjoncture

Les individus nés en 1942-43, qui ont été formés au début des années soixante, ont connu des conditions de formation beaucoup plus favorables que celles des générations d'avant-guerre. Même s'ils n'ont pas encore été touchés par les bienfaits de la démocratisation des études, pour eux, la conjoncture économique n'a plus joué le rôle contraignant qu'elle avait eu pour les générations précédentes, leur laissant, ou laissant à leurs parents, dans certaines limites, le choix de leur orientation professionnelle. Cette dernière est cependant restée liée, de manière assez étroite, au milieu socio-professionnel d'origine, parce que les études étaient payantes et parce que la rigidité de la société et des mentalités de chaque milieu social de cette époque était un obstacle à la réalisation de projets qui sortaient des habitudes. Ces individus sont le plus souvent entrés sur le marché du travail sans formation (18%) ou avec un certificat d'apprentissage (39%) [p. 57] et illustrent bien, par leur mobilité intra-carrière qui a suivi, les chances immenses qui ont été offertes sur le plan professionnel aux travailleurs, surtout aux plus jeunes d'entre eux, pendant la deuxième partie du XXe siècle jusque vers la fin des années quatre-vingt. Le chômage avait disparu, la pénurie d'emplois avait fait place à la pénurie de personnel. Les possibilités d'ascension professionnelle étaient considérables, principalement à cause de l'arrivée massive des travailleurs étrangers, déjà évoquée. En 1980, une étude approfondie sur 100 hommes pris au hasard dans cette population de base a montré qu'il n'y avait presque plus de manoeuvres ou d'ouvriers non qualifiés parmi eux, qu'une bonne partie des individus formés dans le secteur secondaire avaient passé en cours de carrière dans le secteur tertiaire et que tous les individus formés dans le secteur tertiaire y travaillaient toujours, 75% d'entre eux ayant connu une importante promotion professionnelle.

L'évolution des revenus est une autre mesure fort intéressante de la mobilité sociale dans la mesure où elle ne recouvre pas la mobilité socio-professionnelle, n'entretenant avec elle que des liens assez flous, mais reflète l'évolution des pouvoirs d'achat des individus.

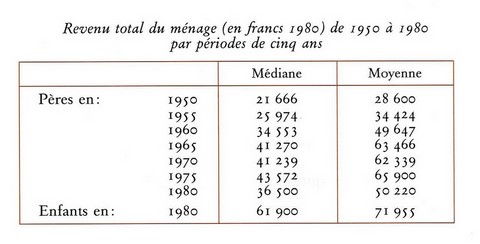

Evolution des revenus

Les données qui suivent sont issues de la même enquête sur deux générations. Elles permettent, portant sur les revenus des parents à sept étapes de leur carrière, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975 et 1980, et sur les revenus de leurs enfants en 1980, de dissocier les incidences de l'avancement en âge (amélioration personnelle du revenu due à la promotion professionnelle) et celles du grand développement économique et social des années 1950-1980 (mobilité structurelle). Tous les revenus sont convertis en francs 1980 afin [p. 58] d'exprimer réellement le pouvoir d'achat et de permettre des comparaisons entre époques. Les pères étant dans cette enquête, par définition, mariés, seuls les descendants mariés en 1980 ont été retenus, car sinon la comparaison entre le pouvoir d'achat des ménages aux différentes époques aurait été faussée. Le revenu médian total des ménages des pères a atteint son point culminant en 1975, après avoir presque doublé entre 1950 et 1965. Entre 1975 et 1980, l'effet de la retraite s'est fait sentir très fortement. En 1980, la médiane des revenus moins impôts cantonaux et communaux de cette population âgée en moyenne d'une septantaine d'années était de 33.400 francs par an, soit 2.783 francs par mois. Cette somme, qui peut paraître modeste par rapport aux normes d'existence de 1980, est cependant supérieure aux revenus de ces ménages en 1950, alors que leurs membres étaient dans la force de l'âge. Elle est très élevée par rapport aux revenus dont avaient dû se contenter ou à l'indigence qu'avaient connue les individus des générations antérieures, arrivées à l'âge de la retraite avant 1947, date de la création de l'AVS.

La comparaison entre les revenus des pères, principalement en 1950, et ceux des fils en 1980 est une bonne mesure des effets du développement économique.

Mobilité inter-générationnelle, mobilité structurelle et revenus

Les fils étaient âgés, en 1980, de 37-38 ans. Ils avaient dépassé le stade des débuts dans la vie active et se trouvaient approximativement dans les mêmes phases du cycle de l'existence que leurs parents en 1950. La comparaison de leurs revenus en 1980 (61.900 francs) et de ceux de leurs parents en 1950 (21.666 francs) exprime donc uniquement les effets de la mobilité structurelle, du développement économique des "Trente Glorieuses". A tout billet de 100 francs que leurs parents avaient dans leur tiroir quand ils étaient âgés, en moyenne, d'une quarantaine d'années, le système économique a réussi a ajouter, en francs constants, c'est-à-dire en pouvoir d'achat, pour leurs enfants arrivés à peu près au même âge, deux autres billets de 100 francs. Ces énormes différences sont dues au fait que les fils n'exercent plus les mêmes professions que leurs parents, travaillant avant tout dans le secteur tertiaire, avec de meilleures qualifications et une meilleure promotion professionnelle, et au fait qu'une même profession, quel que soit le secteur, était approximativement deux fois mieux rémunérée en 1980 qu'elle ne l'était en 1950.

[p. 59]

Mobilité socio-professionnelle et styles de vie

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les habitants de Genève ont ainsi vu leur pouvoir d'achat, leurs conditions de vie domestique et professionnelle se transformer complètement. Devant ces changements, ils se sont peu à peu adaptés, modifiant, au cours de leur existence et surtout d'une génération à l'autre, leur mode de vie, leurs habitudes, leurs attitudes. Cette évolution est perceptible dans différents secteurs, dont on retiendra les principaux.

Augmentation de la consommation d'éducation

Rappelons, pour commencer, que l'éducation secondaire et supérieure, dans le sillage de la démocratisation des études, a cessé d'être réservée à une élite pour s'ouvrir à tous les milieux sociaux. De nouveaux collèges ont été implantés dans plusieurs quartiers de la ville et les taux d'étudiants dans les années soixante-dix et quatre-vingt ont explosé. A titre d'exemple, on mentionnera qu'entre 1960 et 1985, le nombre des collégiens de Genève a passé de 1.677 à 4.923 (+194%), celui des élèves de l'école de commerce de 444 à 2.069 (+366%), celui des étudiants de l'Université de 3.302 à 11.020 (+234%). Le Collège de Genève a décerné, en 1984, 1.032 diplômes de maturité, alors qu'il n'en avait décerné que 441 en 1971. Ce phénomène a eu essentiellement deux conséquences.

D'une part, par un effet pervers en spirale, l'augmentation du nombre des diplômés face à une situation économique beaucoup moins élastique a entraîné une dévaluation des diplômes et paradoxalement une demande d'éducation toujours plus grande dans les collèges, à l'école de commerce et à l'Université. D'autre part, cette démocratisation de l'enseignement s'est traduite, entre les générations, par de grands brassages sociaux qui sont venus s'ajouter à ceux produits chez les individus déjà formés par les mouvements de mobilité en cours de vie professionnelle.

Atténuation des clivages sociaux

L'élévation générale du niveau de vie de toute la population, l'augmentation du pouvoir d'achat, la possibilité d'acquérir toutes sortes de biens jusqu'ici inaccessibles à la plupart, ont eu des effets non négligeables du point de vue sociologique. Chacun a développé peu à peu le sentiment qu'il avait accès à tout ou presque. Les HLM étaient presque [p. 60] aussi bien équipées que les immeubles de classe moyenne ou supérieure. Les voyages, qui avaient toujours semblé réservés à une élite financière, devenaient accessibles à toutes les bourses ou presque, et il n'était plus rare de voir des retraités, qui jusqu'ici n'étaient jamais sortis de Suisse, partir en vacances aux Seychelles, à Bangkok ou à la Martinique. De même, les loisirs, la pratique des sports devenaient de moins en moins liés à la position sociale ou financière des individus.

Lié à l'évolution des caractéristiques extérieures des classes sociales, à la mobilité importante entre les générations, s'est développé peu à peu, à Genève, le sentiment que le clivage entre ces classes diminuait, que les distinctions entre elles devenaient beaucoup plus floues. L'image de certains quartiers de la ville, qui se distinguaient nettement par l'appartenance sociale des gens qui y habitaient, s'est transformée au profit d'un plus grand mélange. Le cercle des individus s'est ouvert à un recrutement plus large, chacun choisissant ses amis non plus seulement dans son propre milieu, mais un peu dans tous les milieux, côtoyés au gré des mouvements de mobilité professionnelle, en cours de carrière, ou par la fréquentation importante, mentionnée plus haut, de clubs de sport, de loisirs jusque-là réservés à une élite.

Evolution de l'identification sociale

Les mouvements professionnels, liés à l'atténuation des clivages sociaux, se sont aussi souvent traduits, surtout au sein des générations les plus jeunes, par des changements d'appartenance, d'identification ou par la perte d'une identification sociale quelconque.