Le souverain

Pierre Dufresne / Françoise Hirsch / Alain Marti / Pierre Pittard

Eliane Riat-Lavarino / Catherine Santschi / Jean de Senarclens / Walter Zurbuchen

Les monarchies

[p. 78]

L'autorité, une force venue d'en haut

Le régime démocratique exemplaire instauré à Genève par la constitution cantonale de 1847 a établi solidement, depuis bientôt un siècle et demi, la notion de souveraineté populaire. Personne ne semble mettre en question le principe selon lequel le pouvoir émane du peuple, ou plus exactement de l'ensemble des citoyens.

Toutefois, Genève a connu des régimes monarchiques et aristocratiques. L'idée fondamentale de ces régimes est que tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu, qui désigne pour l'exercer un monarque (empereur ou roi), une membre d'une famille élue (régime dynastique), ou de plusieurs familles (régime aristocratique).

[p. 79]

Le pouvoir impérial

On ne sait comment la Genève gauloise était gouvernée. C'est à l'époque romaine qu'apparaissent les premiers documents écrits sur le mode de gouvernement. Dans la Genève de l'Empire, le souverain est l'empereur de Rome, qui désigne pour exercer le pouvoir sur place un certain nombre de fonctionnaires, qui peuvent être issus de familles locales.

Même après l'établissement du royaume burgonde, puis de la monarchie franque, l'empereur continue d'être considéré comme la véritable source de l'autorité. Bien que les rois barbares aient eu une activité législative, qui suppose une autorité incontestée, ils n'en ont pas moins été fascinés par le souvenir de l'Empire, soit qu'ils allassent jusqu'à Constantinople pour obtenir de l'empereur une délégation de pouvoir ou une simple reconnaissance, soit qu'ils cherchassent à se faire eux-mêmes couronner empereurs: c'est ainsi qu'à Noël de l'an 800, Charlemagne, issu de la famille franque des Pippinides, se fait couronner par le pape et proclamer empereur des Romains et auguste. Ses descendants ne conserveront la couronne impériale que jusqu'en 888. En cette année, qui voit la mort de Charles le Gros, le dernier Carolingien qui ait réussi à tenir sous son autorité l'ensemble de l'Empire d'Occident, les forces centrifuges qui travaillent l'Empire prennent le dessus.

Le royaume de Bourgogne

Des royaumes régionaux se forment. Genève et son diocèse se trouvent compris dans le royaume de Bourgogne dont les chefs sont d'anciens fonctionnaires de l'Empire: Rodolphe Ier, couronné roi à Saint-Maurice-d'Agaune en 888, est issu de la famille bavaroise des Welf, alliée aux Carolingiens. A la suite de son père le comte Conrad, il a été comte en Bourgogne jusqu'à son couronnement.

Mais les aventures italiennes ou la faiblesse de ses descendants, qui favorisent l'éclosion de dynasties locales et de nouvelles forces centrifuges, placent peu à peu le royaume de Bourgogne dans la dépendance du Saint Empire romain germanique, qui s'est constitué par le couronnement du roi saxon Otton Ier à Rome en 962. Aussi, lorsque le dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III, dit le Fainéant, mourra sans enfant en 1032, les insignes de la royauté seront transmis à l'empereur Conrad II, le Salique.

[p. 80]

La lutte pour le pouvoir

Désormais, le problème de la souveraineté ne se posera plus pendant cinq siècles: le souverain de Genève est l'empereur. Mais il est si lointain qu'il n'exerce pas la réalité du pouvoir. Le pouvoir est aux mains de l'évêque de Genève, mais des seigneurs de la région, les comtes de Genève, plus tard les comtes, puis ducs de Savoie, le lui disputent âprement.

A la faveur de ces luttes et des procès ou des jugements auxquels elles donnent lieu, on peut déterminer en quoi consiste le pouvoir dans une ville comme celle de Genève au Moyen Age. Le premier de ces documents est l'accord de Seyssel de 1124 entre l'évêque Humbert de Grammont et le comte Aimon de Genève, accord que l'on peut considérer comme le véritable fondement des droits de l'évêque à Genève (voir aussi l'introduction de ce volume, pages 10-12).

Sur la base d'une enquête, conduite par quatre délégués de l'évêque et quatre du comte, les droits respectifs des deux parties y sont énumérés. L'évêque possède à Genève le droit de ban (c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des règlements), le domaine direct (c'est-à-dire la seigneurie, la domination sur chaque habitant), les droits de justice haute et basse, le droit de gîte (c'est-à-dire le droit de se faire héberger), le droit de plaids généraux (celui de convoquer des assemblées); l'impôt sur l'entrée du vin, le droit sur les rives du lac, les corvées, les droits de mutation sur les maisons, de confiscation des biens des criminels, le droit de tenir le marché et la juridiction sur le marché, les péages, le droit de pâture, le droit de battre monnaie. Au bout d'un an et un jour, les étrangers qui séjournent dans Genève deviennent des hommes de l'évêque; les larrons condamnés par l'évêque seront livrés au comte pour l'exécution du jugement; les faux-monnayeurs, sur l'ordre de l'évêque, sont jugés par le comte. La résidence du comte de Genève — qui se trouvait au Bourg-de-Four — est soumise à la juridiction de l'évêque, de telle façon que ni le comte ni ses gens ne puissent commettre des actes d'arbitraire, ni nuire aux citoyens ou aux biens de l'Eglise.

L'évêque possède donc un pouvoir quasi absolu sur la ville — réservée toujours la souveraineté de l'empereur. Les comtes de Genève, puis la Maison de Savoie chercheront à entamer ce pouvoir par divers côtés. D'abord en se faisant conférer une situation intermédiaire entre l'évêque et le comte: le rectorat de Bourgogne, ou le vicariat impérial, ou le droit de juger en appel contre toutes les sentences rendues par les tribunaux de l'évêque. On l'a vu, ces tentatives n'ont [p. 81] eu que peu de succès, les évêques ayant réussi, par des interventions rapides et énergiques auprès de l'empereur, à récupérer leur pouvoir (ci-dessus, page 12). Une autre méthode, plus insidieuse mais plus efficace, consiste à se faire attribuer un poste clé dans l'administration ou dans la justice épiscopale. Déjà l'accord de Seyssel confie au comte de Genève le soin d'exécuter les voleurs jugés par l'évêque et la compétence de juger les faux-monnayeurs.

Au cours du XIIIe siècle, l'administration de l'évêque se développe et se structure. L'évêque charge un de ses vassaux d'exercer en son nom la justice civile et criminelle. Cet officier porte le titre de vidomne (du latin vice-dominus, le "remplaçant du seigneur"). Or, à la fin du XIIIe siècle, le comte de Savoie réussit à s'emparer du vidomnat, et jusqu'en 1527, il le fera exercer par un de ses fidèles, qui sera en même temps châtelain de l'Ile.

Finalement, un dernier moyen — à part la force — pour s'emparer du pouvoir à Genève consiste, pour le comte, puis duc de Savoie, à exercer des pressions sur le Chapitre de la cathédrale et sur le pape pour provoquer la nomination d'un évêque membre de sa Maison ou issu d'une famille vassale. Entreprise qui aboutira à plus d'une reprise au XVe et au début du XVIe siècle.

La communauté des citoyens

Le pouvoir de l'évêque, menacé par les visées du comte de Savoie, est entamé de manière beaucoup plus décisive par un groupe qui s'affirme peu à peu à la faveur des luttes entre l'évêque et les dynastes voisins: la communauté des citoyens et bourgeois de la ville de Genève, citée pour la première fois dans des lettres patentes de l'évêque Robert, datées du 30 septembre 1285. Par ce document, l'évêque annonce au peuple de Genève la conclusion d'un traité de paix avec le comte de Savoie et lui enjoint de l'observer.

Ce document ne signifie pas en soi que les citoyens et bourgeois soient constitués en une corporation ou en une commune jurée, ni qu'ils aient eu le droit de s'organiser sans tenir compte de leur seigneur légitime. Ils en feront l'amère expérience quelques années plus tard. En 1289 et 1291, alors qu'ils se sont organisés, ont nommé dix procureurs ou syndics pour défendre leurs intérêts et fondé une véritable commune en s'appuyant sur le comte de Savoie, l'évêque leur adresse diverses monitions pour les faire rentrer dans l'obéissance. Après s'être entendu avec le comte de Savoie, l'évêque Guillaume de Conflans finit par anéantir la [p. 82] commune naissante: par un accord, passé le 17 juillet 1293, les citoyens s'engagent à briser leur sceau commun, "s'il s'en trouve un", à supprimer définitivement l'office de capitaine, à renoncer à leur représentation officielle, enfin à ne plus décider d'imposition nouvelle sans le consentement de l'évêque.

Les citoyens empiètent progressivement sur les droits de l'évêque

Vingt ans plus tard, les citoyens renouvellent leur tentative. Les circonstances ont changé. L'évêque, soumis à une pression constante de la part des comtes de Savoie, a compris son intérêt à ménager les citoyens et à obtenir leur appui. C'est ainsi qu'en 1309, l'évêque Aymon de Quart autorise les citoyens à constituer des syndics ou procureurs pour traiter leurs affaires communes, à condition qu'ils n'empiètent pas sur la juridiction épiscopale. Désormais, les citoyens assemblés au début de chaque année éliront quatre syndics ayant les pleins pouvoirs pour agir dans l'intérêt de la communauté. Même si un officier de l'évêque est généralement présent à cette élection, c'est là une première atteinte à l'une des prérogatives épiscopales énumérées dans l'accord de Seyssel de 1124, la compétence de réunir des assemblées ou plaids généraux. Quant aux syndics, ils ont sans doute des tâches de gestion, du moins à l'origine, mais peu à peu, ils seront amenés à jouer un rôle politique et même à entamer l'autorité de l'évêque.

Les citoyens et la justice criminelle

Dès la seconde moitié du XIIIe siècle, on voit des citoyens de la ville en tant que tels siéger comme assesseurs dans la cour criminelle de l'évêque. Léopold Micheli, étudiant les origines des institutions municipales de Genève, constate qu'un siècle plus tard, dès 1364 au moins, les syndics se sont substitués aux simples citoyens et exercent, au nom de l'évêque, les fonctions de juges dans les causes criminelles. Ce droit de rendre les sentences en matière criminelle est confirmé aux citoyens et à leurs syndics par les Franchises d'Adhémar Fabri en 1387, tandis que le droit de grâce continue d'appartenir à l'évêque. Un examen approfondi des procédures montre du reste que la compétence des syndics est limitée: ils "disent le droit" en rendant la sentence, mais le pouvoir reste pour l'essentiel entre les mains du seigneur, [p. 83] c'est-à-dire l'évêque. C'est dans les faits que l'exercice de cette juridiction criminelle permettra peu à peu à la communauté et à ses syndics d'accentuer leur influence sur les destinées politiques de la ville.

L'effacement du pouvoir épiscopal

C'est le traité de combourgeoisie conclu en 1526 entre Genève, Berne et Fribourg qui donnera au pouvoir épiscopal les coups de boutoir qui l'écarteront définitivement de la ville. Pour parvenir à leurs fins, les "Eidguenots" (ou partisans des Confédérés), ont d'abord fait approuver le traité par un Conseil "à peu près général" (qui sera le Conseil des Deux Cents, ci-dessous, p. 87); puis, passant outre à l'interdiction de l'évêque, ils rassemblent dans le cloître de Saint-Pierre le véritable Conseil général qui vote le traité à une majorité écrasante, le 25 février 1526. [p. 84]

C'est alors que l'évêque Pierre de la Baume, assistant à la séance qu'il a d'abord interdite, fait deux interventions contradictoires, mais qui révèlent bien à quel point son autorité est compromise. Pour la forme, et pour se couvrir du côté du duc de Savoie, il déclare qu'il ne veut pas consentir à la combourgeoisie, d'autant qu'elle est contraire à son autorité et à sa juridiction, et en appelle au pape et à l'empereur. Il demande que l'on établisse un procès-verbal de cette opposition, pour servir de témoignage. Puis il déclare que si les sujets peuvent contracter une combourgeoisie sans leur prince, il ne s'y oppose pas. Déclaration que le secrétaire s'empresse de verbaliser également. Par son double jeu, l'évêque a donc lui-même donné sa bénédiction à la conquête par les citoyens de ce droit souverain important, celui de conclure des alliances. Il quitte d'ailleurs la ville quelques jours plus tard.

L'année suivante, il fait un pas de plus: reconnaissant formellement le droit des citoyens à conclure des combourgeoisies, l'évêque demande lui-même, le 15 juillet 1527, à être inclus dans l'alliance. Pour l'obtenir, il concède aux syndics son droit de juridiction civile. Berne et Fribourg, qui se méfient de sa versatilité, refusent de l'admettre dans la combourgeoisie, mais les syndics et les Conseils conservent la juridiction civile. Le 18 septembre 1527, le Conseil des Deux Cents décide de déchoir de leur bourgeoisie ceux qui demanderaient justice à un autre tribunal qu'à celui des syndics.

En 1528, les Genevois profitent de la vacance du vidomnat pour éliminer sa juridiction et, en 1529, ils créent une cour de justice civile et pénale composée d'un lieutenant et de quatre auditeurs pour remplacer le tribunal du vidomne.

Peu à peu, bravant le pouvoir épiscopal et les prétentions du duc de Savoie, ils mettent donc en place un gouvernement qui est celui d'un Etat souverain. Un pas de plus est franchi en février 1534, avec la nomination d'un procureur général de la communauté, qui pousse de côté le procureur fiscal de l'évêque (ci-après, pages 167-170). L'évêque est désormais rejeté dans le camp des ennemis de Genève. Le 22 août 1534, Pierre de la Baume lance l'excommunication contre la ville et transfère à Gex la cour épiscopale: désormais, sa juridiction ne s'exerce plus dans la cité.

Le Conseil de Genève répond à ce geste lourd de conséquences en signifiant au Chapitre qu'il considère le siège épiscopal comme vacant et en lui demandant de désigner un vicaire, un official — c'est-à-dire un président de la cour épiscopale — et des juges. Il n'obtient pas de réponse satisfaisante. [p. 85]

Ce sont les progrès de la Réforme, avec la Dispute de Rive de 1535, qui sonneront le glas du pouvoir épiscopal à Genève. L'interdiction de la messe, le 10 août 1535, bien que provisoire, est suivie du départ de tous les ecclésiastiques et des religieux qui veulent vivre comme dans le passé. Les fonctions de gouvernement qu'assumaient l'évêque et les autres organismes ecclésiastiques sont reprises par la ville. Le Conseil, après avoir ordonné de faire un inventaire des biens d'Eglise, décide, le 29 novembre 1535, la fondation d'un Hôpital général (ci-après, page 231). Il fait occuper la résidence épiscopale, qui servira dorénavant de prison.

Le 26 novembre 1535, le Conseil des Deux Cents revendique un droit régalien, c'est-à-dire qui appartient à la puissance souveraine: le droit de battre monnaie. C'est alors, sur les nouvelles monnaies battues par l'atelier de la ville, qu'apparaît la devise "Post tenebras [spero] lucem", transformée en 1542 en "Post tenebras lux".

Le fantôme du pouvoir impérial

Tandis que Genève s'érige peu à peu en république, que devient le droit de souveraineté de l'empereur? En 1527, le duc Charles III s'est adressé à Charles Quint pour se plaindre des atteintes portées aux droits qu'il dit posséder sur l'évêché de Genève. L'empereur a interdit au duc de Savoie et à l'évêque de Genève d'agir à l'encontre de l'autorité impériale et les a cités à comparaître devant lui avec tous les titres et documents qu'ils peuvent avoir.

En 1530, alors que la communauté de Genève est en procès avec le duc de Savoie devant la Diète des Cantons suisses, Charles Quint écrit aux citoyens eux-mêmes pour évoquer la cause devant la cour impériale, déclarant que l'objet du procès — le droit de justice à Genève — procède «de fondacion et dotation Imperiales». Les citoyens remercient l'empereur de son bon vouloir, tout en expliquant non sans adresse, qu'ils ont reçu la lettre trop tard pour pouvoir se rendre à la convocation de l'empereur.

Les Genevois, s'appuyant sur les Cantons suisses dans leur lutte contre les empiétements savoyards, ne peuvent en effet compter sur un empereur issu de la Maison de Habsbourg, ennemie héréditaire des Suisses. Après l'adoption de la Réforme, ce sera encore pis: Charles Quint ayant résolument pris parti contre les protestants, l'autorité impériale devient partisane au lieu de rester au-dessus de la mêlée, et les Genevois se garderont bien de recourir à l'empereur dans leurs démêlés avec le duc de Savoie. [p. 86]

En 1540, Charles Quint écrit encore aux Genevois, cette fois pour les conjurer de ne pas prêter hommage et fidélité à Messieurs de Berne, mais au contraire de rester fidèles à l'empereur. Cette lettre sera interprétée par le gouvernement genevois comme une confirmation de l'immédiateté impériale de la ville et de son indépendance à l'égard des ducs de Savoie, notamment lors de négociations avec la Savoie en 1565 et en 1598. Ainsi, l'empereur n'est plus qu'un alibi. Genève se considère comme une république possédant tous les droits de souveraineté, et dès 1530, a réussi à éluder toutes les tentatives pour diminuer cette souveraineté. Il faut donc chercher la séparation de Genève d'avec l'Empire ailleurs que dans les Traités de Westphalie de 1648. Du reste, la fameuse déclaration du 16 mai 1647, par laquelle les Cantons suisses sont définitivement exemptés du pouvoir impérial, mentionne bien leurs sujets, mais non leurs alliés: elle ne saurait donc concerner Genève.

Genève République souveraine

De la communauté d'intérêts à la République

Devenue République, exerçant tous les droits régaliens qui ont appartenu au prince-évêque, la communauté des citoyens n'est pas une démocratie: c'est une association, ou une corporation de personnes qui se sont organisées pour défendre et gérer des intérêts communs. Sans doute est-ce le Conseil général qui élit les syndics et leur donne les pleins pouvoirs pour agir dans l'intérêt de la communauté. Sans doute aussi les syndics ne sont-ils élus que pour une année, et leurs pouvoirs sont-ils limités: ils ne peuvent engager les citoyens, ni accorder des subsides, c'est-à-dire des aides financières extraordinaires à l'évêque, ni concéder quoi que ce soit à perpétuité sans le consentement des citoyens.

Mais ce contrôle même, exercé par les citoyens et bourgeois, suppose une grande assiduité au Conseil général. Or, dès le XVe siècle, l'abstentionnisme se manifeste. Seuls les citoyens assez riches ou assez intéressés par le bien commun se dérangent pour assister aux élections ou aux consultations importantes. Il a même fallu créer, dès 1457, une sorte de Conseil général restreint, le Conseil des Cinquante, remplacé en 1529 par le Conseil des Soixante.

En outre, l'élection des syndics n'est pas vraiment libre. Dès cette époque, le Petit Conseil, le Conseil des Cinquante et quelques notables s'efforcent de «préparer» les élections en présentant des candidats au Conseil général: bientôt, celui-ci n'aura plus que la possibilité de refuser ceux qu'on lui propose, mais non d'en proposer lui-même.

[p. 87]

Le Conseil des Deux Cents

En 1530, après la création du Conseil des Deux Cents, le système achève de se refermer sur lui-même. Réuni pour la première fois en 1526 à des fins tactiques, ce "Conseil à peu près général" deviendra, à l'imitation du Conseil des Deux Cents de Berne, le véritable organe délibératif et le porteur de la politique genevoise. C'est à lui que les syndics et le Petit Conseil soumettent toutes les décisions importantes, c'est lui qui promulgue toutes les lois, tous les édits de caractère général. Dans son sein se font régulièrement des «proposites», c'est-à-dire des propositions de nouvelles mesures et de nouveaux règlements: il possède donc un droit d'initiative.

Or, le Conseil des Deux Cents n'est pas représentatif de la population et le sera de moins en moins. En 1530, il décide lui-même que le Petit Conseil, au lieu d'être nommé par les syndics, sera élu par le Conseil des Deux Cents; et que le Conseil des Deux Cents sera nommé par le Petit Conseil. Du Conseil général, point de nouvelles. Il conserve l'élection des syndics, mais, comme on vient de le voir, il ne peut pas proposer lui-même de candidat. Un règlement promulgué en 1543 précise que le Conseil des Deux Cents doit présenter huit candidats au Conseil général, qui peut les refuser en tout ou en partie. Ce même règlement décrit la procédure des élections aux deux Conseils, élections qui sont en réalité une cooptation.

De la continuité à l'accaparement

Dans la situation périlleuse où se trouve Genève, menacée de devenir sujette de Berne, lorgnée par le roi de France, plus tard en butte aux attaques savoyardes ouvertes ou sournoises, un gouvernement fort est nécessaire. Que des familles attachées aux traditions se consacrent aux tâches de gouvernement, éduquent leurs fils dans la perspective de la magistrature et du service public, tout cela se justifie par les nécessités du moment: la naissance et la fortune sont, pour un jeune citoyen, les conditions d'accès au Conseil des Deux Cents, source de tout pouvoir dans la République.

De plus, il existe entre le pouvoir politique et l'Eglise une étroite liaison, qui confirme les magistrats dans l'idée que leur autorité vient de Dieu; conforté par l'absolutisme régnant dans les pays voisins, le gouvernement développe cet état d'esprit paternel, qui sera plus tard dénoncé comme un paternalisme.

[p. 88]

L'accouchement douloureux de la souveraineté populaire

Dans son principe toutefois, ce régime semble avoir satisfait les Genevois jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Les troubles graves, inaugurés en 1707 par l'affaire Pierre Fatio, montrent que d'autres idées se font jour, qui conduiront à travers des luttes meurtrières à l'établissement du suffrage universel et de la souveraineté populaire.

Quatre étapes principales marquent la conquête de ces droits au XVIIIe siècle. En 1707, à la suite de divers incidents qui ont révélé aux citoyens leur propre force et la fragilité du gouvernement aristocratique, une pétition émanant des citoyens réclame des réformes dans le système des élections, la limitation des membres d'une même famille dans les Conseils et la publication des Edits. Cette pétition est jetée au feu par le Premier Syndic. Les troubles qui s'ensuivent provoquent une intervention des Bernois et des Zuricois. Un discours très habile du syndic Jean-Robert Chouet s'efforce de rassurer les citoyens en reconnaissant d'emblée la souveraineté du Conseil général, puis d'expliquer la nécessité pour les citoyens de se faire représenter par des conseils restreints pour l'exercice du pouvoir. Il ne convainc pas l'avocat Pierre Fatio et ses nombreux partisans, qui résistent, et insistent pour donner en particulier un droit d'initiative au Conseil général. Ce premier mouvement sera durement réprimé et Pierre Fatio ainsi que plusieurs de ses partisans condamnés à la peine capitale.

Le deuxième épisode révèle un aspect essentiel de la souveraineté populaire, celui du vote des impôts. Devant l'ampleur des dépenses engagées depuis 1713 pour les nouvelles fortifications de la ville, les citoyens exigent, au début de 1734, d'être consultés au Conseil général pour l'établissement de nouveaux impôts. Tandis que le gouvernement cherche à gagner du temps, quelques citoyens découvrent que le Conseil a pris secrètement des mesures militaires contre eux, notamment en rendant les canons inutilisables par des tampons de bois enfoncés dans la gueule: c'est l'affaire du Tamponnement. Les troubles qui éclatent alors sont si graves que le gouvernement genevois est obligé de faire appel par deux fois à la médiation des Cantons de Berne et de Zurich, réunis même, en 1738, à une délégation française.

Le règlement de cette Médiation, accepté le 8 mai 1738, définit les droits du Conseil général: le pouvoir d'accepter ou de rejeter les lois, de voter les impôts, d'élire ou de refuser les syndics, le procureur général et certains magistrats dont les candidatures lui seront proposées par les deux Conseils. [p. 89] Aucun traité avec une puissance étrangère, aucune aliénation des domaines de l'Etat, aucun emprunt hypothécaire, aucune augmentation des fortifications ne seront valables sans son approbation. Il votera en outre sur toute déclaration de guerre ou conclusion de paix.

De plus, un droit très important est reconnu aux citoyens: celui de faire des «représentations», c'est-à-dire des admonestations ou des revendications, au gouvernement. Mais ces représentations ne peuvent être faites qu'au Petit Conseil, qui les présentera ensuite au Conseil des Deux Cents, puis au Conseil général. Plusieurs partis apparaissent, à l'intérieur du système en place, les "Représentants" qui veulent supprimer toute restriction au droit de représentation, les "Négatifs" qui s'y opposent, et les "Ultra-Négatifs" ou "Constitutionnaires" qui refusent toute concession et intriguent à la Cour de France contre la République. Et à l'extérieur du système, les Natifs, qui deviennent un véritable groupe de pression.

L'affaire Rousseau et ses suites

Cette première affirmation de la souveraineté du Conseil général, garantie par les puissances médiatrices, a donné satisfaction aux citoyens pour un temps. Mais le troisième épisode de cette histoire, qui débute en 1762 avec la condamnation, par le gouvernement genevois, du Contrat social et de l'Emile de Jean-Jacques Rousseau, a réveillé les discussions sur la forme du gouvernement et mis en lumière des éléments considérés comme contraires à la souveraineté du peuple.

C'est d'abord que les Conseils, toujours élus par le système d'"emboîtage" inauguré en 1530, ne sont pas à proprement parler représentatifs du Conseil général. Le sentiment que le pouvoir est accaparé par les patriciens se renforce et devient un véritable malaise. D'autre part, le Conseil général lui-même est de moins en moins représentatif de la population genevoise elle-même: à cause du prix élevé de l'acquisition de la bourgeoisie, il existe à Genève une classe toujours plus nombreuse de Natifs, bien implantés dans la ville et payant leurs impôts, mais dépourvus de tout droit politique (voir ci-dessus, page 67). Ce fait est ressenti de plus en plus comme une injustice.

Les discussions de jour en jour plus passionnées, les troubles d'une gravité croissante qui suivent la condamnation des deux ouvrages de Rousseau dureront, avec des accalmies passagères, jusqu'en 1782. Cette fois, le gouvernement patricien et les puissances médiatrices (Berne, Zurich et [p. 90] la Couronne de France) ne parviendront pas à trouver une solution capable de ramener la paix. C'est par les armes que, le 21 novembre 1782, un Edit de pacification, appelé "Code noir" par ses adversaires, est imposé aux Genevois, qui constitue un immense retour en arrière et compromet toutes les bribes de souveraineté que le peuple a pu conquérir au cours du XVIIIe siècle.

Les Révolutions genevoises

Pour rendre au Conseil général sa souveraineté et supprimer les effets de ce "Code noir", il faudra une série de réformes et même de révolutions qui ne s'achèveront en réalité qu'en 1847, année où les Genevois adoptent la constitution qui, dans ses grandes lignes, les régit encore aujourd'hui. [p. 91]

L'Edit du 10 février 1789 a quelque peu assoupli le "Code noir", en ouvrant l'accès de la bourgeoisie aux Natifs de la quatrième génération et en confiant au Conseil général l'élection du Petit Conseil. Le Code adopté le 14 novembre 1791 confère au Conseil général la véritable souveraineté, c'est-à-dire la plénitude du pouvoir électif et une sorte de droit d'initiative: le droit d'émettre des représentations. Mais ce ne sont encore là que des réformes de peu de portée.

La secousse révolutionnaire qui, le 12 décembre 1792, met fin à l'Ancien Régime genevois, n'est peut-être pas plus violente que l'affaire du Tamponnement ou la prise d'armes de 1782. Mais le gouvernement, déstabilisé par la menace prolongée des troupes françaises révolutionnaires du général Montesquiou, et par le souvenir de toutes les émeutes des décennies précédentes, cédera sans résistance à la pression de ceux qu'on appelle les Egaliseurs.

La Constitution du 5 février 1794, fruit d'une année de travail, établit enfin un régime de démocratie directe, tout en conservant aux institutions genevoises certaines formes traditionnelles. Elle consacre la souveraineté du peuple et le principe de la séparation des pouvoirs qui en est la condition principale. Tous les habitants, natifs, bourgeois, citoyens et ressortissants des villages genevois sont désormais égaux. Inscrits au Registre unique des citoyens (voir ci-dessus, pages 64-65), ils constituent ensemble le Conseil général, qui élit les membres des trois pouvoirs et doit voter chaque loi après qu'elle a été adoptée par le Conseil législatif (référendum obligatoire). En outre, chaque citoyen possède un droit de réquisition, c'est-à-dire qu'il peut en tout temps faire des remarques aux autorités sur l'inobservation d'une loi, sur l'infidélité d'un fonctionnaire ou demander une modification de la constitution. Et lorsque la réquisition, appuyée selon les cas par 300, 500 ou 700 citoyens, est renouvelée, le Conseil législatif est tenu de présenter au Conseil général un projet de loi conforme à l'intention des requérants. Ce qui équivaut à un droit d'initiative législative et constitutionnelle fort étendu.

C. S.

haut

[p. 92]

La Restauration

Si l'on met entre parenthèses la période française de 1798 à 1813, où la souveraineté appartient, au moins en principe, à l'ensemble de la nation française, puis, dès 1804, à l'empereur comme aux plus beaux jours du Moyen Age, la Constitution genevoise, adoptée sans enthousiasme en 1814, marque un retour en arrière pour ce qui touche à la souveraineté du peuple. Soucieux de stabilité politique, les auteurs de cette constitution ont pratiquement supprimé le Conseil général. La souveraineté appartient dès lors à un Conseil représentatif de 250 membres, élu selon un mode compliqué, et dont le pouvoir rappelle celui du défunt Conseil des Deux Cents. L'égalité entre les citoyens est supprimée par l'introduction du suffrage censitaire: seuls sont électeurs les citoyens âgés de 25 ans qui paient 63 florins 9 sous d'impôt, ou ceux qui font partie d'une classe privilégiée, considérée comme particulièrement intelligente: pasteurs, professeurs et régents, membres de certaines administrations.

La séparation des pouvoirs n'existe plus, puisque les vingt-huit membres du Conseil d'Etat, inamovibles, siègent dans le Conseil représentatif et souverain. Il est vrai que les conseillers d'Etat peuvent en principe être grabelés, c'est-à-dire soumis à une censure du Conseil représentatif, qui peut, par ce moyen, les démettre de leur fonction. Mais pratiquement, ce droit n'a jamais été exercé durant toute la période de la Restauration.

Le pouvoir judiciaire n'est pas davantage séparé des deux autres pouvoirs, puisque les tribunaux sont composés principalement de conseillers d'Etat et de membres du Conseil représentatif. Certains cessent toutefois de siéger au Conseil d'Etat pendant la durée de leur fonction de juge, alors que d'autres n'y siègent plus qu'avec voix consultative.

Une série de modifications constitutionnelles introduites en 1832 par le Conseil représentatif amorce cependant un début de séparation des pouvoirs et assure en particulier à la magistrature judiciaire son indépendance. Dès cette époque les juges sont élus et soumis à réélection et c'est de 1832 que date dans ses grandes lignes l'organisation judiciaire actuelle.

C. S. et A. M.

haut

[p. 92]

Le peuple souverain

La souveraineté populaire établie par les Constitutions der 842 et 1847

La Constitution genevoise du 7 juin 1842 proclame que la souveraineté, par quoi il faut entendre l'autorité suprême, réside dans le peuple, ce qui est la caractéristique d'une démocratie représentative. Le peuple, c'est le corps électoral, formé de tous les citoyens disposant de la capacité civique active. On a vu, dans le chapitre consacré aux droits politiques (ci-dessus, pages 69-71), que la capacité civique active ne s'est pas toujours définie de la même manière, mais que la tendance, depuis 1842, est d'étendre les droits politiques à des catégories toujours plus nombreuses de personnes: Confédérés d'autres cantons, assistés, femmes, jeunes de 18 ans.

La Constitution de 1847, inspirée et même dictée par James Fazy, n'a pas remis en question le principe de la démocratie représentative. Mais en rétablissant le Conseil général, James Fazy renoue avec une des formes de l'Ancien Régime et donne ainsi une légitimité historique à sa construction. Ce Conseil général est le corps électoral agissant collectivement et, convoqué en un seul collège dans la Ville de Genève, nomme directement le pouvoir exécutif. Pour les autres votations et élections, les citoyens se rassemblent dans leur arrondissement respectif. James Fazy aurait voulu réunir en un seul lieu le Conseil général aussi pour le vote de la Constitution et pour sa révision, et lui donner le droit de dissoudre le Grand Conseil. Il rencontre une telle opposition sur ce point qu'il devra y renoncer.

Les droits du Conseil général

En 1847, les citoyens se bornaient à élire directement le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, et à se prononcer sur les révisions constitutionnelles. Ces droits sont étendus par l'introduction du référendum en 1879, de l'initiative populaire en 1891, puis par l'élection des conseillers aux Etats en 1893 et des juges en 1904. Ainsi, le système politique genevois est une démocratie mixte qui tend vers la démocratie pure.

Par le droit de référendum, un certain nombre d'habitants, actuellement 7.000 au moins sur le plan cantonal, peuvent demander, dans un délai de quarante jours après sa publication, qu'une loi votée par le Grand Conseil soit soumise à la sanction populaire. Toutefois ce droit ne s'applique pas aux lois munies de la clause d'urgence. [p. 94]

Quant au droit d'initiative, il permet à un certain nombre d'électeurs, actuellement 10.000 au moins sur le plan cantonal, de proposer un projet de loi (initiative formulée) ou de demander au Grand Conseil de légiférer sur un objet déterminé (initiative non formulée). Les "initiants" disposent d'un délai maximum de quatre mois pour réunir les signatures des citoyens soutenant le projet. Le droit d'initiative s'exerce aussi bien en matière constitutionnelle que législative. Une loi constitutionnelle, votée le 30 mai 1981, a institué l'initiative sur le plan communal.

P. P.

haut

La séparation des pouvoirs

Un des principes de base de la démocratie représentative est la séparation des pouvoirs, qui permet au peuple de contrôler le fonctionnement des institutions. Ce principe est admis par la Constitution de 1847, mais il ne sera pas, pendant longtemps, appliqué avec une rigueur absolue.

Ainsi la charge de conseiller d'Etat n'est pas, au début, incompatible avec celle de député au Grand Conseil. Elu au Conseil d'Etat, ce dernier conservera sa qualité de député et par conséquent la possibilité de voter jusqu'en 1926.

De même la Constitution de 1842 confere le pouvoir constituant au peuple, et le pouvoir législatif au Grand Conseil. Celui-ci dispose du droit d'initiative, mais n'en fait guère usage. A la première session du Grand Conseil le 12 décembre 1842, James Fazy, alors député, veut proposer trois projets de lois: la majorité de ses collègues les repousse, estimant que, le Conseil d'Etat ayant fait diligence en proposant plusieurs projets de loi, les propositions du Grand Conseil peuvent paraître injurieuses pour le gouvernement.

Il faudra attendre la Constitution de 1847 pour que le droit d'initiative du Grand Conseil entre vraiment dans les moeurs. Encore faut-il constater qu'il n'y a jamais pénétré complètement, puisque la plupart des projets de lois sont présentés par le pouvoir exécutif.

Pendant de nombreuses années, les élections du Conseil d'Etat et celles du Grand Conseil vont alterner d'année en année, conseillers d'Etat et députés étant élus pour deux ans. Ainsi se développe un contrôle périodique annuel par le peuple: en effet, les conseillers d'Etat étant le plus souvent députés, le peuple a la possibilité chaque année de leur exprimer un désaveu. Lorsque la durée des magistratures sera portée à trois ans, on tâchera de maintenir ce système de [p. 95] contrôle annuel en intercalant pour la troisième année les élections aux Chambres fédérales, le mandat de conseiller national ou de conseiller aux Etats pouvant être cumulé avec les magistratures cantonales. Ce système ne sera définitivement aboli qu'en 1892, avec l'introduction de la représentation proportionnelle au Grand Conseil (voir ci-dessous, page 150).

L'indépendance du pouvoir judiciaire

Quant aux tribunaux, James Fazy a respecté leur indépendance. La Constitution de 1847 garantit l'existence du jury, émanation du peuple souverain, qui statue seul sur les questions de faits, soumises aux juridictions pénales: Cour d'assises et Cour correctionnelle.

Toutefois, à partir de 1870, Antoine Carteret entraîne le Parti radical dans une voie beaucoup plus autoritaire. Son combat engagé contre les démocrates et les ultra-montains (partisans du catholicisme romain) affectera l'indépendance du pouvoir judiciaire. De 1872 à 1904, il n'y aura pratiquement qu'une élection (en 1896, année de l'Exposition nationale) où les juges ont été choisis indépendamment de leurs opinions politiques. Toutes les espèces de manipulations ont été permises pour écarter certains juges de la magistrature, par exemple en renversant l'ordre des élections, ou plus simplement en proposant de nouveaux candidats, que l'on devait récompenser de leur engagement politique. En 1904, le Parti socialiste lance une initiative populaire pour faire cesser ce scandale et introduire l'élection des magistrats de l'ordre judiciaire par le peuple, comme pour les autres pouvoirs.

La première élection du pouvoir judiciaire par le peuple eut lieu en 1910. Depuis cette date, toutes les élections se sont déroulées dans la dignité. Cela ne signifie pas qu'elles aient été exemptes de toute influence politique. En réalité, les élections périodiques de l'ensemble du pouvoir judiciaire ne sont qu'une confirmation de mandat, la composition des tribunaux se décidant principalement entre ces élections, à la faveur d'élections partielles qui sont de la compétence du Grand Conseil, c'est-à-dire d'un pouvoir politique.

Le système proportionnel est si fortement entré dans les moeurs que les partis se distribuent entre eux le nombre des magistratures du pouvoir judiciaire qu'il appartiendra à chacun d'entre eux de pourvoir. Les candidats aux magistratures judiciaires doivent donc adhérer, au moins symboliquement, à un parti politique. Mais dans la plupart des [p. 96] formations, cette adhésion ne comporte guère d'engagement en faveur du parti. Le Grand Conseil désigne également les assesseurs non juristes qui flanquent les juges de certaines juridictions. Il les choisit le plus souvent parmi les anciens députés au Grand Conseil ou parmi les membres d'une autorité communale; c'est dire que les assesseurs appartiennent généralement aussi à une formation politique.

Le pouvoir exécutif

Pendant longtemps, la proportionnelle établie en 1892 n'a pas été introduite au Conseil d'Etat. Les magistrats d'un parti catholique ou d'un parti de gauche ont été rares jusqu'aux élections de 1933. Ces dernières donnèrent aux socialistes une majorité de quatre sièges au Conseil d'Etat. Durant cette législature agitée, des partis jusqu'alors violemment opposés entre eux, les radicaux, les démocrates et les indépendants-chrétiens-sociaux se sont entendus pour briser cette majorité de gauche. Avec la discipline de vote — à laquelle Léon Nicole ne croyait pas — les électeurs de ces partis ont réussi, en 1936, à écarter du pouvoir les socialistes. Les vainqueurs, qu'on appelle depuis lors l'Entente nationale, se sont partagé seuls le pouvoir pendant de nombreuses années.

Il semble aujourd'hui que les partis de l'Entente nationale eux-mêmes estiment que la gauche a le droit d'être représentée en permanence au Conseil d'Etat, puisque ces partis ne présentent jamais plus de candidats qu'ils ne pourraient en faire élire si le système proportionnel existait au Conseil d'Etat. L'idée est sans doute d'associer les partis de l'opposition aux options fondamentales de la politique genevoise. Mais il n'est pas évident que l'indépendance des électeurs y trouve son compte. Il n'est pas davantage évident que l'autorité du Conseil d'Etat en sorte renforcée. De fait, la prolongation des mandats politiques à quatre ans révèle un besoin de stabilité dans les institutions genevoises. Et c'est ce besoin de stabilité qui est probablement cause que les partis politiques ne présentent qu'un nombre limité de candidats aux élections. Celles-ci sont par là-même moins disputées qu'elles ne l'étaient autrefois, comportent moins de bouleversements et découragent beaucoup d'électeurs.

A. M.

haut

[p. 97]

Les incompatibilités

Le régime de James Fazy et de ses successeurs a toléré et même favorisé une entorse choquante au principe de la séparation des pouvoirs: la Constitution de 1847 permettait non seulement aux conseillers d'Etat, mais encore aux fonctionnaires, d'être députés au Grand Conseil. De cette manière, les mêmes hommes se trouvaient participer en même temps à l'administration, émanant du pouvoir exécutif, et au pouvoir législatif. Cet état de choses, qui permettait aux employés de l'Etat de juger l'activité de leurs chefs lors des comptes rendus et de voter leurs propres traitements lors de la discussion du budget, paraissait inadmissible à certains. Plus à vrai dire aux conservateurs, qui comptaient peu de fonctionnaires dans leur députation, qu'aux radicaux, qui en comptaient beaucoup.

En mai 1889, le député démocrate Jacques Rutty, un des chefs de l'opposition anti-radicale, propose une modification constitutionnelle interdisant aux conseillers d'Etat et aux employés administratifs salariés par l'Etat de faire partie du Grand Conseil. L'opposition vigoureuse qu'il rencontre révèle d'autres aspects de la séparation des pouvoirs et des limites de son application: cette loi, dit Henri Fazy, est contraire au principe libéral qui veut que le peuple puisse se faire représenter comme il l'entend; selon Alexandre Gavard, elle viole le principe d'égalité entre les citoyens; à d'autres, même conservateurs, elle apparaît comme une diminution des droits populaires. Repoussé le 10 mai 1890, le projet sera repris et adopté le 31 mars 1901, mais seulement pour les fonctionnaires. C'est seulement à partir de la loi constitutionnelle du 11 avril 1926, interdisant aux conseillers d'Etat d'être députés au Grand Conseil, que le principe des incompatibilités sera appliqué avec rigueur.

Le peuple de Genève est-il encore souverain?

En 1848, une année après l'adoption de la Constitution genevoise qui nous régit encore aujourd'hui, le peuple genevois vote, par 2.984 oui contre 653 non, la nouvelle Constitution fédérale qui est le fondement de la Suisse moderne. Nous avons énuméré plus haut (pages 23-24) tous les domaines où les Constitutions de 1848, de 1874 et les modifications subséquentes ont entamé la souveraineté des Cantons, généralement à des fins de rationalisation. Si l'on regarde le chemin parcouru depuis l'accord de Seyssel de 1124, on peut penser que la longue lutte des citoyens et de [p. 98] leurs chefs pour réaliser la souveraineté du peuple a réussi. Mais le système qui vise le bien-être matériel de chacun est plus favorable à l'épanouissement des individualismes qu'à l'intérêt de la communauté. En tout cas, la liste des compétences du prince-évêque, qui ont passé aux citoyens de la ville et qui leur appartiennent encore est fortement réduite.

Un danger plus grave menace la souveraineté du peuple. Les sociologues et les historiens enquêtent et interrogent depuis plusieurs années sur les causes d'un abstentionnisme quasi permanent à Genève. Il s'agit bien d'une ligne de force — ou de faiblesse — constante de la politique genevoise depuis le Moyen Age. Ce sont les mêmes raisons qui ont amené au milieu du XVe siècle la création du Conseil des Cinquante, formé des personnes les plus motivées du Conseil général, au milieu du XVIe siècle le renforcement du Conseil des Deux Cents au détriment du Conseil général, et au cours du XVIIe siècle la formation d'une oligarchie: le confort procuré par une morale publique qui visait à mettre les plus capables et les plus intéressés aux commandes de l'Etat, la peur du désordre, des violences ou même simplement de l'imprévu, qui a incité le législateur à "préparer les élections", mettre au point un système électoral "ingénieusement compliqué", jugé parfait. Ainsi une classe politique ouverte, mais réduite en nombre, peut toujours justifier sa présence à la tête de l'Etat. Mais elle n'aura le soutien massif de l'opinion publique que dans les heures graves où l'esprit de solidarité se réveille.

C. S.

haut

[p. 99]

Les partis politiques

Les partis politiques, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, sont, à Genève, les fruits de la révolution radicale de 1846 et de la Constitution de 1847 qui établit une démocratie libérale représentative, fondée sur le suffrage universel. Et c'est en l'espace d'une quarantaine d'années que surgissent les quatre grands partis qui sont aujourd'hui encore les principaux piliers de notre Etat cantonal, les partis gouvernementaux. Pour les appeler par leurs noms actuels: les partis radical, libéral, démocrate-chrétien et socialiste.

Ces ancêtres, on a aujourd'hui un peu de peine à les reconnaître: dans le foisonnement des idées et des courants qui agitent la seconde moitié du XIXe siècle, ils tâtonnent à la recherche de leur doctrine, de leur position sur l'échiquier politique, de leurs alliances aussi, qui parfois surprennent et qui connaîtront de brusques renversements, au gré des événements non seulement politiques, mais aussi économiques (périodes de crise), sociaux et confessionnels.

La genèse des quatre piliers de notre Etat cantonal

Le Parti radical, fondé en 1842, reçoit successivement l'empreinte de trois hommes d'Etat. James Fazy donne à la révolution radicale un tour plus politique et institutionnel que social. Il se réclame des principes de liberté et de droits de l'homme, fait de ce parti, avec le mot d'ordre "Démocratie et progrès", une force de modernisation et d'ouverture, s'appuie à la fois sur la "Fabrique" (le monde des artisans de Saint-Gervais), les paysans catholiques et les classes moyennes. Survient en 1870 Antoine Carteret qui — Kulturkampf oblige — pratique une politique anticléricale et éloigne l'électorat catholique. Ce dernier répond par la constitution, en 1874, de l'Union des campagnes, un mouvement confessionnel qui aboutira en 1892 au Parti indépendant.

Troisième étape radicale: celle de Georges Favon; au tournant du siècle, il met l'accent sur les réformes sociales. Le Parti radical se considère comme un parti de gauche et c'est tout naturellement de ce côté-là qu'il va chercher des alliances, lorsque le socialisme aura pris pied à Genève. (Le Parti ouvrier socialiste naît en 1892.) L'union des gauches radicale et socialiste subsistera jusqu'en 1918, aura encore quelques sursauts de vie jusqu'au seuil des années trente et succombera définitivement avec l'arrivée de la génération des socialistes de gauche.

Que se passait-il plus à droite, pendant ce temps? — L'ancêtre du Parti libéral apparaissait dès 1852 sous la modeste appellation d'Association démocratique. Celle-ci se [p. 100] proposait de lutter contre les excès et la domination trop absolue du pouvoir radical. Elle entendait défendre les droits individuels (déjà!).

Ce mouvement, puis ce parti de notables d'origine protestante s'attirera une certaine sympathie de l'électorat catholique, plutôt conservateur lui aussi, surtout au moment des luttes anticléricales déclenchées par Carteret, qui eurent ainsi l'effet imprévu de rapprocher dans une certaine mesure des citoyens des deux confessions.

On ne saurait passer sous silence la date de 1892: le système électoral majoritaire fait place au système proportionnel. C'est lui qui permet aux quatre partis existants d'affirmer leur personnalité propre et de lutter dès lors chacun sous sa bannière.

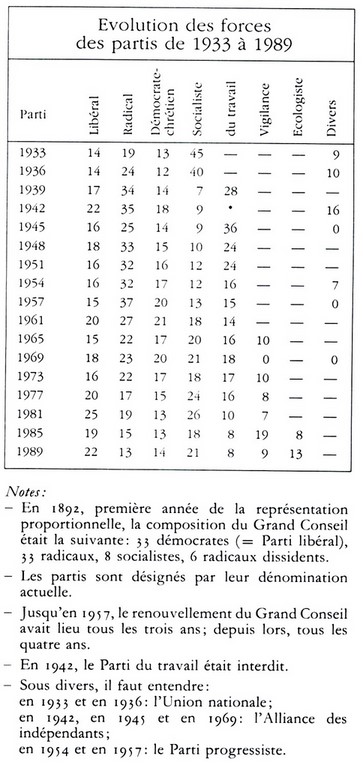

L'histoire plus récente des partis est mieux connue, avec les aléas que leur valurent notamment la Première Guerre mondiale, la crise économique des années trente, le "temps des passions" avec Léon Nicole et Géo Oltramare, le gouvernement à majorité de gauche de 1933 à 1936, la Seconde Guerre mondiale, dont la gauche sortira coupée en deux.

La montée de la gauche socialiste, puis communiste a repoussé vers le centre le Parti radical. Quant au Parti indépendant chrétien-social — devenu Parti démocrate-chrétien — c'est une évolution inverse qui l'a amené de la droite vers le centre, en accord avec l'élaboration de la doctrine sociale de l'Eglise catholique.

Le Parti radical

Le Parti radical est le plus gouvernemental des partis politiques genevois, puisque depuis le milieu du siècle dernier il n'a été absent du Conseil d'Etat que pendant quelque vingt-cinq ans. Ce presque constant exercice des responsabilités lui a inspiré une certaine méfiance envers les belles théories politiques et l'a incité au pragmatisme — ce d'autant plus qu'il a été obligé de revoir à maintes reprises ses objectifs: au fur et à mesure qu'ils étaient atteints, il lui fallait en définir de nouveaux.

Ces dernières années, cependant, le Parti radical s'est attaché à mieux cerner sa doctrine. Il se réclame d'un humanisme dépassant les analyses de type purement économique, comme le marxisme et le libéralisme pur. Il prône la modération, l'équilibre, un juste milieu qui veut faire la part à l'économie de marché, à l'esprit d'entreprise, à la propriété individuelle, tout en admettant une intervention mesurée de l'Etat en tant qu'arbitre, pour corriger les injustices sociales. [p. 101: image / p. 102]

Le "moins d'Etat" cher au Parti radical suisse, qui a rencontré un écho certain dans la population, est compris avant tout par le Parti radical genevois comme un "moins d'administration et de réglementation" plutôt qu'un "moins de gouvernement". Les radicaux veulent des finances publiques saines: pas d'Etat pauvre, qui serait dur aux faibles, mais un Etat faisant la politique de ses moyens, qui ne considère pas tous les citoyens comme des assistés sociaux. Ce parti, qui a connu des tendances centrifuges vers la droite comme vers la gauche, réaffirme aujourd'hui sa vocation centriste et populaire, dans une constellation politique qui a tendance à se bipolariser: dans un pays qui évite les alternances brutales de gouvernements de gauche et de droite, disent les radicaux, la concertation, le consensus jouent un rôle fondamental et l'on débouche le plus souvent sur des solutions de compromis centristes.

Le Parti libéral

De tout temps, le Parti libéral a mis l'accent sur la liberté et la responsabilité du citoyen, qui doit être traité en adulte capable de prendre ses décisions, plutôt qu'en enfant à qui l'Etat dicte tous ses comportements. Un exemple récent: l'opposition de ce parti à l'obligation de porter la ceinture de sécurité lors de la votation du 30 novembre 1980.

La doctrine libérale entend aller aujourd'hui au-delà d'une conception purement économique pour défendre et maintenir une société "à taille humaine", où l'individu assume ses [p. 103] responsabilités, où la famille reste la communauté fondamentale, où le rôle de la commune (l'entité politique la plus proche du citoyen) est renforcé, où le Canton ne perd pas ses prérogatives au profit de l'Etat central. Le Parti libéral se veut le défenseur constant du fédéralisme contre une emprise croissante de la Confédération.

Pour faire contrepoids à une gauche qui réclame toujours plus d'Etat, les libéraux affirment que l'Etat ne doit pas s'enfler démesurément. S'il doit assumer des tâches nouvelles, il compensera cette extension en élaguant des branches devenues inutiles. C'est le seul moyen de freiner la hausse inquiétante des dépenses de l'Etat et, en conséquence, celle des impôts. Le Parti libéral s'élève contre une distorsion entre les conditions faites aux salariés du secteur public et du secteur privé.

Enfin, il entend maintenir les acquis sociaux, mais rappelle que pour ce faire et pour augmenter le niveau de vie, il faut assurer la santé de l'économie et renoncer à entraver l'initiative privée. Il ne faut pas "casser la machine économique" par des lois abusives.

Le Parti démocrate-chrétien

Le Parti démocrate-chrétien s'affirme centriste. Regroupant des citoyens de classes différentes sur la base d'une doctrine d'inspiration chrétienne — il se défend, en revanche, d'être un parti confessionnel et a fait un effort d'ouverture en direction des protestants — il a été déchiré parfois entre des courants de gauche et de droite, et s'est attaché ces dernières années à fortifier son unité et sa cohésion interne.

C'est un parti qui s'élève contre la lutte des classes et qui, face aux philosophies matérialistes, veut apporter à la politique un "supplément d'âme". Rejetant à la fois le libéralisme intégral et le marxisme, il veut se démarquer des autres partis par trois principes: la liberté — sa philosophie personnaliste lui fait récuser tous les totalitarismes —, la solidarité — par laquelle il affirme se distancer de la droite — et le principe de subsidiarité, par lequel il s'écarte de la gauche: l'Etat ne doit entrer en jeu que pour les tâches que le secteur privé n'est pas en mesure d'assumer; il ne doit pas concurrencer l'économie privée.

Dans le cadre de l'Entente (qui regroupe libéraux, radicaux et démocrates-chrétiens), le Parti démocrate-chrétien met particulièrement l'accent sur les préoccupations sociales, en matière de logement et de renforcement du rôle de la famille notamment.

[p. 104]

Le Parti socialiste

Issu de la classe ouvrière et du mouvement syndicaliste, le Parti socialiste a accueilli après la Seconde Guerre mondiale d'autres milieux et d'autres courants qui ont exercé sur ses positions une influence croissante: le milieu des intellectuels, souvent plus à gauche dans ce parti que le monde ouvrier, puis, dans les années septante, une partie du mouvement écologiste, dont il s'est affirmé le porte-parole.

Ce pluralisme d'opinions, tout en constituant un enrichissement, n'a pas manqué de provoquer des dissensions internes qui sont parfois apparues au grand jour. Ainsi en 1980, dans la bataille de l'autoroute de contournement, on vit s'affronter les syndicalistes, soucieux de la bonne marche de l'économie et de la sauvegarde des emplois, et les écologistes, donnant la priorité à la protection de l'environnement.

Le Parti socialiste se veut à la fois au gouvernement et dans l'opposition, ce qui constitue aussi un facteur de tensions, notamment entre ses magistrats à l'exécutif, lorsqu'ils sont de tendance sociale-démocrate, et une partie de ses parlementaires, moins "modérés". La participation à un gouvernement de majorité "bourgeoise" a été fréquemment remise en question, mais a toujours été plébiscitée par la base du parti. Depuis la récession des années septante, toutefois, le Parti socialiste a adopté des positions plus dures, qui se traduisent par le remplacement progressif de magistrats sociaux-démocrates par des magistrats se situant plus à la gauche du parti. Les tensions se déplacent ainsi de l'intérieur du Parti socialiste à l'intérieur du gouvernement, où le principe de collégialité est plus souvent remis en cause.

Le Parti socialiste veut obtenir une redistribution des richesses par le biais d'une fiscalité fortement progressive. Cette fiscalité doit procurer à l'Etat des moyens financiers suffisants pour lui permettre de pratiquer une politique sociale généreuse et de satisfaire en outre les revendications de la fonction publique. C'est pourquoi il s'oppose généralement aux propositions de baisse d'impôts. Enfin, le Parti socialiste veut changer fondamentalement la société, mais opérer cette révolution par la voie démocratique. Sa solution? Instaurer l'autogestion dans tous les domaines de la vie — politique, économique, culturel — distribuer les pouvoirs au plus bas niveau possible.

[p. 105]

Les "cadets": les partis nés au XXe siècle

Le XXe siècle a vu naître bon nombre d'autres partis, dont plusieurs furent éphémères, tandis que certains se sont maintenus jusqu'à nos jours.

Dans l'ordre chronologique, ce sont principalement:

- l'Union de défense économique, née après la Première Guerre mondiale d'une scission du Parti démocratique (libéral); elle avait pour objectif de lutter contre la gauche, l'étatisme, la politique des caisses vides et de défendre les valeurs morales traditionnelles; elle a joué un rôle jusqu'en 1932

- l'Union nationale, fondée en 1932, aboutissement de l'action fascisante menée par Georges Oltramare dès 1923, notamment dans son journal "Le Pilori"; elle se désagrégera au seuil de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les partis de l'Entente s'unissent dans une volonté de résistance aux menaces extérieures

- le Parti du travail, dissidence du Parti socialiste, fait son entrée au Grand Conseil en 1936, mais est interdit l'année suivante (votation populaire); après une période de clandestinité pendant la guerre, le Parti du travail réapparaît au grand jour en 1945 et prend sa revanche avec 36 sièges au Grand Conseil; mais, depuis lors, son audience ne cessera de diminuer, au fur et à mesure que montera celle du Parti socialiste

- l'Alliance des indépendants de Gottlieb Duttweiler, qui fait une percée à Genève en 1942, mais ne se maintiendra au Grand Conseil que durant une législature et ne parviendra plus à s'imposer par la suite

- le Parti progressiste, créé par Léon Nicole au moment où il quitte le Parti du travail, obtient 7 sièges au Grand Conseil en 1954, mais disparaîtra à la fin de la législature

- en 1954 également, le Réveil civique se présente aux élections — sans succès; c'est une dissidence du Parti démocrate, un mouvement de droite qui manifeste son inquiétude face à "l'envahissement" de Genève et aux changements trop rapides

- dix ans plus tard, en 1964, naît le mouvement Vigilance, qui reprend des thèmes analogues à ceux du Réveil civique; son origine: une réaction patriotique contre la pièce de théâtre Le banquier sans visage

- 1969 voit l'apparition de la Ligue marxiste révolutionnaire, devenue en 1980 le Parti socialiste ouvrier, formée à l'origine de militants exclus du Parti du travail et qui se déclare trotzkyste; ses échecs aux élections ne l'empêchent [p. 106] pas d'être une minorité très active, mais ont incité plusieurs de ses ténors à se présenter ensuite aux élections sous l'étiquette d'autres partis

- l'Action nationale s'est manifestée épisodiquement à Genève depuis les années septante par sa lutte contre la surpopulation étrangère; elle n'a jamais pu faire élire ses candidats, mais a soutenu ceux de Vigilance

- le PEG, Parti Écologiste Genevois, fondé en 1983. De tous les partis ou mouvements plus ou moins contestataires nés au XXe siècle, deux seulement sont venus tenir compagnie durablement aux quatre "vieux" partis genevois sur les bancs du Grand Conseil: le Parti du travail et Vigilance. Le PEG semble vouloir suivre le même chemin.

Le Parti du travail

Le Parti du travail, le plus discipliné et le plus structuré des partis politiques genevois, ne renie pas sa base philosophique marxiste-léniniste sans laquelle, dit-il, il n'aurait plus de raison d'être. Il lutte pour l'abolition du capitalisme et pour l'instauration d'une société socialiste, puis communiste. Il veut trouver pour ce faire une voie nationale qui passe par l'union de la gauche.

Dans la pratique, le Parti du travail s'élève contre la politique "d'austérité" et d'économies du gouvernement. Il se considère comme la seule opposition véritable, étant donné que les socialistes siègent au gouvernement. Cela ne l'empêche pas d'être présent dans les exécutifs communaux.

Depuis 1945, le Parti du travail a subi une érosion constante. Les causes. en sont multiples: affaiblissement du secteur industriel qui constituait un réservoir de militants communistes, remplacement progressif des ouvriers suisses par des ouvriers étrangers, élévation du niveau de vie, virage écologique pris trop tardivement, mécontents attirés par d'autres formations comme Vigilance, effet négatif de l'image de marque soviétique. Pourtant, malgré l'effondrement des régimes communistes à l'Est, il a réussi à se maintenir jusqu'ici dans les Conseils (Ville de Genève en 1991).

Vigilance

Après les années de forte immigration et d'expansion démographique, Vigilance a traduit l'inquiétude d'une partie de la population genevoise, qui voyait son canton se transformer à toute allure et redoutait la Genève de 800.000 habitants dont il était question dans les années soixante. De [p. 107] ce sentiment sont nés ses mots d'ordre: conservation de la nature et du patrimoine, pas de bétonnage du canton, lutte contre les dépenses démesurées de l'Etat, contre une trop forte immigration.

Vigilance s'est défini comme une opposition nationale, par contraste avec l'opposition de gauche. Ce mouvement a subi une crise par suite de la dérive d'une partie de ses leaders et de ses militants vers l'extrême droite. Il en est résulté une scission et la création d'un nouveau parti, le Mouvement Patriotique Genevois (MPG). C'est sous cette étiquette que siègent depuis 1990 huit des neuf anciens députés vigilants au Grand Conseil. Le neuvième s'est inscrit comme hors parti. Cette scission a entraîné la débâcle des vigilants au Conseil municipal de Genève-Ville en 1991.

Le Parti écologiste

Le Parti Écologiste Genevois (PEG) a réussi sa première percée parlementaire l'année même de sa naissance, soit aux élections fédérales de 1983, en obtenant l'un des sièges de la députation genevoise au Conseil national. Puis il est entré au Grand Conseil en 1985. Il entend traiter tous les problèmes sous l'angle de la protection de l'environnement. Il a adopté cinq critères: long terme, qualité, humanisme, antitechnocratie et décentralisation.

Il apparaît déjà solidement implanté au plan cantonal et dans plusieurs communes, notamment en Ville de Genève. Alors qu'il affirmait, à ses débuts, n'être "ni de gauche, ni de droite", il a fait alliance avec la gauche, en 1991, pour l'élection en Ville de Genève. Cela lui a permis d'entrer au Conseil administratif et a entraîné, du même coup, un renversement de majorité dans cet exécutif — alors qu'au Conseil municipal les deux blocs sont à égalité, ce qui rend toute prise de décision difficile.

Dispersion

Pendant longtemps, quatre partis ont siégé au Parlement, puis cinq, puis six, puis sept, depuis que le Parti écologiste genevois a réussi sa percée sur le plan cantonal. On assiste ainsi, à Genève, à une dispersion, un émiettement progressif du pouvoir politique qui rend plus malaisé l'exercice des responsabilités. Des majorités de hasard se constituent selon les objets à débattre, et suivre une ligne claire et cohérente devient de plus en plus problématique.

E. R.-L.

haut

[p. 108: image / p. 109]

Les groupes de pression

La formule "groupe de pression" est entrée dans le vocabulaire politique quotidien et, de ce fait, ne laisse pas les citoyens indifférents. Ainsi, certains d'entre eux objectent à la formation de ces groupes, qu'ils considèrent comme une entrave au bon fonctionnement de la démocratie, leur action portant uniquement sur la défense d'intérêts particuliers et délaissant totalement celle de l'intérêt général; d'autres, au contraire, estiment qu'ils constituent un élément naturel et légitime des institutions démocratiques, les partis politiques traditionnels ne pouvant satisfaire tout le monde.

La liberté et le droit d'association, la naissance du régime parlementaire et le développement de l'industrie ont donné un essor considérable aux groupes de pression: de nombreuses organisations se sont constituées pour défendre, toujours de façon sectorielle, les intérêts économiques, sociaux, culturels, voire moraux de leurs membres en exerçant une influence aussi forte que possible sur les pouvoirs publics et le peuple souverain afin d'obtenir d'eux des décisions conformes au but qu'elles poursuivent.

La Confédération et les groupes de pression

Les autorités fédérales n'ont jamais considéré que la défense organisée d'intérêts économiques, sociaux ou culturels était en contradiction avec la démocratie. A la fin du XIXe siècle, l'administration faisait même appel aux grandes associations économiques pour la préparation des lois, faute de personnel. Aujourd'hui, la procédure de consultation, typiquement helvétique, vise à obtenir l'avis des milieux, publics et privés, qui seront touchés directement ou indirectement par une disposition législative, sur le projet qui en a été élaboré par l'administration. La procédure de consultation s'adresse aux gouvernements cantonaux, aux partis politiques et aux organismes représentatifs de l'économie, de la culture, des intérêts sociaux. C'est ainsi que, sur le plan privé, les quatre organisations de faîte de l'économie suisse — l'Union suisse des paysans, l'Union suisse du commerce et de l'industrie qui comprend, d'une part le "Vorort", ou comité directeur de cette Union, d'autre part la Chambre suisse du commerce, l'Union suisse des arts et métiers et l'Association suisse des banquiers — exercent une influence considérable sur les décisions du Conseil fédéral et des Chambres en matière économique. Ces quatre organisations consultent à leur tour leurs sections, si bien qu'en dernière analyse le paysan, l'artisan, l'industriel ou le banquier, pour peu qu'il participe à la vie de son association [p. 110] professionnelle, a l'occasion de s'informer et d'exercer une influence sur les lois et règlements qui régissent son activité. En ce qui concerne les relations du travail, ce sont l'Union des associations patronales suisses, l'Union syndicale et les syndicats chrétiens qui sont consultés. Des associations ou fondations à vocation sociale ou patriotique telles que Pro Juventute, Pro Senectute, Pro Familia, la Nouvelle Société helvétique, etc., sont consultées sur les projets de leur ressort.

Certains de ces groupes d'intérêts sont même cités dans la Constitution fédérale. Ils sont associés à la vie institutionnelle suisse, soit en participant à la procédure de consultation, soit en faisant élire des députés aux Chambres fédérales, soit encore en faisant des recommandations à leurs membres, soit enfin en récoltant des signatures en vue du dépôt d'un référendum.

Genève et les groupes de pression

On retrouve sur le plan cantonal et communal, en matière de groupes de pression, une structure analogue à celle que l'on a rencontrée sur le plan fédéral, mais la procédure de consultation est pratiquée de façon moins systématique, et rarement sous la forme d'une préconsultation, par les autorités genevoises. De plus, les objets soumis à des pressions ne sont pas toujours les mêmes et les passions sont plus vives, du fait que la population se sent directement concernée par les revendications locales.

En matière économique, c'est avant tout la Chambre de commerce et d'industrie de Genève qui intervient pour défendre les intérêts de l'économie genevoise. Mais la Chambre genevoise d'agriculture, la Fédération des syndicats patronaux, le Groupement des banquiers privés, la Société pour le développement de l'économie suisse et d'autres groupements exercent eux aussi une influence sur les décisions de l'Etat. Ce ne sont d'ailleurs pas toujours les groupements officiellement chargés de la défense des intérêts économiques qui exercent l'influence la plus décisive. Que l'on songe par exemple au poids qu'ont représenté les chasseurs et à celui que représentent encore les pêcheurs, qui leur permet de s'opposer à certains projets officiels jugés préjudiciables à la pêche.

En matière sociale, les syndicats d'une part, l'Union des associations patronales genevoises d'autre part, s'efforcent d'obtenir de l'Etat qu'il tienne compte des intérêts qu'ils représentent.

[p. 111]

Le logement

Dans le domaine du logement, marqué depuis les années soixante par une grave pénurie (voir volume III de cette Encyclopédie, pages 153-172) on trouve un nombre important d'associations visant à l'amélioration des conditions dans ce secteur. Les locataires se sont groupés en associations d'habitants et groupes de quartiers, comme aux Grottes ou aux Eaux-Vives par exemple. A l'échelon cantonal, ils sont représentés par deux organisations très agissantes: le Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement et l'Association genevoise de défense des locataires, plus connue sous le nom d'ASLOCA. De plus, le Mouvement populaire des familles leur apporte un soutien efficace. De leur côté, les milieux immobiliers sont groupés dans la Chambre genevoise immobilière, chargée de la défense de leurs intérêts. Les associations de défense des locataires ont incontestablement amené l'Etat à promulguer certaines lois qui leur sont favorables: le Code des obligations a été modifié en 1972 et encore en 1990 dans le sens d'une meilleure défense des locataires. Sur le plan cantonal, ceux-ci peuvent s'adresser à différentes juridictions en matière de baux et loyers où ils trouvent généralement une oreille attentive. Les milieux immobiliers pensent que, poussée trop loin, la défense des locataires risque de décourager les investissements immobiliers ou l'entretien des immeubles.

Protection de l'environnement naturel et bâti

La défense du patrimoine architectural est l'affaire de la Société d'art public, section genevoise de la Ligue suisse du patrimoine national, et de groupements comme Le Guet, Le Boulet, à Carouge, et Sauvegarde et Progrès, l'organisation de Me Pierre Guinand, auxquels il faut ajouter les associations d'habitants et groupes de quartiers mentionnés plus haut et les associations d'intérêts constituées en fédération. Ce sont là des groupes de pression caractérisés qui, d'une part interviennent auprès des pouvoirs publics pour la sauvegarde de certains bâtiments ou ensembles architecturaux, d'autre part recourent au grand public pour s'opposer en votation à des rénovations jugées trop lourdes, comme ce fut le cas de l'Hôtel Métropole en 1977 et du Musée Ariana en 1981. L'action de ces groupes est efficace; leurs intentions sont louables, mais ils sont parfois récupérés par des personnes qui ont de tout autres préoccupations et dont l'action nuit aux intérêts qu'elles prétendent soutenir.

[p. 112]

Les groupes écologistes

L'un des domaines qui a donné naissance aux groupes de pression les plus nombreux et les plus actifs est celui de la qualité de la vie, de la protection de l'environnement, de l'écologie sous toutes ses formes: lutte contre la pollution, contre le bruit, contre les nuisances de toutes sortes, lutte pour la protection de la nature, pour une saine politique des transports, contre l'énergie nucléaire, tels sont les thèmes principaux qu'abordent ces groupements pour infléchir la politique du Canton et de ses institutions. Ces groupes, qu'on appelle "les verts", ont nom Association genevoise pour la protection de la nature, Institut suisse de la vie, WWF, Association suisse des transports, etc. Ils entrent tout naturellement en conflit avec des organisations telles que la Section genevoise de l'Automobile-Club suisse ou du Touring-Club suisse, qui prétendent eux aussi lutter pour améliorer la qualité de la vie. L'action des premiers peut être jugée différemment selon le point de vue auquel on se place. Les partisans inconditionnels d'un retour à une vie plus simple, aux transports publics, aux économies d'énergie se félicitent de l'échec du parking de l'Observatoire, du blocage de la ligne à haute tension Mühleberg-Verbois, des obstacles mis pendant longtemps à la construction de l'autoroute de contournement, tandis que leurs adversaires constatent que la circulation des véhicules à moteur devient de plus en plus difficile en ville, que l'approvisionnement de Genève en énergie est menacé, que les restrictions mises, pour des motifs écologiques, au développement de l'économie présentent des risques pour l'emploi.

Formations occasionnelles

Enfin, les votations sur un texte de loi ou un article constitutionnel donnent habituellement lieu à la création d'un ou plusieurs groupes de pression visant à soutenir ou à combattre l'un des objets soumis au scrutin populaire, éventuellement pour récolter les signatures nécessaires au dépôt d'une demande de référendum.

Tous ces groupes de pression, quels que soient les intérêts qu'ils défendent — certains politologues croient même pouvoir y rattacher les partis politiques — visent à obtenir la satisfaction de leurs objectifs par une action essentiellement revendicatrice, en utilisant les moyens qui leur sont reconnus par la loi.

[p. 113]

Les groupes de pression et la politique des partis

Les rapports entre les groupes de pression et la politique sont extrêmement variés. Dans certains cas, ils agissent indépendamment de toute appartenance et de toute sympathie politique pour faire aboutir un projet qu'ils jugent utile à la collectivité. C'est ainsi que la Société genevoise d'utilité publique est intervenue pour obtenir une modification de la loi fiscale genevoise autorisant les personnes physiques à défalquer de leur revenu les dons qu'elles ont faits à des institutions charitables, philanthropiques ou d'utilité publique. Parfois d'ailleurs, un groupe de pression hors parti, constitué pour un but purement idéal, est peu à peu noyauté par un parti et prend une couleur politique. Dans d'autres cas, le milieu d'où émane l'initiative la pare automatiquement d'une couleur politique. Enfin, certains groupements se sont transformés en partis politiques: les milieux écologistes, recrutés à l'origine dans toutes les tendances, ont fini par créer leur propre parti.

F. H. et J. de S.

haut

[p. 114]

Les médias

Un pouvoir variable

On entend par médias les moyens d'information de masse utilisant l'écriture, le son ou l'image.

Examiner la place des médias dans un chapitre sur la représentation populaire, c'est considérer seulement deux de leurs facettes: lieux d'expression de familles de pensée; à l'inverse, moyens d'influencer l'opinion publique. Une telle approche évacue deux autres facettes: l'informative et la distractive; encore que l'une et l'autre, jamais totalement pures, puissent avoir un certain impact sur les courants de pensée.

Les médias disposent-ils réellement d'un pouvoir sur les esprits? Sur ce point, deux thèses s'opposent. Les uns affirment que c'est le cas et que ce pouvoir agit subrepticement. Beaucoup connaissent en effet (grâce aux médias!) les applications extrêmement subtiles et efficaces de la science de la manipulation des esprits. Les gens de presse, eux, contestent habituellement cette vision des choses. Loin de constituer un pouvoir, affirment-ils, les médias ne sont que le miroir de la société environnante, de sa culture et de ses goûts. En fait, selon les circonstances, l'un ou l'autre est vérifiable.

On peut relever en outre que dans de nombreux cas le processus d'influence agit dans les deux sens. En retransmettant les idées qu'il capte largement à l'extérieur, le journaliste les colore souvent de sa personnalité et de sa vision propre. A son tour, le lecteur — le spectateur ou l'auditeur — reprend ces idées modifiées et leur fait poursuivre leur pérégrination en les chargeant de la "valeur ajoutée" de sa subjectivité.

Et puis, beaucoup de lecteurs aspirent moins à intégrer à leur façon habituelle de penser une opinion nouvelle ou plus élaborée qu'à trouver confirmation de la leur. Tenant compte de cette réalité, un média peut choisir de satisfaire le plus grand nombre possible d'entre eux en s'assignant de n'exprimer dans ses colonnes que les points de vue les plus généralement reçus. Il s'assure ainsi la plus large audience possible ainsi que, ipso facto, un pouvoir considérable de maintien du statu quo.

Lors de crises économiques telles que celles des années 1990 et 1991, les journaux tous-publics, vivant à raison de 75% de leurs recettes publicitaires, sont contraints de se faire encore davantage miroirs de la société environnante en collant de plus près aux exigences du marché des lecteurs; tandis que les journaux d'opinion sont plutôt conduits à typer davantage encore leur partie rédactionnelle afin de s'assurer au moins l'assise d'un lectorat fidèle, à défaut d'une manne publicitaire substantielle. La problématique "miroir ou facteur d'influence?" s'en trouve modifiée d'autant.

[p. 115]

Diversité de la presse genevoise

La liberté de pensée repose sur la diversité des courants d'opinion, la négation de toute situation de monopole. A cet égard, on peut se demander s'il est sain, à long terme, que les partis de gauche ne disposent, à Genève comme en Suisse romande, d'aucun quotidien, alors qu'ils rassemblent habituellement près de 40 pour cent des votants. Pour le moins, cette situation exige un usage modéré et nuancé du pouvoir exclusif qui est entre les mains des autres tendances.

On peut regretter aussi que l'ère des journaux satiriques, lesquels ont beaucoup contribué à animer la vie politique genevoise, paraisse terminée. Le Carillon de Saint-Gervais a paru de 1854 à 1899, Guguss de 1894 à 1936. Quant au Pilori, le journal de Georges Oltramare qui a été publié de 1923 à 1940, on ne saurait regretter sa disparition: il a prêché la haine des juifs avec une meurtrière efficacité.

Afin de mieux saisir la réalité proprement genevoise, fouillons un peu le sol au niveau des racines des médias locaux, notamment les quatre quotidiens, sans omettre l'influence des ondes et écrits venant d'ailleurs.

[p. 116]

Les débuts de la presse écrite: libelles, pamphlets, brochures...

Les publications éditées à Genève aux XVIIe et XVIIIe siècles ne constituent pas à proprement parler des journaux. Sur le continent, la presse quotidienne n'est apparue qu'à la Révolution française et, à Genève, jusqu'en 1792 la censure rendait toute publication périodique à caractère politique impensable. On ne trouve donc que des pamphlets politiques et des brochures scientifiques ou littéraires, si l'on fait abstraction de la Feuille d'avis qui parut, sous des titres divers, dès 1752.