Conclusion: école

Conclusion

Finalité de la connaissance

La connaissance, son acquisition et son accroissement, figure en tête des lois genevoises sur l'enseignement public et sur l'Université. Mais quel est le ressort profond de celui qui veut connaître? Veut-il acquérir la connaissance dans sa totalité, pour atteindre la sagesse et le bien suprême? Ou cède-t-il à la tentation d'être "comme Dieu"? Prétend-il transformer le monde ou s'y intégrer? Ou recherche-t-il simplement le pouvoir et l'argent, que procure un métier lucratif, grâce à une formation de haut niveau?Lorsque l'on étudie l'histoire de l'enseignement et de la science à Genève, on a l'impression que tout a commencé à la Réforme, avec la décision du Conseil général du 21 mai 1536 de salarier un maître d'école et que "chescung soit tenu envoyer ses enfans à l'escholle et les faire apprendre". Décision sur laquelle on projette après coup le modèle radical de l'école publique, gratuite et obligatoire. Le mythe mobilisateur de la Réforme occupe une telle place dans la conscience collective des Genevois, que rien ne semble avoir existé auparavant.

Mais les nouvelles institutions scolaires faisaient référence à ce qui avait existé avant 1536. Lorsque, le 28 avril précédent, Farel s'était présenté au Petit Conseil pour l'exhorter à pourvoir aux écoles, "que l'on aye maistre et que l'on ne laisse point perdre temps aux enfans", il pensait aussi à la vie des étudiants à la fin du Moyen Age, qui perdaient leur temps à mendier leurs études. Quant au Conseil des Deux Cents, qui examina la question le 19 mai 1536, il entendait que l'école enseigne aux enfants "à vivre selon Dieu et sa parolle".

Ce propos fut celui de tout l'Ancien Régime. C'est la Genève de James Fazy qui voulut une école laïque indépendante de l'Eglise et qui consacra, à ce niveau, la séparation entre les objectifs matériels, politiques, économiques et sociaux de la connaissance, et la "connaissance de Dieu". Séparation que l'Académie et les savants genevois de la "crise de la conscience européenne" avaient amorcée dès la fin du XVIIe siècle.

Aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan de cette évolution, on découvre que le modèle culturel a changé, que l'idéal de la formation humaniste, encore en honneur au début de notre siècle, a fait place désormais à l'acquisition de méthodes scientifiques expérimentales, même en sciences humaines, et à un enseignement scolaire et universitaire qui privilégie la formation technique des élèves. Le résultat, si l'on en croit les statistiques, est brillant: les études longues, [p. 238] la formation professionnelle sont en honneur, et toujours moins nombreux sont les jeunes gens et les jeunes filles qui terminent leur scolarité obligatoire sans la perspective d'un diplôme professionnel et/ou universitaire. L'enseignement public a asservi les élèves à l'économie. Il n'a pas donné de sens à leur vie. Mais appartient-il à l'école de donner un sens à la vie?

Les priorités

Les limites imposées par la nature, et plus encore par les budgets, ont forcé savants et enseignants à s'interroger sur la nécessité et l'urgence relative des connaissances qu'il s'agissait d'acquérir et de transmettre. Mais en amont de cette question dictée par des impératifs matériels, les Réformateurs avaient formulé un idéal de connaissance qui englobait tout dans un programme à vrai dire métaphysique. Connaître Dieu, telle était la priorité absolue qui devait entraîner avec elle toutes les recherches sur la nature et sur l'homme.

Aujourd'hui, la préoccupation matérielle, de secondaire qu'elle était, est devenue primaire: les savants dans leurs programmes de recherches, les responsables des collectivités publiques en élaborant le budget de la recherche et de l'enseignement, se trouvent devant un choix où la dimension transcendantale n'intervient plus. Ils doivent se déterminer entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. [p. 239]

La recherche fondamentale vise à comprendre les lois de la nature — ou, pour les sciences humaines, les lois du comportement humain. Les phénomènes étudiés doivent être aussi simples et aussi généraux que possible. La recherche appliquée, elle, doit aboutir à un dispositif utilisable et utile. Il est évident qu'aux yeux des pouvoirs publics et des contribuables, les recherches, dont les résultats pratiques et l'utilité immédiate sont patents, bénéficient d'une grande faveur, quelquefois au détriment de recherches fondamentales d'une plus grande portée à long terme.

Pour une éthique de la connaissance

Les limites matérielles toujours plus visibles sont aussi révélatrices des barrières psychologiques qui font obstacle aux progrès des sciences. Non seulement le public inquiet et mal informé, mais surtout les savants eux-mêmes s'interrogent sur les finalités de leurs découvertes et sur les usages pervers qui pourraient en être faits. Certains ont même renoncé à poursuivre leurs recherches, notamment en génétique, pressentant qu'ils allaient franchir un seuil au-delà duquel elles feraient courir des dangers à l'humanité.En physique, en chimie, les recherches — favorisées, on le sait, par les nécessités de la guerre et de l'armement — placent les savants devant des choix dramatiques, et l'on ne peut plus, devant l'ampleur des catastrophes qui menacent l'espèce humaine, considérer que la recherche scientifique, même fondamentale, est innocente.

A Genève, comme dans le reste du monde occidental, le public n'est pas indifférent à ce problème. Preuves en soient les interventions politiques nombreuses en faveur des droits des malades, qui ont culminé dans le vote d'une loi sur ce sujet le 6 décembre 1987; les discussions passionnées autour de l'acharnement thérapeutique; la crainte qui se manifeste au sujet des centrales nucléaires édifiées non seulement en Suisse, mais à l'étranger, à proximité de nos frontières. Le pays, en dépit de ses institutions démocratiques — ou peut-être à cause de la transparence qui leur est liée — n'échappe pas à l'angoisse provoquée par les "progrès" de la science, qui touche à certaines limites qu'on ne veut plus ou qu'on n'ose plus dépasser.

Au Moyen Age, la recherche scientifique était une méditation, poursuivie dans le silence du monastère, qui englobait le physique et le métaphysique, l'expérimental et le transcendantal. L'imperfection des instruments de connaissance forçait le savant à ranger dans les mystères inaccessibles [p. 240] beaucoup de phénomènes et de lois physiques aujourd'hui connus de tout homme cultivé. Du mystère inaccessible, on dérapait facilement vers le mystère sacré, d'où des condamnations telles que celle de Galilée en 1633. Mais aussi, la pensée scientifique incluait une religion et une morale, qui évitait aux savants les dilemmes et la situation inconfortable qu'ils connaissent aujourd'hui.

La philosophie cartésienne, en n'admettant pour vrai que ce qui est connaissable par l'expérience, a permis un progrès considérable des sciences, mais les a coupées de leur communication avec le transcendant. En même temps, le perfectionnement des méthodes et des appareils d'observation a permis d'étendre considérablement le champ du connaissable et du perceptible. Aujourd'hui, les sciences physiques et biologiques touchent aux vieux mystères de l'origine de la vie et de la matière, et donnent à l'homme un pouvoir considérable sur la nature, sans lui donner le jugement et le sens des responsabilités appropriés.

Face à ce gigantesque problème, divers pays ont constitué, dès les années 1980, des "comités d'éthique", qui s'efforcent de formuler des règles de conduite, particulièrement pour les médecins et les biologistes. Un peu partout, des groupes de réflexion, comprenant des savants et des philosophes de haut niveau, veulent concilier morale et science. Certains vont jusqu'à élaborer des systèmes philosophiques où la recherche mathématique conduit à la métaphysique et même à la transcendance de Dieu. La solution se trouvera-t-elle dans ce type de réflexion?

En commençant cet ouvrage, nous avons demandé quelle autorité mettrait des bornes au pouvoir de l'homme et établirait des règles éthiques dans l'utilisation des connaissances scientifiques. Au cours des âges, ces critères ont été formulés par des groupes qui se sont généralement arrogé le monopole de leur interprétation: au Moyen Age le clergé, plus tard les théoriciens de l'instruction publique, et demain, peut-être, les comités d'éthique. Mais la source de leur autorité ne saurait être qu'extérieure à la société des humains, c'est-à-dire transcendante.

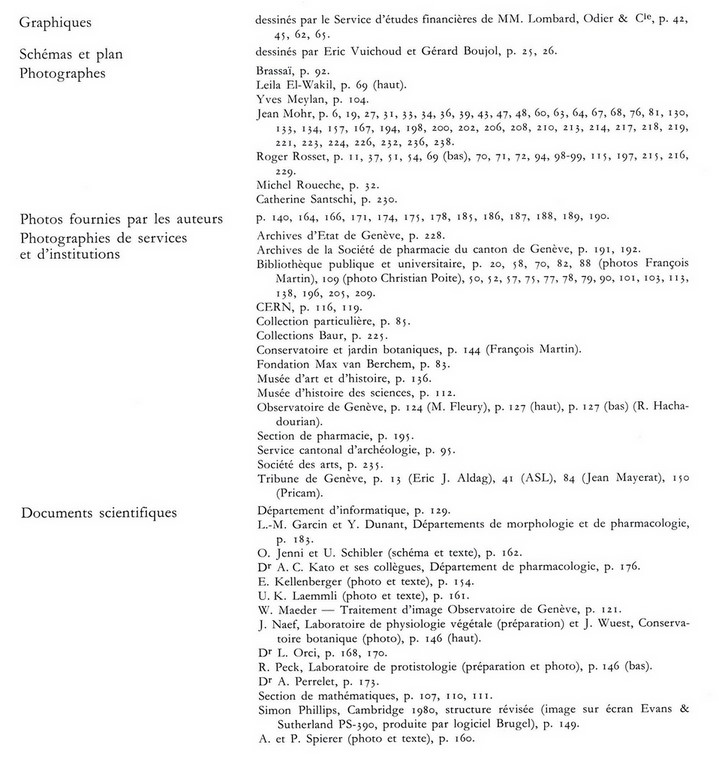

ATTENTION: ces crédits photographiques sont ceux de l'édition originale, dont seuls les cartes, les dessins et les graphiques, ainsi que quelques photographies de services et d'institutions ont été insérés sur ce site. Les autres photographies intégrées sont tirées de Wikimedia Commons (libres de droits) ou sont de notre propre réalisation.