La vie religieuse et son ordre

Conrad-André Beerli / Charles Bonnet / Jean Kaelin

Barbara Roht-Lochner / Catherine Santschi

Avec la collaboration de l'abbé Antoine Bayer

Les rythmes de la vie religieuse

[p. 43]

Ce chapitre consacré aux pratiques religieuses se borne à énumérer les diverses possibilités offertes aux pratiquants de témoigner leur foi et de la nourrir. A Genève, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, les lois du Kulturkampf et plus généralement l'héritage de Calvin ont fait que la vie des communautés chrétiennes se déroule discrètement, sans plus marquer le monde du travail et des loisirs comme elle le faisait profondément dans la chrétienté médiévale.

Les rythmes courts

Les pratiques journalières sont intérieures ou au moins privées: prière quotidienne des enfants le soir avant d'aller se coucher, récitation du chapelet pour les catholiques, bénédiction de la table, lectures bibliques prescrites pour les réformés par de petits cahiers distribués par la paroisse ou les groupes bibliques, pour les catholiques par le bréviaire ou le missel, enfin office quotidien dicté par les règles monastiques.

La véritable pratique communautaire, qui rassemble tous les membres d'une Eglise ou les adeptes d'une confession a lieu le dimanche. Les réformés assistent au culte, où malgré certaines réformes liturgiques la prédication occupe encore la place principale; les catholiques participent à la messe, sous peine de péché grave. Pourtant, ainsi qu'il est dit plus loin, page 56, de nombreuses paroisses, catholiques et protestantes, ont ramené au samedi soir les services les plus importants.

Ce faisant, on retrouve la pratique de l'ancienne Eglise et même du judaïsme qui, en vertu du troisième commandement, consacrait le samedi, le septième jour, à l'adoration du Seigneur et au repos. Tandis que les Juifs continuent d'observer le sabbat et que les plus pratiquants d'entre eux évitent de travailler le samedi, les chrétiens ont commencé à sanctifier le dimanche en souvenir de la Pâque, soit de la résurrection du Christ.

L'année religieuse

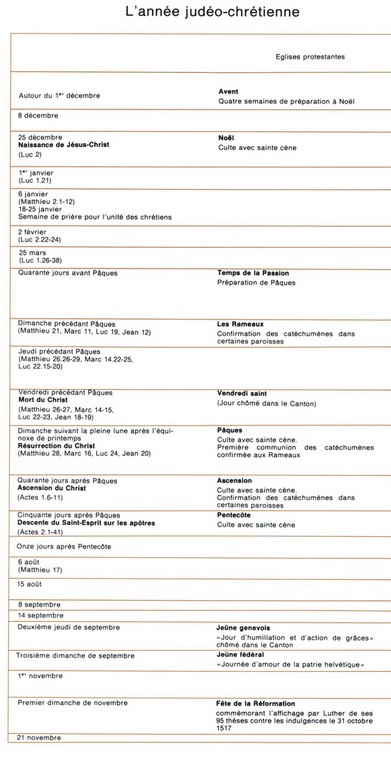

Ce fait nous indique d'emblée que si Noël, naissance de Jésus, époque où les jours recommencent à croître, est le début de l'année chrétienne, Pâques en est le point culminant. Tout s'ordonne autour de cette fête, comme on peut le voir par le tableau de l'année judéo-chrétienne figurant aux pages qui suivent.

[p. 44]

[p. 46]

Les rythmes longs: la vie du chrétien

Le document publié à Lima en 1982 sous le titre "Baptême, Eucharistie, Ministère", fruit de cinquante ans de travail de la commission "Foi et Constitution", à laquelle participent non seulement les Eglises du Conseil oecuménique des Eglises, mais encore des théologiens catholiques, énumère et commente les points d'entente entre les Eglises chrétiennes sur cette question fondamentale des sacrements. On sait que les Eglises catholiques et orthodoxes ont sept sacrements, c'est-à-dire des signes concrets de la grâce institués par le Christ ou les apôtres et fondés sur l'Ecriture sainte. Ce nombre a été fixé définitivement, après quelques variations, par le concile de Trente. Les Eglises réformées n'en reconnaissent que deux, le baptême et l'eucharistie, mais les prières de la communauté et l'invocation du Saint Esprit n'en accompagnent pas moins les chrétiens tout au long de leur vie.

Le baptême est le véritable début de la vie du chrétien. Dans les premiers temps du christianisme, le baptême était administré aux adultes qui confessaient leur foi chrétienne après avoir été instruits. Dès le moment où l'Etat est devenu chrétien au IVe et surtout au Ve siècle, le baptême devient l'acte obligatoire pour appartenir à la société. Certaines interprétations des Pères de l'Eglise, notamment de saint Augustin, ont conduit à admettre que le baptême était une condition indispensable au salut. C'est pourquoi, dans les pays chrétiens, on baptise désormais les petits enfants à leur naissance.

Il en résulte que désormais l'instruction religieuse suit le baptême et que ce sacrement signifie un engagement des parents et des parrains et marraines — parents subsidiaires — d'élever les petits baptisés dans la foi. La confirmation, chez les protestants, est l'acte par lequel le baptisé instruit, parvenu à l'âge adulte ou adolescent, confirme l'engagement de son baptême. Tandis que dans les Eglises catholiques et orthodoxes, la confirmation reste un sacrement: devenu grand, le baptisé confirme l'engagement du baptême, et l'évêque, par l'imposition des mains et l'onction, communique l'Esprit saint.

Le baptême donne en principe accès au sacrement de l'Eucharistie, acte central de la vie chrétienne, qui porte divers noms: la sainte cène (du latin "repas") ou la communion chez les Réformés, la messe dans les Eglises catholiques romaine ou chrétienne.

Enfin, la consécration ou l'ordination des ministres du culte, si elle n'est pas considérée comme un sacrement par certaines Eglises réformées, est tout de même pour la plupart d'entre elles un des fondements de l'Eglise.

[p. 47: image / p. 48]

La musique dans le culte réformé

Si Calvin revenait en 1986, il serait certainement étonné par l'évolution des formes et des pratiques du culte réformé en quatre cent cinquante ans. Déçu sans doute par la diminution des actes religieux, par la faible participation des habitants catalogués comme protestants, par l'ignorance catastrophique de la jeunesse en matière biblique, par l'utilisation des églises comme salles de concert et par l'alibi du "concert sprirituel", il trouverait pourtant des aspects positifs dans la variété des chants de Psaumes et cantiques, qui nourrit depuis 1976 la liturgie protestante non seulement à Genève, mais encore dans les Eglises réformées suisses de langue française. Et pourtant, depuis la parution du premier recueil de psaumes, à Strasbourg en 1539, jusqu'à l'actuel, le chemin parcouru est considérable. Les pièces qui le composent constituent un héritage très riche et très divers, au sein duquel les psaumes occupent une place éminente.

Calvin et le psautier de Genève

1535 a marqué une rupture complète avec la liturgie et la musique d'église qui fleurissait à Genève à la cathédrale, dans les églises paroissiales et dans les établissements réguliers. A la messe succédaient le chant des psaumes et la communion rare: Calvin aurait voulu la célébrer chaque semaine; le Conseil ne l'autorisa qu'une fois par mois. Le chant des psaumes et la prière remplaçaient quasiment toute la liturgie de la période précédente. Dès lors, il n'est pas étonnant que Calvin et ses successeurs aient attaché aux psaumes une importance prépondérante. Dès 1537, lui et Farel présentent au Conseil un projet d'organisation, selon lequel il était prévu "de chanter aulcungs pseaumes en forme d'orayson publicqs par lesqueulx on face prière à Dieu, ou que on chante ses louanges". Mais il faudra de longues années pour composer le psautier calvinien tel qu'il s'est imposé à l'Eglise de Genève, et à de nombreuses Eglises réformées de langue française, jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

Les psaumes devaient répondre à trois conditions principales: ils devaient être en langue vulgaire, c'est-à-dire en français, faciles à mémoriser et à chanter pour l'assemblée des fidèles, composée de chanteurs non professionnels généralement illettrés et ne bénéficiant pas de l'appui des instruments de musique. Car dès le début, les Réformateurs, conscients du pouvoir émotionnel de la musique sur les esprits, bannirent de l'église la polyphonie et la musique instrumentale (c'est ainsi que l'orgue de Saint-Pierre fut fondu en 1562 après être resté sans emploi durant près de trente ans).

[p. 50]

Psaumes de Marot et de Bèze

Calvin veilla lui-même à la versification, à la mise en musique et à la publication du psautier. Le recueil édité à Strasbourg en 1539 contenait six psaumes versifiés par lui et treize psaumes de la plume du poète français Clément Marot (1496-1544). La première édition genevoise, qui date de 1542 et qui est en réalité un manuel liturgique complet, contenait les mêmes textes auxquels Marot avait ajouté dix-sept nouveaux psaumes. Même si, dans les recueils parus en 1543, les six contributions de Calvin ont disparu au profit de dix-neuf nouveaux psaumes de Marot et du Cantique de Siméon, il n'est pas douteux que Calvin a continué de diriger lui-même tout le travail.

C'est lui qui, dès l'arrivée à Genève de Théodore de Bèze en octobre 1548, met au travail le jeune juriste poète et le charge de versifier la suite des psaumes. Bèze y travaillera d'abord à Lausanne, où il est professeur à l'Académie dès 1550. En 1551 une première série de trente-quatre psaumes mis en vers par lui s'ajoute aux quarante-neuf premiers traduits par Marot. C'est en 1562 que paraîtra l'édition définitive et complète: "Les pseaumes mis en rime françoise par Clement Marot & Theodore de Besze", publiés par Antoine Vincent, qui contiennent les cent cinquante psaumes de l'Ancien Testament et deux cantiques.

La musique des psaumes

Une hypothèse traîne depuis le XIXe siècle dans divers ouvrages, selon laquelle les mélodies des psaumes ont été empruntées à d'anciens chants mondains, à des airs de danses, à des chansons à boire. Le musicologue Pierre Pidoux a montré, dans ses ouvrages fondamentaux sur le psautier huguenot, que la réalité est beaucoup plus nuancée. Pour des assemblées composées en grande partie de non-musiciens, il était indispensable que les mélodies fussent très simples. C'est pourquoi Calvin, puis Marot et Bèze n'ont eu à leur disposition qu'un nombre limité de formules musicales, d'où les rencontres inévitables avec des morceaux de musique populaire et profane. Malgré cette situation, les auteurs du psautier de Genève ont établi un record dans la variété des mélodies. En effet, chaque psaume devait avoir, dans la mesure du possible, sa mélodie propre, de telle manière que les fidèles fassent une association quasi automatique entre un texte et sa musique, évitant ainsi de contaminer les strophes d'un psaume avec celles d'un autre. C'est ainsi que le psautier [p. 51: image / p. 52] de Genève compte 125 mélodies différentes pour 152 morceaux, proportion jamais réalisée ailleurs dans le monde protestant. Les musiciens qui ont créé ces mélodies ou les ont empruntées à des hymnes anciennes sont au nombre de trois: Guillaume Franc, qui vécut à Genève de 1541 à 1545, tenait une école de musique et servait de conseiller musical aux Réformateurs; Louis Bourgeois, un Parisien, nommé chantre à Saint-Pierre et à Saint-Gervais en 1545, travailla avec vigueur à la mise en musique des psaumes, même après son départ pour Lyon en 1552; et finalement un hébraïsant lettré et musicien, Me Pierre Davantès qui travailla avec Théodore de Bèze à cette édition de 1562, qui est le fondement de la liturgie genevoise jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

Du psautier de Genève au psautier romand

L'influence de ce recueil s'est même étendue au-delà de Genève, puisque, adopté par les Eglises réformées de France et publié en 1565 avec des harmonies à quatre voix composées par le Bisontin Claude Goudimel (1505-1572), il fut désormais désigné comme le "psautier huguenot".

A Genève, ce livre ne subit aucune modification jusqu'en 1698, année où la Compagnie des pasteurs décida, non sans hésitation, de remplacer les psaumes dont le langage avait vieilli par la version d'un académicien, Valentin Conrart (1603-1675), déjà adoptée par les Eglises réformées de France. En 1705, pour la première fois, de nouveaux textes sont imprimés à la suite des psaumes, soit 14 cantiques choisis parmi les 54 composés par le pasteur et professeur Bénédict Pictet (1655-1724); tirés pour la plupart de l'Ecriture sainte, ils sont destinés aux fêtes chrétiennes.

Par la suite, la créativité de l'Eglise de Genève semble à nouveau épuisée. C'est en dehors d'elle que se dessinent les mouvements qui aboutiront, dès le milieu du XIXe siècle, au renouvellement complet du "psautier", terme qui désignera désormais un recueil de chants d'église où les psaumes ne sont plus en majorité. A Genève, le Réveil semble avoir été le plus fécond avec le Recueil de cantiques spirituels du pasteur de l'Eglise du Bourg-de-Four, Henri-Louis Empeytaz (1790-1853) qui emprunta à la psalmodie morave une série de textes pour les publier à Bâle en 1817 et ensuite à Genève en 1824, sous le titre Psaumes, Hymnes et Cantiques spirituels. La même année parurent les Chants de Sion d'un autre "Réveillé", le pasteur César Malan (1787-1864). Ces recueils furent d'abord vomis par l'Eglise nationale et sa commission de musique sacrée qui en publièrent d'autres.

[p. 53]

La collaboration avec les autres Eglises

C'est seulement à partir du moment où le Consistoire, qui a véritablement pris les rênes de l'Eglise par la Constitution de 1847, nomme une commission ad hoc en la chargeant de prendre contact avec les autres Eglises romandes, que le répertoire genevois sera renouvelé en profondeur. Le fruit de ce travail, où l'impulsion décisive semble être venue de Neuchâtel, est le Recueil de psaumes et cantiques à l'usage des Eglises nationales de Vaud, Neuchâtel et Genève, paru à Lausanne en 1866. Ce volume, qui contenait soixante-trois psaumes et quatre-vingt-sept cantiques, introduisait pour la première fois l'héritage de la spiritualité luthérienne, avec les chorals de Luther et de ses amis, qui désormais ne quitteront plus le "psautier romand".

Cet apport et celui du Réveil se renforcent dans le Psautier romand de 1900, en usage seulement dans les églises de Genève, Neuchâtel et Berne, qui voit diminuer le nombre des psaumes, mais celui des cantiques passer de quatre-vingt-sept à deux cent treize, de provenance diverse (surtout psalmodie morave et héritage luthérien).

Plusieurs entreprises importantes marquent la première moitié du XXe siècle. En 1926 paraissent les Psaumes et cantiques de la Chrétienté protestante, préparés par le pasteur Auguste Laufer et proposés aux Eglises pour remplacer le recueil de 1900. Seule l'Eglise libre vaudoise l'accepte.

Ce n'est qu'en 1937 qu'un nouveau Psautier romand est adopté par les Eglises nationales protestantes de Berne, Genève, Neuchâtel et Vaud, non sans des discussions assez dures. Ce recueil très riche contenait cent quarante-six nouveaux cantiques et dix-sept morceaux liturgiques. Le nombre des psaumes passait de cinquante à soixante-treize, et c'est sans doute là — outre la collaboration intense du Grison Otto Barblan (1887-1942), organiste de la cathédrale Saint-Pierre — que l'apport genevois était le plus marqué.

Le poète René-Louis Piachaud (1896-1941) avait publié en 1932 une version nouvelle des psaumes, sur la métrique ancienne, qui reprenait de nombreuses expressions des psaumes de Bèze et Marot. Cette version très colorée prit une large place dans le psautier de 1937, dont les éditeurs remarquaient: "Il est incontestable que les vers pleins de caractère de Clément Marot et de Théodore de Bèze qui, au cours des âges, avaient subi des retouches malhabiles, avaient tout à gagner à retrouver leur vigueur originelle (...) Nous présumons qu'il faudra un temps plus ou moins long pour que nos Eglises puissent adopter définitivement les textes nouveaux."

[p. 54]

Le recueil "Psaumes et cantiques" de 1976

De fait, c'est l'attachement des Genevois au souvenir du XVIe siècle héroïque qui a compliqué la tâche de la commission romande qui, de 1964 à 1976, a rassemblé les textes et la musique du nouveau recueil. Les psaumes de R.-L. Piachaud avaient donné lieu à des réserves dès le début, non seulement parce qu'ils étaient difficiles à comprendre mais parce qu'ils étaient souvent très éloignés du texte biblique. Dès lors, la commission écarta d'abord ces psaumes, mais à la demande expresse de l'Eglise de Genève, elle en réintroduisit vingt et un. Toutefois les statistiques de la Suisa, Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales, montrent que plusieurs d'entre eux ne sont pas fréquemment chantés.

La principale nouveauté de ce recueil est l'augmentation considérable des pièces liturgiques permettant à l'assemblée de participer plus activement au culte: psaumes dialogués, antiennes ou répons pour le culte, les diverses périodes de l'année ecclésiastique et la sainte cène ainsi que cantiques, textes et acclamations du répertoire contemporain de l'Eglise catholique de langue française. Les tendances récentes de la musique religieuse n'ont pas été oubliées puisque, à la fin du recueil, des chants avec guitare, adaptés notamment de negro spirituals, sont imprimés.

Le mouvement "Eglise et Liturgie" créé au Pays de Vaud par le pasteur Richard Paquier (1905-1985) et dont le précurseur fut Jules Amiguet (1867-1946), pasteur de Saint-Jean-Cour à Lausanne, a exercé une profonde influence dans toute la Suisse romande. Il s'est efforcé de faire revivre dans les Eglises réformées l'ancienne liturgie chrétienne, en publiant divers recueils liturgiques qui ont servi de sources à Psaumes et cantiques.

Quant à l'apport genevois, il ne s'est pas uniquement manifesté par son conservatisme en matière de psaumes. Sur le plan musical, la contribution à ce recueil des Genevois de naissance ou d'adoption est décisive. Il n'est pas douteux que la présence d'un conservatoire de musique depuis 1835, de l'Orchestre de la Suisse romande depuis 1918, l'activité plus spécifique de la Société de chant sacré (depuis 1827), du Cercle Bach (depuis 1928), de la Psallette de Genève (depuis 1950), de la Société des Concerts spirituels (depuis 1946), pour ne mentionner que les plus actifs, ont créé à Genève une atmosphère favorable à l'épanouissement de la musique religieuse. Les mélodies de Henri Gagnebin (1886-1977), directeur du Conservatoire, d'Alexandre Mottu (1883-1943), professeur d'orgue au Conservatoire, d'Eric Schmidt (né en [p. 55] 1907), également professeur de piano et d'orgue au Conservatoire, et organiste au temple de la Servette, puis de Saint-Gervais, de Bernard Reichel (né en 1901), professeur et organiste à Genève, et de Pierre Segond (né en 1913), professeur au Conservatoire et organiste à Saint-Pierre, occupent une place honorable dans le nouveau "psautier". Ce qui ne signifie pas que les subventions des collectivités publiques suffisent à produire de la bonne musique religieuse: il y faut aussi un peu d'inspiration.

C. S.

haut

[p. 56]

La musique et la liturgie catholiques

Supposons qu'un touriste étranger, qu'il soit d'une autre nationalité, d'un autre continent ou encore d'une autre confession, passe plusieurs fins de semaine à Genève et qu'il décide de visiter les églises catholiques-romaines de la ville et du Canton. Pour organiser son périple, il aura consulté dans la presse locale l'horaire des offices. Il aura remarqué tout d'abord que les messes "dominicales" sont célébrées déjà le samedi soir. C'est là une facilité offerte aux fidèles, à laquelle on peut trouver une justification biblique: dans le peuple d'Israël, et encore au temps de Jésus en Palestine, le jour commence non pas à minuit mais au coucher du soleil. Mais la raison est avant tout pratique: après la tension de la vie quotidienne, les gens ont de plus en plus besoin de repos et d'évasion. Le samedi soir, sachant qu'ils ont devant eux une journée complète de détente, ils sont mieux disposés à la prière que le dimanche où déjà ils se soucient du travail qui les attend le lundi.

Notre voyageur constatera aussi que sont prévues des messes en langues étrangères, non seulement pour ceux qui parlent les trois principales langues nationales (allemand, français, italien), mais aussi pour les Espagnols, les Anglais, les Portugais, etc. Reflet d'une population bigarrée de travailleurs et de fonctionnaires internationaux.

Latin ou langue vulgaire

Jusqu'au Concile de Vatican II (1962-1965), une grande partie de la messe se disait en latin, langue devenue officielle pour l'Eglise de Rome à partir des années 360-380. Notre touriste trouvera encore des églises où l'on chante certaines parties de la messe en latin. Cela n'est pas interdit, mais on s'est vite rendu compte que les fidèles, et même des choristes, chantaient le Credo ou le Sanctus, par exemple, sans en comprendre le sens. Autant le latin trouve son utilité dans les grands rassemblements de toutes nationalités comme à Rome ou à Lourdes, ou dans des régions bilingues comme Fribourg, autant la langue vulgaire s'impose lorsque les fidèles parlent la même langue: ils aiment comprendre la prière qu'ils entendent. Le deuxième Concile du Vatican insiste d'autre part pour que l'Eucharistie ne soit pas le seul fait du prêtre à l'autel, tournant le dos au peuple, ni le fait de la seule chorale placée sur une tribune. Il est vrai que le plain-chant, la polyphonie latine d'un Monteverdi ou d'un Palestrina peuvent créer une atmosphère recueillie, festive, favorable à la prière. Mais Vatican II, dans sa Constitution sur la liturgie "Sacrosanctum Concilium" du 4 décembre [p. 57] 1963, demande en plus une "participation pleine, active, consciente" de toute l'assemblée car "la liturgie" est "l'action du peuple". Cette participation se réalise non seulement par l'écoute de beaux chants interprétés par le choeur, mais aussi en priant à haute voix et en chantant soi-même dans la langue de tous les jours. Cette évolution a permis l'éclosion de nombreuses créations musicales. Des messes, des chants dans la langue du peuple ont vu le jour. La France voisine fournit une abondante production, des auteurs de chez nous également. Comme toujours, toutes les oeuvres sont d'inégale valeur. Elles ont l'avantage d'être à la portée de tous.

Un renouveau liturgique et musical

On sait l'impulsion déterminante que donna, au début du siècle, le pape Pie X au renouveau de la musique sacrée. L'intention du pape, dans son célèbre Motu proprio (22 novembre 1903), était certes de rendre à la musique liturgique sa splendeur, sa dignité et sa pureté, dépouillée des artifices romantiques ou théâtraux dont le XIXe siècle, en particulier, l'avait encombrée. Mais la préoccupation du pape n'était pas avant tout esthétique, mais pastorale: son "plus vif désir" était que "refleurisse le véritable esprit chrétien" en lui redonnant accès à ce qui en constitue "la source première et indispensable: la participation active aux mystères sacro-saints et à la prière publique et solennelle de l'Eglise".

Le document pontifical provoqua la floraison de toute une production musicale dont certes le style se cherchait encore, mais qui n'était pas sans valeur et se présentait, par comparaison avec la période précédente, comme un véritable renouveau. A Genève, William Montillet (1879-1940) en fut un artisan de valeur incontestée. Organiste de réputation mondiale (il fut le premier, à notre connnaissance, à donner, dans une série de concerts radiodiffusés, l'intégrale de l'oeuvre d'orgue de Jean-Sébastien Bach), ses compositions — messes et motets — contribuèrent à renouveler le répertoire des choeurs d'église; mais, surtout, il ne dédaigna pas de mettre son talent au service des assemblées de fidèles, en publiant un recueil de cantiques dont il composa les musiques sur des paroles dues au talent littéraire de Paul-Emile Merméty (1877-1946).

Il faut mentionner encore le travail accompli à Genève et au-delà par Pierre Carraz (1896-1964), fervent de Solesmes, le haut-lieu du chant grégorien; il a fondé la chorale [p. 58: image / p. 59] Saint-Grégoire-le-Grand qui assure encore souvent les messes radiodiffusées. Les compositions d'André-François Marescotti (né en 1902), longtemps maître de chapelle à l'église Saint-Joseph, ont une renommée internationale.

Une grande diversité

Il y a des paroisses plus traditionnelles, d'autres plus à l'avant-garde, suivant l'attitude du clergé, de la chorale et de son chef, de la population. Dans la même paroisse, on trouve des messes de types différents suivant qu'elles sont destinées aux familles, aux enfants, aux jeunes, aux handicapés, aux personnes âgées, ou à tout un chacun. Au fond, le souci des responsables de la liturgie, prêtres et laïcs, devrait être d'aider les gens qui participent à la messe à prier le mieux possible. Il faut prévoir des moments où ils écoutent une pièce d'orgue, un chant de la chorale, d'autres où ils expriment ensemble leur foi commune. La musique peut jouer un grand rôle.

Elle peut être plutôt classique, revêtir, par exemple, le caractère de choral. Elle peut aussi bénéficier des recherches contemporaines, être rythmée avec guitare et batterie. L'orgue n'est plus le seul instrument à jouer dans l'église. Quand le latin était la langue du peuple, il n'y avait pas de différence entre la musique d'un madrigal et celle d'un motet religieux par exemple. Maintenant, la musique influencée par le jazz est devenue universelle non seulement pour les enfants et les jeunes mais pour les gens plus âgés. On ne peut pas établir une séparation étanche entre musique profane et musique sacrée puisque la prière s'exprime par le langage de tous les jours. Là, comme dans tout, il faut faire preuve de discernement et accepter que d'autres conceptions que les nôtres puissent avoir leur raison d'être. C'est la tâche de l'Association locale des organistes et des maîtres de chapelle qui est en liaison avec les commissions romandes de liturgie et de musique sacrée. Chaque année, l'Association organise à Genève une Journée des chorales. Elle permet le regroupement des choeurs paroissiaux, le renouvellement du répertoire pour la région. En plus des sessions d'animation liturgique, la semaine de musique sacrée de Saint-Maurice en Valais réunit chaque année tous ceux qui s'intéressent à la liturgie (prêtres, maîtres de chapelle, organistes, lecteurs, animateurs d'assemblées, paroissiens). Plusieurs Genevois y participent, même en tant que responsables.

Les fidèles ont à leur disposition des recueils de chants et de prières qui leur permettent cette participation active à l'Eucharistie ou aux autres célébrations souhaitées par [p. 60] l'Eglise d'aujourd'hui. Plusieurs éditions se sont succédé avec bonheur, elles portent un titre bien significatif, "D'une même voix", avec leurs suppléments (grégoriens, jeunes, etc.). La chorale, tout en gardant sa place en interpétant seule certains chants, a aussi comme rôle d'entraîner l'assemblée en donnant aux célébrations leur air de fête. A côté des lecteurs laïcs, un animateur dirige parfois le chant de l'assemblée. Tout en gardant le sens du mystère qui nous dépasse toujours, l'Eglise actuelle a souci de rendre accessible à tous l'Eucharistie qui est avant tou la prière d'une communauté de croyants réunie autour du Sauveur Jésus.

J. K.

haut

[p. 61]

L'architecture religieuse

Un héritage ancien

Le protestant qui va au culte, le catholique qui se rend à la messe, le touriste qui visite la cathédrale, ne se doutent peut-être pas toujours que les édifices religieux dans lesquels les rites s'accomplissent sont à la fois les restes et une accumulation d'un long héritage. Les églises et les autres bâtiments religieux ont eu leur destin propre. Leurs formes, leur aménagement intérieur et extérieur, leur mobilier, ont évolué selon les besoins du culte et selon la place qu'ils occupaient dans la cité, parmi les hommes et dans l'urbanisme.

Cet héritage sera présenté ici dans l'ordre du temps. On commencera par décrire les bâtiments dont les fouilles archéologiques nous ont livré les vestiges, pour passer aux églises que nous ont léguées le Moyen Age et l'Ancien Régime, et décrire finalement les édifices religieux produits par deux siècles de pluralisme confessionnel.

Les deux premières étapes: la seconde moitié du IVe siècle

Les fouilles de la cathédrale Saint-Pierre commencées en 1976 ont mis au jour, au nord de la cathédrale, les vestiges d'une église ou d'un lieu de réunion pourvu d'un portique, datant de 350 à 370 environ. Les premiers chrétiens de Genève venaient sans doute y entendre prêcher l'Evangile. Il n'est pas exclu qu'on y ait déjà dit la messe et célébré l'eucharistie, mais ni les textes, ni les recherches archéologigues ne permettent d'affirmer quoi que ce soit à ce sujet. En revanche, il est probable qu'on y administrait le baptême, puisqu'on y a retrouvé un baptistère de la même époque, d'abord rectangulaire, auquel une abside devait être ajoutée par la suite. Malheureusement, on est réduit à des conjectures étant donné que la cuve baptismale a été entièrement détruite et qu'il n'en subsiste que des traces peu claires.

Au cours d'une deuxième étape, qui se situe à la fin du IVe siècle, le baptistère est reconstruit entre deux cathédrales parallèles et semblables, reliées l'une à l'autre par un atrium. Mais malgré leur similitude de forme, nous verrons à propos de la troisième étape que ces deux nouveaux sanctuaires ont des fonctions différentes et bien définies. En outre, les fouilles archéologiques ont permis de déterminer que, dès cette époque, l'évêque dispose d'une résidence et de sa chapelle privée.

[p. 62]

La troisième étape

Dans la première moitié du Ve siècle, la cathédrale nord est agrandie et les installations liturgiques que l'on y a retrouvées démontrent qu'elle fonctionne comme église publique: des processions et d'autres cérémonies s'y déroulent, où ecclésiastiques et fidèles se déplacent à l'intérieur et à l'extérieur. En revanche, la cathédrale sud est dotée d'une solea (passage) menant à un ambon polygonal, donc à une sorte de chaire ouverte. L'évêque devait donc exercer un enseignement dans cet édifice. On interprète généralement cette cathédrale comme l'"église des catéchumènes". C'est également à ce moment-là que le baptistère est agrandi et pourvu d'un décor architectural somptueux. Une grande salle de réception chauffée est mise à la disposition de l'évêque. Adossée à la cathédrale sud, son pavement est décoré de mosaïques polychromes. On a pu reconstituer un décor géométrique traditionnel, plusieurs fois restauré entre le milieu du Ve siècle et le VIe siècle. Il est ainsi possible de suivre l'évolution des techniques et du goût pour une époque que l'on considérait comme très pauvre dans notre région. Les salles annexes se multiplient autour des bâtiments de culte.

Les aires funéraires

A la suite des premières invasions barbares (260), des remparts sont édifiés, que l'on appelle "enceinte réduite" bien qu'il n'ait pas existé d'enceinte large à l'époque romaine. Plusieurs cimetières sont installés hors les murs dans les quartiers détruits par les Germains. Les tombes sont aménagées sans ordre à l'origine; puis apparaissent par étapes des nécropoles clôturées plus importantes. Dans ces dernières, les sépultures des personnages que l'on veut honorer sont installées dans de petits mausolées (memoria). Sur ces emplacements privilégiés se réunissent, à certaines dates anniversaires, les membres d'une même famille pour prier, pour partager un repas avec le défunt (agapes, selon la tradition romaine).

La quatrième étape

C'est aux environs de l'an 500 que la ville de Genève fut détruite par les guerres fratricides des rois burgondes. D'importants travaux sont entrepris par le roi Gondebaud, [p. 63] puis par son fils Sigismond (516). La cathédrale principale, celle du nord, est reconstruite: son abside de plus de onze mètres d'ouverture permet de reconstituer le choeur d'un édifice unique dans notre région: par ses dimensions, ce sanctuaire est comparable aux constructions contemporaines à Lyon.

Une troisième église épiscopale est édifiée à l'est du baptistère. Genève est alors dotée de trois cathédrales.

C'est sans doute aussi à cette époque que le petit édifice primitif de Saint-Germain est agrandi, au centre de la cité.

Lorsque l'on arrive à Genève le long des rives du lac, la ville est dominée par de nombreux sanctuaires. Mais il existe aussi, tout autour des murs, plusieurs églises cimétériales. C'est tout d'abord Saint-Victor où sont inhumés les premiers évêques de Genève. Plus près du lac, dans le quartier du port, une église carrée est construite aux environs de 500: elle deviendra l'église de la Madeleine. Après le pont sur le Rhône, on accédait à un autre sanctuaire (plus tard Saint-Gervais). Au pied de la falaise de Saint-Jean, près du Rhône, [p. 64] un ancien lieu de culte a pu être localisé après les fouilles de 1965-1970. La première construction en bois a peut-être été influencée par l'architecture burgonde ou franque.

L'organisation rurale

Cette architecture en bois, d'époque mérovingienne, a également pu être étudiée à Satigny. Une villa romaine y existait au IVe et au Ve siècle. Une aile de ce bâtiment a sans doute été réservée au culte. Sur cet emplacement est édifié ensuite un bâtiment de quinze mètres de longueur. Les trous prévus pour les poteaux verticaux ont été retrouvés creusés dans le terrain molassique. Les poutres ont été souvent remplacées, mais l'édifice de bois se maintint jusqu'à l'époque carolingienne.

D'autres églises aussi anciennes ont été retrouvées dans la campagne genevoise: ainsi à Meinier on a dégagé, en 1985, un petit sanctuaire en pierre dont le choeur est constitué d'une abside à trois pans à l'extérieur et arrondie à l'intérieur. Des tombeaux en dalles de grès et en tegulae (tuiles plates romaines de remploi) occupaient l'ensemble du sous-sol de la nef. Dans le Pays de Gex, à Prévessin, des vestiges antérieurs à une église du IXe siècle ont été mis au jour. Il s'agit sans doute, là encore, d'une fondation très ancienne.

La naissance des premières églises rurales doit être mise en relation avec des lieux de culte situés dans les anciennes villas romaines (voir volume I de cette Encyclopédie, page 73). On peut admettre que dans chacune de ces demeures existait une ou plusieurs pièces réservées au culte domestique, réutilisées pour la religion chrétienne, voire transformées en églises.

Eglises funéraires de la campagne

Comme aux environs immédiats de la ville, d'autres églises sont nées près de tombes vénérées: ainsi à Confignon, où un édifice en bois semble être incorporé à une première église carolingienne; les tombes primitives ont été retrouvées groupées dans la nef, un peu en avant du choeur. Cette situation a souvent été observée en Suisse.

Le long de la route qui conduisait à Condate (Seyssel) et Lugdunum (Lyon) le plan d'une église cimétériale a été reconstitué à la suite des fouilles exécutées au lieu-dit Saint-Martin, situé peu avant l'entrée du bourg actuel de Saint-Julien (lorsqu'on vient de Genève). La tombe la plus ancienne a été retrouvée dans un bâtiment rectangulaire dont [p. 65] les fonctions ne peuvent être définies: il s'agit peut-être d'une simple habitation. D'autres inhumations sont aménagées près de cette tombe vénérée. Elles sont bientôt protégées sous un premier sanctuaire qui s'élargira par étapes. Dès le VIe siècle les sépultures se multiplient à l'intérieur du monument dont le sous-sol est entièrement réservé aux tombes.

Les développements à l'époque carolingienne

A Saint-Pierre, les grands travaux effectués au tournant de l'an mil ont bien souvent détruit ou recouvert les murs carolingiens. Nous avons pourtant les preuves à Genève qu'une importante campagne de construction intervint au IXe siècle. Les fragments d'un chancel décoré de pampres et les sols de mortier fin à tuileau témoignent d'importants aménagements dans l'église épiscopale proche du baptistère. Les techniques de construction évoluent. Les murs très épais sont quelquefois assez grossiers dans leur maçonnerie et les constructeurs semblent abandonner les projets trop audacieux. Sans doute à la suite d'un effondrement du choeur de la cathédrale nord, une nouvelle abside voûtée est édifiée, mais on diminuera de moitié les proportions du chevet.

A la Madeleine également, on réduit les dimensions de l'église au cours des temps carolingiens. L'apparition de la base de fonts baptismaux pourrait indiquer dans ce cas la présence d'une première communauté hors les murs et l'abandon des "fonctions cimétériales" de l'église.

A Saint-Gervais, une église contemporaine est attestée tant par les documents que par les vestiges étudiés par Louis Blondel.

Dans la campagne genevoise, les restes d'autres églises carolingiennes ont été reconnus. A Jussy, Meinier, Prévessin, Satigny, les édifices sont de dimensions plutôt réduites et présentent un caractère architectural très simple, massif, qui annonce les constructions romanes.

A Satigny, une barrière de choeur, contre laquelle courait une banquette de bois, permet d'affirmer qu'une communauté religieuse existait. Un grand bâtiment en bois construit au midi renforce cette hypothèse. La donation de la comtesse Eldegarde faite à cette église en 912 enrichit le prieuré de nombreuses terres situées dans le voisinage immédiat, mais aussi le long du pied du Jura. Bien que nous ayons affaire à une copie du XIIe siècle (voir volume II de cette Encyclopédie, page 122), les fouilles archéologiques semblent apporter la preuve que le document est établi sur une base [p. 66] authentique. Derrière le chevet de l'église, un mausolée a en effet été retrouvé qui correspond aux exigences de la comtesse Eldegarde: il est bâti pour abriter deux tombes, celle de son mari et la sienne.

Plusieurs évêques s'insurgent à l'époque de Charlemagne contre les inhumations en terre consacrée. Il semblait inadmissible que des personnes n'ayant pas mené une vie exemplaire bénéficiassent d'une sépulture à l'intérieur des églises. Avec l'abandon des grandes aires funéraires situées autour de la ville ou dans les campagnes, une réorganisation des communautés s'impose et les églises paraissent définir le centre de paroisses qui ne seront véritablement créées qu'au Moyen Age. On renonce pour un temps à inhumer la plupart des gens dans les églises, et de nouveaux cimetières se créent autour des lieux de culte. Déjà aux environs de l'an mil, l'ancien groupe épiscopal est entouré d'une nouvelle aire funéraire.

Ch. B.

haut

[p. 67]

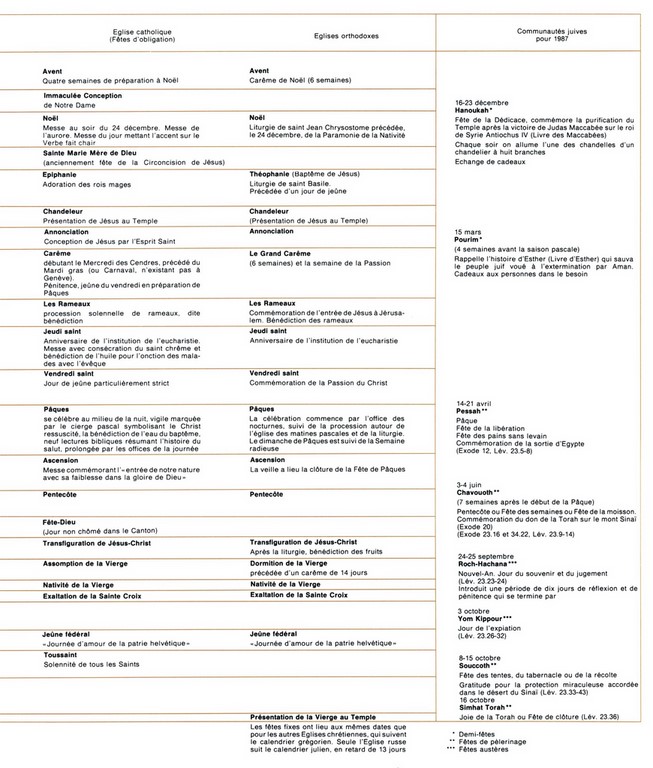

La cathédrale Saint-Pierre

Saint-Pierre à vol d'oiseau

Une suite de vues aériennes nous offrirait à la fois la volumétrie générale — telle qu'elle s'inscrit dans le relief de la colline parmi les toits de la ville haute — et l'enveloppe de l'édifice, sa "peau"; celle-ci révèle à son tour les conceptions successives des architectes qui l'ont réparé, raccommodé et complété au cours des âges. Sachons gré aux magistrats et à leurs experts du Siècle des Lumières de n'avoir pas rasé tout bonnement cette "architecture des Goths" dans laquelle "tout annonçait un manque de goût, un défaut de proportion, une ignorance ou un mépris des règles, et d'avoir confié en 1752 à un brillant praticien de la cour de Turin la rédaction définitive du projet du porche, inspiré du Panthéon de Rome, et destiné à garantir par ses murs latéraux l'équilibre des voûtes de Saint-Pierre qui menaçaient ruine. Benedetto Alfieri ne demanda pas d'honoraires, mais la République, satisfaite, lui fit don d'un diamant. Au temps de la Restauration, le syndic Rigaud considérait encore cette colonnade de marbre comme "le plus beau monument d'architecture qu'offre Genève". Tel n'était pas l'avis de Jean-Daniel Blavignac, architecte-archéologue autodidacte, dont le Mémoire de 1845 fut la base d'une campagne de restauration ("ce péristyle, que couronne un dôme couvert en métal... serait d'un heureux effet placé partout ailleurs qu'à la face d'une église chrétienne..."). Sous la main, d'ailleurs méticuleuse, de Blavignac, la face sud de la cathédrale, de médiévale qu'elle était, commença à devenir "médiévaliste". Quant à la chapelle dite des Macchabées, longtemps négligée, elle faillit prendre la forme d'une pièce d'orfèvrerie néo-gothique, surmontée d'une flèche qui eût dominé les toits de Saint-Pierre. A ce séduisant projet de Viollet-le-Duc, de 1875, les Genevois préférèrent une version plus modeste, proche d'un dessin de Blavignac. La silhouette générale de la cathédrale telle que nous la connaissons est due essentiellement aux travaux de restauration-rénovation de la fin du siècle dernier, qui respectèrent cependant la tour sud, dont les parements de roche blanche de Tougin bravent les intempéries depuis le seuil du XVIe siècle.

Aux yeux d'un Louis Viollier et de ses contemporains, lecteurs du Dictionnaire raisonné, ou de Huysmans, Saint-Pierre manquait de cet élancement qu'ils admiraient dans les grandes cathédrales françaises. Non contents de revoir tout le contrebutement de la nef (assuré par des arcs dissimulés dans l'appentis des bas-côtés) et de garnir les façades à grand renfort de roche de Collombey, ils redessinèrent en plus "gothique" les robustes contreforts de l'abside et rajoutèrent [p. 68] à la tour nord un étage, une galerie, des tourelles et des pinacles dans le "style du XIIIe siècle".

La flèche de croisée, détruite lors d'un incendie au XVe siècle, reconstruite, puis tronquée, paraissait maintenant trop chiche. Une version nouvelle fut érigée dans l'euphorie patriotique de l'Exposition Nationale de 1896. Carcasse de fer revêtue de cuivre, cet "achèvement" néo-gothique de la cathédrale s'appuie sur la charpente métallique des combles. "C'est un droit et un devoir" écrit Viollier, si un tel monument "fait partie de la vie d'un peuple... de l'entretenir, de le reconstruire même partiellement s'il faut, de l'achever s'il est resté incomplet". Il faut que le monument "forme un tout artistique". Camille Martin, auteur de l'étude fondamentale de l'architecture de Saint-Pierre ( ), excuse encore l'édifice de n'être pas du "grand art". Ce fut la tâche de Louis Blondel et des historiens des générations suivantes de situer enfin la cathédrale de Genève dans son cadre chronologique et dans son contexte rhodanien-méridional.

Nous ne pouvons apprécier l'oeuvre du grand évêque Arducius de Faucigny qu'en examinant l'édifice de l'intérieur et en oubliant le porche. Le mieux serait d'y pénétrer en imagination par l'admirable porte du cloître, conservée — et murée — sur la façade nord: son décor de palmettes et d'arcs entrecroisés fait penser aux fastueuses arcades de quelque église de Saintonge (la "géographie de l'art roman" n'est qu'une constellation de points d'interrogation...). [p. 69] Le second effort d'imagination consiste à restituer à la nef sa longueur d'origine — avant l'amputation d'une travée, au XVIIIe siècle — puis à se souvenir que l'ancienne façade éclairait l'église à l'ouest par une rose centrale et deux oculi sur les bas-côtés, à la façon de nombreuses églises lombardes du XIIe siècle. Nous aurons alors une vue globale d'un "espace sacré" tel que pouvait le concevoir le bâtisseur, même si le chantier a dépassé en durée celle d'un épiscopat, pourtant singulièrement long, de 1135 à 1185, et si les idées ont pu évoluer dans l'intervalle. Le même évêque dotait sa ville d'une enceinte considérable, englobant la Madeleine et le Bourg-de-Four, et dressait sur la colline une forteresse de la foi. Le plan, comparable à celui de la cathédrale de Lyon, s'inspire des dispositions d'églises abbatiales de l'ordre de Cîteaux, avec leurs doubles chapelles de part et d'autre du choeur, mais l'implantation des tours aux extrémités du transept rappelle les modèles clunisiens. Contrairement au type de la cathédrale de Lausanne, dont un déambulatoire accueillait les nombreux pèlerins, l'abside de Genève ferme par un simple polygone son choeur peu profond. L'impres-sion d'un espace unitaire n'en est que plus forte lorsqu'on se tient dans la nef. Il y manque le rythme saccadé des cathédrales françaises contemporaines. Au contraire, les grandes arcades, singulièrement ouvertes et hautes (10 mètres, soit la moitié de la hauteur sous voûtes) font pénétrer dans le bas-côté, étroit, le volume de la nef, donnant toute leur importance aux murs latéraux massifs. Les piliers se composent de toutes les retombées des arcs, y compris celles des croisées d'ogive, prévues sans doute dès l'origine. Les voûtes sont ainsi ancrées dans le sol.

Comme dans de nombreuses cités de l'Empire, comme à Worms, comme à Spire (où nous rencontrons Arducius en 1154), un évêque, seigneur temporel, dresse ici un bâtiment digne de son prestige (voir plus loin, pages 105-106). Les relations et les voyages d'Arducius nous aident à comprendre sa cathédrale — la Genève épiscopale se voit placée ainsi au centre d'un réseau européen, entre l'archevêché de Vienne et Trèves, entre Bourgogne et Lombardie, entre Strasbourg et Rome... Des alliances dynastiques étendent ces champs d'influence. Arducius est témoin d'un accord entre Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre, et Humbert III de Savoie, en vue du mariage de leurs enfants.

Non moins ouvert était l'horizon culturel des maîtres maçons et sculpteurs anonymes de notre cathédrale. Au-dessus des grandes arcades, nous voyons le mur se dédoubler, créant une zone d'ombre avant l'irruption de la lumière des fenêtres hautes. Ce type de triforium aveugle à arcatures en [p. 70] plein cintre caractérisait le "premier art gothique" des cathédrales de Laon et de Soissons. A Genève, il s'ouvre, dans l'abside, par quelques fenêtres, encore modestes.

Au troisième niveau, une coursive, largement éclairée, s'ouvre sur la nef et le transept par des arcades qui s'inscrivent dans l'arc latéral de chaque voûte: solution dérivée apparemment de Canterbury (donc de Guillaume de Sens) par l'intermédiaire du chantier de Lausanne (donc de Jean Cotereel) selon l'hypothèse de Marcel Grandjean. Nous pouvons admettre que l'aspect d'ensemble de cette claire-voie n'a pas été modifié fondamentalement par les réfections qui ont suivi les nombreux incendies (1334, 1349, 1430, 1546 "éteint tant par eau que par vin") ni par l'écroulement d'un contrefort en 1441. Existait-il une voûte à huit nervures, ou sixpartite, avant la croisée? Les colonnettes médianes le font supposer, sans certitude absolue. Il nous manque évidemment les "murs de lumière", "l'obscurité incandescente" des vitraux, depuis longtemps disparus. Dans la mesure où l'architecture se fait image de la théologie, nous passons ici de l'arx coeli, de la forteresse du ciel, à la Jérusalem céleste, dont les murs rayonnent des couleurs des pierres précieuses. Cette lux nova que l'abbé Suger créa à Saint-Denis devait aider l'âme à s'élever des choses terrestres et matérielles vers les choses célestes et immatérielles.

Du moins pouvons-nous savoir, grâce aux travaux récents des restaurateurs, que l'enduit d'ocre-jaune appliqué à l'intérieur de notre cathédrale allait s'éclaircissant en direction du choeur, suggérant ainsi au fidèle un mouvement vers la lumière.

Une bible de pierre et un bestiaire

Arducius n'a pas assisté à cette dernière phase, anagogique, de la cathédrale. Mais c'est bien sous son épiscopat que son église s'est mise à parler, en images de pierre, de la lutte des anges et des démons, du triomphe de la Croix, des grandes figures de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Melchisédech, Habacuc, Daniel, Samson, puis de l'Evangile. Les historiens se sont évertués à déceler les changements de dialecte sculptural dans le traitement de l'ornement, des feuillages, du modelé des corps.

La succession des chapiteaux historiés correspond à la progression du chantier, d'ouest en est, puis du sud au nord dans les chapelles.

Issu d'une tradition sans doute locale qu'illustrent de puissantes sculptures réemployées dans les fondations de la [p. 71: image / p. 72] nouvelle église (et déposées au Musée d'art et d'histoire), un premier atelier se distingue par son dynamisme, une certaine rudesse, la franchise de sa taille, et par son respect de la masse de la pierre. Le quatrième pilier sud atteste une hésitation, une tentative de mener le modelé avec plus de douceur — avec une perte correspondante de monumentalité. La rupture s'accomplit au cinquième pilier sud. Ce nouveau souffle a-t-il quelque rapport avec la présence d'Arducius à Besançon, à Dole et à Saint- Jean-de-Losne (près de Dijon) entre 1160 et 1166? Dans les chapelles de la cathédrale de Genève, deux sculptures (l'Eglise et la Synagogue) dérivent de celles du grand tympan de Saint-Bénigne de Dijon, et un ensemble de chapiteaux de Genève pourraient être attribués à Petrus Divionensis, qui signa le tympan sud de l'église de Til-Châtel, près de Dijon. Les chapiteaux de la première travée de cette église sont manifestement de la même main que ceux de toute la partie orientale de la cathédrale de Genève, à partir de la croisée. Plusieurs oeuvres maîtresses de cette "phase bourguignonne" se situent dans deux chapelles sud de la cathédrale: la chapelle de Saint-Jean-Baptiste répondait à un programme théologique cohérent de la Rédemption et du rôle de l'Eglise, opposée à la Synagogue; la chapelle de la Sainte-Croix, maintenant un peu encombrée par le tombeau du duc de Rohan (statue actuelle, de Charles Iguel, 1890) fonctionnait comme paroissiale du quartier environnant de la haute ville. Dans les chapelles nord, les thèmes de la sculpture se limitent à des combinaisons de feuillages, de harpies et d'oiseaux. Vers le cinquième pilier nord, celui de la chaire, s'effectue la "soudure" avec la première étape de la construction. Un feuillage naturaliste, plaqué sur la corbeille, inaugure une typologie plus franchement gothique.

Des parallèles rhodaniens et languedociens, joints à la paléographie des inscriptions — pour la première phase — et des rapprochements avec la Bourgogne et la France (Saint-Loup-de-Naud, Châtillon-sur-Marne) pour la dernière phase, achèvent d'assurer à l'ensemble des ateliers genevois une place honorable, et moins retardataire qu'on ne l'a dit. Louis Blondel, d'ailleurs, situait vers 1200 le voûtement du choeur, dont les retombées passent devant les pilastres de l'abside, où sont figurés les Arts libéraux.

[p. 73]

Somptuosités épiscopales et cardinalices

Nous savons aujourd'hui qu'à la veille de la Réforme, tout l'intérieur de la cathédrale était peint en couleurs vives. A la même époque, les nouvelles verrières de l'abside (oeuvres proches des vitraux flamboyants de la cathédrale de Bourges) ajoutaient une note de préciosité à cette ambiance euphorique (déposées au Musée, elles sont remplacées par des copies de 1888). Sans doute, les stalles étaient-elles polychromées, elles aussi, commes celles des Prophètes et des Apôtres encore en place dans la cathédrale, mais qui proviennent du couvent de Rive. Les lys de Florence nous rappellent que les donateurs furent de riches marchands du temps des foires.

La renommée du personnage le plus imposant du clergé savoyard — l'"ermite de Ripaille", Amédée VIII, élu pape au Concile de Bâle et évêque de Genève de 1444 à 1451 — a quelque peu éclipsé la mémoire d'un prélat bâtisseur et mécène, le cardinal Jean de Brogny, évêque en 1423, mort en 1426 à Rome où il vivait à la cour du pape Martin V. Son mausolée, commandé au sculpteur bruxellois Jean Prindale, a disparu lors de la Réforme, mais il nous reste la chapelle dite des Macchabées, érigée à ses frais et à sa mémoire, en un gothique flamboyant hautement coloré, comme on le devine à travers l'actuel décor néo-gothique. Dans les voûtes du choeur, les anges musiciens répondent de loin à ceux du transept de la cathédrale (presque effacés aujourd'hui) et aux joueurs de viole des chapiteaux sculptés. Sans doute produisent-ils, dans la hiérarchie céleste, des airs de trompette, de flûte, de luth et de psaltérion, intermédiaires entre la musique divine — inaudible — et la musique terrestre, accessible aux hommes. Leur auteur presque certain, le Piémontais Giacomo Jaquerio, a décoré également l'église de Saint-Gervais à Genève, et le cloître d'Abondance en Chablais. D'une tonalité légère, presque siennoise, les fresques des Macchabées, détachées par la technique du "strappo" en 1886, se voient au Musée. Sur place, les copies un peu académiques de Gustave de Beaumont nous restituent du moins l'allure générale de ce concert angélique.

Le retable-microcosme de Conrad Witz

Vers le "déclin du Moyen Age", le monologue des pierres chargées de symboles tend à faire place au langage de la peinture. Un dialogue s'instaure entre le fidèle et les personnages de l'histoire sainte. Ceux-ci s'approchent, ils marchent sur un pavement qui prolonge le sol réel et y jettent [p. 74-75: image / p. 76] des ombres portées. Sur le retable majeur de la cathédrale, saint Pierre s'enfonce dans l'eau cristalline. A la surface du lac de Génésareth qui est le Léman, Jésus glisse sans faire de rides. Son manteau rouge devait résonner comme un air de trompette sous les voûtes de l'église. Son nimbe se détache sur les vertes prairies d'une campagne paradisiaque autant que genevoise. Devant la prison brille l'acier des armures des gardiens et saint Pierre délivré s'avance chancelant. Il manquerait la marche de l'escalier si l'ange de rose vêtu ne lui donnait la main. Un Roi mage enturbanné porte un ostensoir qui est une architecture gothique à pinacles miniaturisée. Présenté par saint Pierre — en silhouette devant un fond d'or gaufré qu'il faut s'imaginer miroitant à la lueur des cierges du choeur — l'évêque s'agenouille devant la Vierge. Il étale sa chape somptueuse. Est-ce bien François de Metz, neveu du cardinal de Brogny ? La date, 1444, est aussi celle de sa mort et de l'intronisation d'Amédée VIII, son brillant successeur. De minuscules figures de saints sont brodées sur l'étole, chacune sous son baldaquin voûté à pinacles — des dais semblables se retrouveront, plus tard, à grande échelle, dans les fonds d'architecture des vitraux de l'abside, et la croisée de l'église elle-même forme un baldaquin géant. Ce rapport du microcosme au macrocosme n'est plus lisible depuis que le retable a quitté la cathédrale, non sans mutilations — les iconoclastes s'étant acharnés sur les visages.

Les églises médiévales de la ville

Transformations, réhabilitation, rénovation

Deux églises paroissiales ont disparu lors de la démolition des faubourgs (Saint-Victor et Saint-Léger). Ni l'une ni l'autre n'ont fait l'objet de fouilles archéologiques. Outre Sainte-Croix, incluse dans la cathédrale, quatre paroissiales médiévales urbaines nous sont parvenues à travers de multiples transformations. Après le passage dévastateur des iconoclastes de 1535 et les flots successifs de réfugiés, la Genève protestante fit un usage intensif de cette architecture léguée par les "papistes". Notre-Dame, dite la Neuve, servit de lieu de culte aux Anglais, aux Italiens, aux Ecossais — dont John Knox — et d'auditoire de théologie à Calvin, d'où son nom actuel. Saint-Germain fut tantôt temple, tantôt boucherie, fonderie de canons, grenier et arsenal. La Madeleine et Saint-Gervais souffrirent, comme toute la cité, de surpopulation. Des tribunes doublèrent la contenance des temples. A Saint-Gervais, il fallut reculer la paroi nord de la nef. Le goût médiévaliste de l'époque romantique dota la Madeleine d'un avant-corps néo-gothique. Notre-Dame reçut une façade [p. 77] romano-gothique mais, à l'intérieur, le Consistoire installa en 1874 deux étages de bureaux... Il appartint au XXe siècle de "dérestaurer" ces édifices et de les réhabiliter, opération accompagnée de fouilles archéologiques de plus en plus systématiques, mais menée avec une tendance ("puritaine"?) à dénuder les murs, à simplifier le décor, en effaçant toute trace de polychromie originelle.

Pour le dégagement et la reconstitution de Saint-Gervais, dès 1903, un architecte praticien, Gustave Brocher, s'entoura des conseils de l'archéologue Max van Berchem et d'un amateur éclairé, Jacques Mayor. Architecte et urbaniste cultivé, Camille Martin restaura successivement Saint-Germain, en 1906, et la Madeleine, entre 1914 et 1924, où il n'hésita pas à supprimer une chapelle pour élargir une rue. Son but: "Créer avec les éléments anciens et nouveaux" dont il disposait "un ensemble harmonieux et vivant." Il respecta cependant la "situation acquise" du clocher, tronqué au XVIe siècle. Louis Blondel, archéologue cantonal, supervisa la laborieuse réhabilitation de Notre-Dame en 1955. Un souci de rationalité et de netteté marquait encore, dans les années 1960, la restauration de Saint-Germain par Lucien Archinard, tandis que l'extérieur, par Ed. Barassi, sacrifiait à la vogue des boulets apparents, qui fait encore fureur chez les rénovateurs de vieilles fermes.

Redécouverte de l'héritage médiéval

Du moins ces travaux ont-ils fourni la preuve que chacune de ces églises garde les traces, et souvent les fondations et les murs, d'époques fort anciennes. Trois d'entre elles ont leur "certificat d'origine" paléo-chrétienne. A Notre-Dame, les églises successives, romane et gothique, reprennent la largeur (plus de 8 mètres) du premier sanctuaire carré qui était inclus dans l'ensemble épiscopal; à Saint-Germain, les travées de la nef épousent l'enveloppe de la basilique primitive, attestée par les fouilles qui ont livré le fameux autel sculpté orné de cortèges de cerfs et de brebis (IVe siècle?). A l'angle sud-ouest de la Madeleine se superposent les fondations de la deuxième, de la troisième et de la quatrième église du IXe au XVe siècle.

A Saint-Gervais, de nouveaux travaux éclairciront sans doute le problème des origines, mérovingiennes ou carolingiennes.

A la campagne décisive du remplacement du complexe épiscopal par une cathédrale unique, avec sa crypte à double rotonde, correspondent les phases romanes de nos églises, [p. 78] après le premier millénaire. La grande rupture de cette continuité, ce sont les incendies, surtout celui de 1334 sur la rive gauche, celui de 1345 au faubourg de Saint-Gervais — incendié par le sire de Gex — enfin celui de 1430, du bord du lac à la Madeleine et à Saint-Pierre. La largeur des anciennes nefs, généralement couvertes de charpente, appelait une solution technique uniforme, pour parer au risque du feu: celle de voûtes de type "méridional", présentes au royaume d'Aragon vers la fin du XIIIe siècle, à Saint-François de Lausanne au XIVe et caractéristique de la Genève à prépondérance savoyarde du XVe siècle. Au-dessus d'une nef unique singulièrement large — de l'ordre de 10 à 11 mètres à Saint-Germain — se suivent des voûtes à croisée d'ogives, relativement déprimées, contrebutées par des piles internes, formant autant de chapelles. Ces contreforts émergent au-dessus de l'appentis pour recevoir la poussée des voûtes. Les ogives retombent sur des impostes à la Madeleine ou en piédroits jusqu'au sol, formule flamboyante la plus pure, à Saint-Germain et à la chapelle du Saint-Esprit de Saint-Gervais. A Notre-Dame et à Saint-Germain — comme à Notre-Dame-du-Pin à Barcelone — huit nervures concentriques forment la transition entre l'abside polygonale et la nef.

[p. 79]

Développement et embellissements de l'époque des foires

L'ensemble des entreprises de la fin du XIVe et du XVe siècle présente deux autres traits communs: la tendance à l'expansion et l'enrichissement du mobilier liturgique et du décor. Evolution naturelle en un temps d'essor économique inouï, d'impulsion artistique de la part des prélats et d'émulation de la part des laïcs, qui multiplient les sépultures privées et les autels de confréries. Chaque église réagit à sa manière à ce courant général. Notre-Dame étend sur une portion de la ville haute sa paroisse, détachée de celle de Sainte-Croix. Longtemps coincée entre l'enceinte du Chapitre épiscopal et la grosse muraille du Ille siècle, l'église déborde maintenant vers l'est, en réutilisant les matériaux romains. Un riche apothicaire du quartier, Clément Poutex, a fait les frais du nouveau choeur, où il est enterré, de même que son épouse Peroneta. A la clef d'une chapelle se voient encore les armes (au griffon) de noble Jean d'Orsières, autre paroissien cossu. Parmi les nombreux fondateurs de chapellenies nouvelles, l'on trouve aussi bien des chanoines, un secrétaire ducal, qu'un simple barbier. Dans la nef, quelques chapiteaux "gravés" plutôt que sculptés rappellent une précédente église du XIe siècle.

A Saint-Germain nous avons, pour une fois, le nom d'un maître maçon, De Domo, qui éleva des murs en 1460. Là aussi, les iconoclastes ont épargné des clefs de voûte sculptées et des consoles: des anges portant des écus — parfois identifiables, les cônes de pin des Pinelli —, un évêque, des dragons, un fou joueur de cornemuse. Comme à Notre-Dame, les chapelles nord sont venues s'insérer, en un deuxième temps, entre les contreforts de la nef.

A la Madeleine — centre d'une vaste paroisse, des Rues Basses jusqu'au faubourg du Temple — nous mesurons l'impact des grandes foires. Le saut est impressionnant, de la quatrième église (des alentours de 1110?), longue d'environ 21 mètres, à la nouvelle, qui dépasse 35 mètres, tandis que la largeur de la nef passe de 7 à 10 mètres (écartement des piliers), sans compter l'importante chapelle absidiale du sud-est. A la clef du choeur, et à sept autres emplacements, se voient les armes "d'azur à la roue de huit rayons d'or" du prestigieux marchand Jacques de Rolle (de Rotulo, mort en 1463). La famille du syndic Jean Destri appartient au même milieu. Sa veuve, son fils Philibert et sa fille Péronnette fondent en 1455 une chapelle (disparue après 1914) d'où provient une tête sculptée et polychromée d'une Vierge de pitié, actuellement au musée. Les armoiries "au cheval [p. 80] harnaché et caparaçonné" surmonté d'un saint Michel, ont pris le même chemin. La tradition populaire y voyait une mule, qu'elle mettait en rapport avec "l'hôtellerie de la Mule" voisine. La même chapelle contenait un retable, sans doute contemporain, peint pour "Petrus Rupt, Mercator" et conservé au Musée de Dijon. Sur le mur, à l'entrée de la chapelle détruite, une peinture à l'huile a réapparu en 1970 lors de la restauration: deux moines donateurs, une Vierge à l'Enfant et une Annonciation.

La paroisse de Saint-Gervais ne comprenait pas seulement la rive droite, où la rue de "Constance" (Coutance) accueillait les marchands venus d'Allemagne, et où l'évêque créait (de 1424 à 1430) des parcelles systématiquement loties; elle enjambait encore le Rhône et englobait l'actuelle rue de la Cité et les Rues Basses jusqu'à la Fusterie. De plus, les "Corps saints", dans la crypte de l'église (Nazaire, Celse et Pantaléon) attiraient les pèlerins. Les armes de François de Metz, apposées au clocher avec le millésime 1435 et une bulle du pape Félix V (Amédée VIII de Savoie) de 1441 situent l'époque de la reconstruction de l'édifice, auquel les artisans de la brique donnèrent un cachet "piémontais" (peut-être Pierre Mascrot, fournisseur de la tuilerie des Pâquis), encore visible sur les faces sud et est, décorées de frises en dents de scie. Non moins "piémontaises", les peintures murales de la chapelle de la Vierge (mutilées et dégradées) peuvent être attribuées à Giacomo Jaquerio (après 1446). Sous l'ample manteau de la Vierge se groupent, d'une part le pape (Félix V) et les clercs, de l'autre l'empereur (Sigismond) et les laïcs. Dans l'église elle-même, il existe encore des peintures: un saint Christophe géant garde l'entrée du choeur; un ange (par Jacques d'Ivrée) est agenouillé en bordure de l'armoire liturgique, dans le mur du chevet. A la même époque la Confrérie du Saint-Esprit fit édifier, à l'usage des marchands confédérés, une chapelle des Allemands, carrée, avec un pilier central reprenant les nervures flamboyantes (en "palmier"); chapelle dédiée maintenant aux morts de l'Escalade, dont les ossements ont été déplacés lors du percement de la rue Vallin (1895). Les stalles sculptées à l'écu fleurdelisé de Florence, montées à Saint-Gervais après la Réforme, provenant d'un sanctuaire de la rive gauche, peut-être du couvent des Cordeliers de Rive (seconde moitié du XVe siècle), sont reproduites dans le tome III de cette Encyclopédie, page 72.

C.-A. B.

haut

[p. 81]

Eglises de l'Ancien Régime en ville

L'architecture religieuse au XVIIIe siècle

Alors qu'ailleurs en Europe triomphe l'architecture baroque, Genève se contente d'adapter, de transformer les édifices religieux légués par le Moyen Age ou même de les réaffecter. La construction de galeries avait suffi à faire face à l'augmentation de la population. Mais, suite à la Révocation de l'Edit de Nantes, la pression se fait plus forte. Une fois maîtrisés les problèmes démographiques posés par l'afflux de réfugiés et surmontée la crise économique de la fin du XVIIe siècle, la Compagnie des pasteurs et le gouvernement se penchent sur la question de la construction d'un nouveau temple, demeuré le seul édifice religieux calviniste intra-muros de l'Ancien Régime genevois, seul exemple à Genève d'architecture protestante à proprement parler, le temple de la Fusterie. Peut-être fallait-il aussi se remettre de l'humiliation causée par la réintroduction de la messe, qui se célébrait depuis novembre 1679 dans la chapelle du résident de France, local d'environ 3 mètres et demi sur 9 mètres au deuxième étage d'une dépendance de l'hôtel du Résident sur la Grand-Rue.

Dès 1708 donc une commission choisit l'emplacement du "Temple Neuf" et consulte l'architecte français Jean Vennes, originaire de Sommières, en Languedoc. Vennes avait déjà participé au projet du nouvel hôpital construit au Bourg-de-Four de 1707 à 1714 et dans lequel l'ancienne chapelle des Clarisses fut "récupérée" pour servir de temple. A la Fusterie, les travaux démarrent en 1713 et le nouveau temple est solennellement inauguré en décembre 1715. L'édification du Temple Neuf donne lieu à la création d'une nouvelle paroisse.

La construction de ce temple est aussi un acte de foi. Non seulement le projet avait été confié à un réfugié huguenot, mais encore celui-ci avait choisi comme modèle le prototype de l'édifice religieux huguenot, le célèbre temple de Charenton, construit par Salomon de Brosse en 1623-1624 pour la communauté parisienne, détruit en 1686, et reproduit sur de multiples gravures qui circulaient dans la "diaspora" réformée.

La ville de Genève ne connaît qu'un autre nouvel édifice religieux au XVIIIe siècle, l'église luthérienne. Sis à un très bel emplacement, sur la parcelle de l'ancien Château de Coudrée acquise en 1762, celui-ci ferme la perspective descendant du Bourg-de-Four entre la rue de la Fontaine et la rue Verdaine. Il frappe par son aspect de maison patricienne. Ce déguisement, ce décalage entre fonction et parti pris architectural, est dû à la discrétion imposée par le gouvernement. [p. 82: image / p. 83] En effet, si le Petit Conseil fait preuve de tolérance en permettant à la communauté luthérienne, d'origine lyonnaise pour l'essentiel et regroupant tous ceux qui n'étaient pas spécifiquement calvinistes (les anglicans notamment), de célébrer leur premier culte en 1707, il exige pourtant la modération et l'absence de "bruit". Le bâtiment est ouvert au culte en février 1766.

Si les nouveaux édifices religieux sont rares à l'intérieur de la ville, il convient pourtant de rappeler que le XVIIIe siècle est marqué par l'érection de l'imposant portique néo-classique de Saint-Pierre, en 1756, et la construction de nombreux temples ruraux. Quant au Résident de France, auquel le gouvernement offre un nouvel hôtel particulier en 1743, il peut désormais célébrer la messe dans une nouvelle chapelle avec tribune et sacristie.

B. R.-L.

haut

Les édifices en ville depuis 1815

Le XIXe siècle, grec, gothique et roman

La toute première phase du renouvellement de l'architecture religieuse se déroule aux portes de Genève, dans la ville de Carouge, catholique et sarde, devenue suisse par le traité de Turin de 1816. Les plans successifs de Carouge par Manera, Robilant et Viana avaient ménagé, parallèlement à la place du Marché, une seconde place allongée: emplacement idéal pour une affirmation monumentale du protestantisme. Ce fut d'abord une salle rectangulaire, en 1819, devant laquelle se dressa quelques années plus tard un péristyle de temple à fronton dorique. Aussitôt commença, à la place du Marché, la transformation de l'église Sainte-Croix, restée inachevée. Il restait trois travées de l'ouvrage de Giuseppe Battista Piacenza, architecte royal de Victor Amédée III. Etait prévue, semble-t-il, en 1777, une silhouette vénitienne-palladienne à coupole, flanquée de deux campaniles. En 1824-1826, Luigi Bagutti — reprenant une idée de Giuseppe Viana — "retourna" l'église, transformant l'abside en façade et plaquant lui aussi un fronton "grec" (ou plutôt: palladien) sur cette face. Quant au clocher, il reçut sa forme actuelle cent ans plus tard, au cours d'une rénovation d'Adolphe Guyonnet.

En ville de Genève, l'architecture "protestante" classique n'eut pas de suite. C'est d'un renouveau de la piété, dans la tradition des frères moraves et des méthodistes, en marge de l'Eglise nationale, que dérive la quête d'une architecture qui fût véritablement "chrétienne". Le pasteur dissident César [p. 84] Malan réunit ses fidèles, et ses pensionnaires anglais, dans une chapelle "gothique" en bois, dans son jardin du Pré-l'Evêque, pour y entonner les "Chants de Sion". L'architecte Louis Brocher, membre actif de la jeune Eglise évangélique, opte encore pour la sévérité néo-classique pour son oratoire de 1833, rue Tabazan, lieu de la "prêcherie". Cinq ans plus tard, à la chapelle de la Pélisserie, lieu de rencontre et de "culte mutuel" des frères de la congrégation, Brocher choisit le gothique perpendiculaire anglais qui lui était familier et dont il applique la charpente apparente, raidie sans l'aide de tirants (structure célèbre du hall du Palais de Westminster); le fruit d'une collecte dans plusieurs villes anglaises contribua au financement du bâtiment. Les voyages des groupes du Réveil en Angleterre — à l'époque du "gothic revival" et de l'action de Pugin — et les relations familiales de Brocher (époux d'une Anglaise) suffisent d'ailleurs à expliquer l'apparition précoce d'un style néo-Tudor à Genève. Les nouvelles paroissiales prolongent la tendance: le temple des Eaux-Vives (route de Frontenex, de Brocher, 1842), puis celui de Plainpalais (de Jean-Pierre Guillebaud, 1846). Plus tardif, de 1867, celui des Pâquis sera néo-roman, suivant l'évolution générale du goût médiévaliste (et des connaissances des historiens de l'art) vers les époques plus anciennes.

Boulevards fazystes: une ceinture de sanctuaires

L'ouverture sur le monde et la pluralité des confessions faisaient partie du programme des hommes de la révolution de 1846, en opposition à une certaine rigidité de la République calvinienne. Le plan de Genève entre 1850 et 1870 atteste les jalons des réalisations de cette politique: nous les citerons en ordre circulaire, comme le suggère la succession des bastions sur lesquels furent bâtis les divers sanctuaires. Sur le bastion de Hollande, la synagogue de Jean-Henri Bachofen, de plan carré, à coupole, entourée de tours crénelées sur les pans coupés, image très "orientalisante", reste le signe ostensible de la reconnaissance de la communauté israélite par le gouvernement radical en 1852. Plus loin, face à la Plaine de Plainpalais, un blanc péristyle ionique manifeste le désir du nouveau régime d'honorer la franc-maçonnerie. Ce "Temple unique" (de Hermann Hug, 1858) est devenu après 1873 l'église du Sacré-Coeur (agrandie par A. Guyonnet en 1939). Sur le rebord du plateau des Tranchées, sur le site possible du prieuré de Saint-Victor, brillent les bulbes dorés de l'église russe de 1865, vouée au culte orthodoxe: plan carré de tradition byzantine, fourni [p. 84] par D. I. Grimm, à Saint-Pétersbourg, exécuté à Genève par J. P. Guillebaud et A. Krafft (agrandissements: 1916). Sur la rive droite surgit une silhouette d'église de campagne anglaise, dans le goût de Pugin, avec un déploiement remarquable de chaînages et de contreforts en molasse, et de blocs de Meillerie rustiqués. Cette Holy Trinity Church, bâtie en 1853 sur le bastion du Cendrier par David Monod, doit son luxe à l'appui financier du ministre de S. M., sir Robert Peel.

Enfin, sur le bastion de Cornavin, l'on assiste au paroxysme du néo-gothique, mais cette fois de filiation française; une mini-cathédrale, collage scrupuleux d'éléments d'Amiens sur un édifice de plan complexe, avec transept et déambulatoire, mais privé de triforium, doté enfin d'un clocher-porche qui empiète sur la nef. L'édification de cette église Notre-Dame, sur un terrain cédé à la communauté catholique par le gouvernement genevois en 1850, constitue un acte symbolique. Entièrement montée en pierres de taille, largement ancrée au sol, hérissée et musclée, avec force tourelles, culées, arcs-boutants et pinacles, Notre-Dame suggère bien le rôle qui lui était dévolu, face à la cité de Calvin.

La croisade catholique

Tandis que des équipes de volontaires, venues au chantier chaque matin au son du tambour, attaquaient à coups de pioche un "bastion royal" singulièrement robuste (plus de 4.000 journées de travail, sans autre rémunération qu'une [p. 86] soupe et un pot de vin), les prêtres-quêteurs parcouraient l'Europe à la recherche de subsides. Le pape, Napoléon III, les cours de Vienne, de Turin, de Bavière, de Saxe, ainsi que de généreux donateurs français participèrent à l'oeuvre de Notre-Dame. La construction commença en 1852, surveillée par Jean-Marie Gignoux, selon les plans d'un fanatique de l'architecture médiévale, Alexandre-Charles de Grigny, d'Arras, maçon de par sa formation, autodidacte, mais technicien éprouvé, qui parsema la France de dizaines d'églises gothiques et romanes. Celle de Genève fut consacrée en 1859 dans l'enthousiasme des fidèles ("Nous sommes en plein XIIIe siècle, le style pur par excellence..."). Il fallut renoncer à la flèche, les fonds étant épuisés. L'orientation vers l'ouest n'était pas rituelle, mais urbanistique. L'église, axée parallèlement aux "Terreaux de Chantepoulet" des fortifications, utilisait au mieux les limites du bastion. Dès le départ, le site était stratégique, au point de convergence des routes de Lyon, de Paris et de Lausanne. L'arrivée du Paris-Lyon-Méditerranée, et la construction — exactement contemporaine — de la gare confirma cette vocation de Notre-Dame, "gardienne de l'entrée de Genève".

Dégagé de tous côtés, sa cure ayant été démolie, l'édifice règne aujourd'hui sur trois voies de trafic intense, sur un carrousel de bus et sur le désert de la place Cornavin. L'église était encore en chantier lorsque le pape proclama le dogme de l'Immaculée Conception, suivi, à dix ans de distance, par celui de l'Infaillibilité pontificale. D'où résultèrent le schisme de l'Eglise catholique et l'hostilité des pouvoirs politiques. Dans la redistribution des sanctuaires, lors du Kulturkampf, Notre-Dame fut attribuée aux catholiques libéraux, de même que Saint-Germain. Les catholiques romains attendirent jusqu'en 1912 leur retour dans leur grande église.

Entre-temps, Gignoux avait construit l'église néo-gothique de Saint-Joseph, aux Eaux-Vives (profondément transformée en 1937) ; vers la fin du siècle, l'église Saint-Antoine-de-Padoue, à la Servette, restait dans la même lancée. Mais dans les premières années du XXe siècle, à l'église Saint-François-de-Sales à Plainpalais, Edouard Chevallaz proclamait assez pompeusement le triomphe du néo-roman: mixage lombard-périgourdin (avec des voûtes gothiques) culminant en une flèche de pierre blanche terminée en lanterne à la manière du Sacré-Coeur de Montmartre. Un plus grand scrupule archéologique animait Adolphe Guyonnet dans l'emploi d'un vocabulaire roman et byzantin, lors de la création de l'église de Saint-Paul (1913- 1915) à Grange-Canal, point de départ, à Genève, d'un renouveau de tout l'art religieux.

[p. 87: image / p. 88]

Un nouvel art sacré

A l'intérieur de Notre-Dame, les deux vagues de la décoration, nettement séparées, d'avant et d'après l'éclipse du Kulturkampf, nous font saisir le changement.

Les fenêtres des chapelles de l'abside, de Claudius Lavergne, et celles des bas-côtés, exécutées par des ateliers de Tours et d'Avignon, appartiennent à la phase de la redécouverte du vitrail médiéval et d'un emploi encore hésitant de sa technique du verre coloré dans la masse. Ce type de vitraux gothiques, produits d'un artisanat parfois routinier, eut le mérite de créer une ambiance plus chaude dans les églises, anciennes et nouvelles. Les vitraux des fenêtres hautes, postérieurs à la "reconquête" de Notre-Dame, sont d'une tout autre veine. Dans l'intervalle, sous l'influence de l'Art Nouveau, grâce aussi à l'intérêt croissant des artistes pour le rayonnement de la couleur et pour le symbolisme, la liaison s'est opérée entre l'art religieux et le mouvement de la peinture contemporaine. Le signal de la rupture avec l'historicisme, et le stimulant permanent, fut, à partir de 1895, l'ensemble prodigieux des vitraux de la cathédrale de Fribourg, par Jozef von Mehoffer, artiste polonais formé à Paris, en contact avec Puvis de Chavannes, Gauguin et Maurice Denis. A Notre-Dame de Genève, dans les fenêtres hautes de l'abside et du transept, Maurice Denis signe, avec Marcel Poncet, des vitraux "modernes" d'une intensité superbe et d'un dessin très discipliné. A leurs côtés, Alexandre Cingria, admirateur à la fois de Byzance, du baroque et de l'art populaire, produit ses feux d'artifice. Ses oeuvres à Notre-Dame, à Saint-Paul, à Sainte-Croix de Carouge, ses écrits ("Décadence de l'art sacré", 1917), marquent véritablement la naissance d'un art genevois du vitrail et de la mosaïque. A Notre-Dame encore, tel vitrail du bas-côté, de Théodore Strawinsky, montre que dans les années 1959-1960, l'élan n'est pas tombé.

A Saint-Paul, dès 1915, Maurice Denis avait ouvert la voie au grand décor peint, avec ses "Episodes de la vie de saint Paul", dans l'abside, en même temps qu'il projetait les fenêtres de la nef. Les artistes associés dans le décor des bas-côtés, Alexandre Cingria, Marcel Poncet et François Fosca (Georges de Traz) devinrent les animateurs d'un "Groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice", fondé en 1919 avec le sculpteur François Baud et l'orfèvre Marcel Feuillat. Au-delà du milieu du siècle, la technique du "verre éclaté" de grande épaisseur, inséré dans un châssis de béton, réalisa une fusion plus étroite encore avec l'architecture, appelée désormais à travailler avec la lumière colorée. [p. 89]

Le maître verrier Jacques Wasem fut à Genève le fervent propagateur du nouveau procédé. Les bâtisseurs hésitèrent longtemps à abandonner l'historicisme. Sainte-Thérèse, à Champel, imite en 1944 encore la basilique paléo-chrétienne (transfigurée par les vitraux de 1956). Le pas est franchi en 1954 à l'église néo-apostolique, à la Servette, par exemple, et dans les années soixante à Sainte-Claire, aux Acacias. Le béton armé libérait les architectes des contraintes de la construction traditionnelle, il permettait une adaptation plus souple du plan aux programmes religieux, plus d'audace dans le voûtement et un traitement plus sculptural des masses.