La loi et la justice

Jacques Droin / Pierre Duparc / Raymond Foëx

Bernard Lescaze / Pierre Pittard / Dominique Poncet

Barbara Roth-Lochner / Jean de Senarclens

Les anciennes législations

[p. 135]

Le droit romain

Après la soumission des Allobroges, vers 120 avant notre ère, Genève entra pour plus de cinq siècles dans l'orbite de Rome. Il était donc normal que le droit romain y fût reçu. Sous deux réserves cependant. La première vient de la survivance de coutumes antérieures: qu'on invoque un hypothétique "droit ligurien" ou un incertain droit alpin, on doit retenir la probable persistance d'usages locaux dans un "droit vulgaire", phénomène connu dans diverses parties de l'Empire romain. La deuxième réserve dépend de l'application progressive du droit romain: ce dernier, réservé aux seuls citoyens romains, donc à un petit nombre, était complété par un droit prétorien et un droit pérégrin, bons pour les provinciaux ou les étrangers. Il y eut ainsi une propriété classique quiritaire, pour les citoyens, et une propriété provinciale ou pérégrine. Au cours du IIe siècle cependant, on relève une tendance à l'uniformisation du droit par les magistrats et dans les constitutions impériales; et en 212, un édit de Caracalla concéda le droit de cité à presque tous les pérégrins. Des usages locaux subsistèrent d'ailleurs, comme nous l'avons dit.

Les sources du droit impérial furent essentiellement des constitutions de l'empereur, auxquelles il faut ajouter, par exemple, les avis des prudentes, des jurisconsultes. La diversité des règles juridiques, leur accumulation, rendit nécessaire la réunion de celles-ci et leur classement méthodique. On rédigea donc des codes: le grégorien vers 291, l'hermogénien vers 293, et surtout le Code théodosien en 438. Ce dernier sera le véritable véhicule du droit romain à la fin du Bas-Empire et au-delà pendant le haut Moyen Age.

Les lois barbares

L'arrivée des Barbares bouleversa le système juridique romain. A Genève ce furent les Burgondes, après 443. Pour eux, qui venaient en troupes, en familles, il n'était pas concevable d'abandonner leurs coutumes, les règles qui régissaient leur statut personnel et familial, leur droit privé. D'autre part, les Gallo-Romains étaient convaincus de la supériorité de leur législation, mais ne pouvaient l'imposer. Chacun resta sur ses positions, conserva sa loi personnelle: c'est le système de la personnalité des lois, où le jus sanguinis remplace le jus soli, système qui ne pouvait être inconnu de Rome, comme on l'a vu à propos des pérégrins. [p. 136]

Les sources du droit de cette époque sont appelées lois, parce qu'elles furent mises par écrit sur l'ordre des rois burgondes; mais en fait ce sont des coutumes rédigées. Pour ses sujets burgondes, Gondebaud fit établir, vers 480-490, la Lex Burgundionum, encore appelée Liber constitutionum, Lex gundobada ou loi gombette; ce noyau primitif, ou Priores leges, fut complété par des constitutions royales de 501 à 534. La loi gombette survécut à la chute du royaume burgonde. Pour les sujets gallo-romains, Gondebaud fit rédiger, vers 502-508, une Lex romana Burgundionum, appelée parfois "Papien", par incompréhension et déformation du nom du jurisconsulte Papinien. Cette loi a comme composants essentiels le Code théodosien et les écrits de quelques jurisconsultes, mais comporte quelques variantes coutumières. Ce système présenta assez tôt beaucoup d'inconvénients, en particulier des incertitudes sur l'appartenance à telle ou telle loi après le brassage des populations et conflits de lois. Agobard, évêque de Lyon au IXe siècle, déplore le régime de la personnalité des lois, qui disparaît entre la fin du IXe et le XIe siècle.

La coutume

Alors s'élabora un droit nouveau. La personnalité des lois est remplacée par la territorialité des statuts, c'est-à-dire que tous les habitants d'un même territoire sont soumis aux mêmes règles. Mais, d'une part, ce changement se fait avec un morcellement géographique prodigieux; d'autre part, toutes les règles sont coutumières, la coutume étant un ensemble d'usages pratiqués de mémoire d'homme dans une région et ayant force contraignante. Ces règles coutumières sont d'une grande diversité; on peut les répartir en deux grands types, et Genève est à la limite de deux zones. Au nord et à l'est s'étendent les pays dits coutumiers, comme le Pays de Vaud, le comté de Bourgogne, le Valais; au sud les pays dits de droit écrit sont également coutumiers, mais imprégnés de droit romain, comme la Savoie et le Dauphiné. Genève, sous l'influence savoyarde, se rattache jusqu'au XIVe siècle aux pays de droit écrit. Une renaissance du droit romain s'était d'ailleurs manifestée grâce aux travaux des juristes de Bologne sur les textes nouvellement connus du Corpus juris civilis de Justinien et la pénétration de ce droit sur le revers occidental des Alpes au cours des XIIe et XIIIe siècles est bien connue. Mais assez tôt, dès les Franchises et dès le XIVe siècle, Genève va prendre ses distances vis-à-vis du droit romain comme de la Savoie.

[p. 137]

Les Franchises

Les anciennes Franchises de Genève sont connues par une rédaction officielle faite sous les auspices de l'évêque Adhémar Fabri (que l'on devrait normalement appeler Aimar Favre) en 1387. La date est tardive, puisque la communauté des habitants s'est organisée au cours du XIIIe siècle; mais les Franchises n'ont pas été octroyées par Adhémar Fabri: elles existaient antérieurement et leur mise par écrit est peut-être liée à des modifications du contenu et au financement d'une nouvelle enceinte. Dans le désordre de la présentation, trois groupes d'articles, trois aspects, peuvent être dégagés.

Comme dans tous les textes de ce genre, la procédure tient une place importante et permet de préciser quelles sont les institutions judiciaires. Le vidomne est le juge ordinaire des causes civiles et des délits mineurs; devant son tribunal est maintenue l'ancienne procédure coutumière, orale et en français, sommaire et sans frais, rejetant les formes rigoureuses du procès écrit; en outre pour le jugement, et surtout en matière pénale, au juge et à ses assesseurs sont associés de simples citoyens. Enfin, on trouve une tarification détaillée des peines suivant les délits, rappelant le "wergeld" barbare. Ainsi apparaissent le rejet des influences romaine et savoyarde, et le droit d'être jugé par ses pairs.

Les articles relatifs aux questions économiques forment un deuxième groupe. Plusieurs contiennent de simples règles de police relatives à l'urbanisme, aux poids et mesures, à certaines professions. D'autres sont caractérisés par un esprit libéral et favorable aux échanges commerciaux, par exemple le prêt à intérêt est pratiquement admis, puisque les usuriers peuvent transmettre leurs biens par succession.

Le troisième groupe d'articles est d'ordre politique, organisant une répartition des compétences entre l'évêque et la communauté. Sans compter les règles de procédure, on peut citer par exemple: le rôle des habitants en matière de sécurité publique avec la fermeture des portes et la garde nocturne; l'obligation de payer les contributions; le droit des habitants de nommer des syndics pour les représenter.

Quelques articles enfin, peu nombreux, traitent de points de droit civil: abandon par l'évêque du droit de bâtardise sur la succession des enfants illégitimes, mesure favorable au remariage des veuves avec suppression du délai de viduité. Mais il est évident que le droit de la famille et beaucoup de points relatifs à la condition des biens sont absents des Franchises. Les usages et coutumes en vigueur en ces matières, passées sous silence, relevaient du droit romain. [p. 138]

Ainsi apparaissent la variété et l'originalité des Franchises de Genève: règles coutumières, droit des affaires et droit romain mêlés.

P. Dc

haut

Les lois de l'ancienne République

L'adoption de la Réforme, comme la rupture des liens qui unissaient Genève à son prince-évêque et au duc de Savoie, entraînèrent un bouleversement des institutions genevoises. Ce dernier s'opéra graduellement entre 1527 et 1543.

Ces véritables révolutions politique, juridique et religieuse se marquèrent dans trois textes qui demeurèrent, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, en décembre 1792, la base du droit genevois, malgré plusieurs modifications, adjonctions ou suppressions. Il s'agit d'abord des Ordonnances ecclésiastiques, approuvées dans leur ultime version le 3 juin 1576, en Conseil général, mais qui datent, pour l'essentiel, du 20 novembre 1541. Ce texte était l'une des conditions mises par Calvin à son retour à Genève. Il règle, en quatre titres, l'organisation de l'Eglise de Genève et ses rapports tant avec la communauté des fidèles qu'avec le pouvoir politique. On y trouve aussi bien des dispositions de nature purement ecclésiastique sur les sacrements, les catéchismes ou les chants que des règles précises sur les empêchements au mariage, sur l'organisation du Consistoire, de même que sur la visitation des prisonniers. Mélange de droit ecclésiastique, de droit du mariage, de discipline, ces ordonnances, qui devaient être publiquement lues tous les cinq ans dans les temples à l'ensemble des fidèles assemblés, ont exercé une influence durable sur la vie de l'Eglise de Genève.

Deuxième texte fondateur, les Edits politiques, ratifiés par le Conseil général le 29 janvier 1568 dans leur version revisée par rapport à leur première version, approuvée le 28 janvier 1543, qui organisent les pouvoirs politiques dans la Seigneurie. Il s'agissait là d'une oeuvre originale en grande partie, bien qu'elle ne fit que compiler et améliorer des institutions mises en place au cours de la décennie précédente. Trois hommes y contribuèrent essentiellement. D'une part, Jean Calvin, d'autre part, le conseiller Claude Roset, d'une ancienne famille genevoise, enfin le docteur Fabri, jurisconsulte originaire d'Evian. La revision de 1568 fut conduite par Germain Colladon, conseiller juridique de la Seigneurie dans de nombreuses affaires civiles et pénales.

La structure des Edits politiques est relativement simple, puisque le texte prévoit, pour chaque institution ou charge, la [p. 139] manière de procéder à son élection, la forme du serment que doivent prêter tant les électeurs que l'élu, enfin quelques indications sur la nature des fonctions, prérogatives ou compétences attribuées. On ne peut qu'être frappé de constater qu'à la précision, voire la minutie, qui règle tant la procédure de désignation que les libellés des divers serments s'oppose un flou relatif quant à l'étendue des pouvoirs de chaque organe particulier. En réalité, les conflits de compétence, s'ils existent, sont peu nombreux, car au-delà des textes, il faut bien comprendre que la pratique constitutionnelle équivalait à une coutume bien établie.

De 1568 à 1707, le Conseil général ne fut convoqué qu'à trois reprises pour modifier ces édits (en comprenant la revision de 1576). La modification la plus importante fut celle votée le 2 avril 1576, qui autorisait les Petit et Grand Conseils à prélever des impôts sans ratification du Conseil général, ou qui semblait les autoriser car, au cours du XVIIIe siècle, cet édit et surtout sa portée réelle seront violemment contestés. [p. 140]

Troisième texte de base: les Edits civils, à la rédaction desquels prirent également part, entre autres, Claude Roset, Jean Calvin et Pierre Viret, dont la version originale fut approuvée en Conseil général le 15 novembre 1542. Ces premiers édits réglaient avant tout des questions de procédure civile. Complétés en 1546, 1558, ils furent entièrement revus par Germain Colladon, qui s'inspira également des Coutumes de Berry, et procéda à la confection d'un véritable code, comportant 32 titres, contre 5 en 1542. Ces Edits civils furent ratifiés en même temps que les Edits politiques. A l'exception d'un édit concernant les héritiers sous bénéfice d'inventaire, adopté en Conseil général en 1573, aucune modification de ces Edits ne fut votée par les citoyens avant le XVIIIe siècle. Une importante revision eut lieu le 5 octobre 1713. La législation genevoise, sous l'ancienne République, se caractérise donc par une grande stabilité, qui n'excluait pas des modifications réservées à la seule approbation des Petit et Grand Conseils. A la fin du XVIIIe siècle, les Genevois se méfient des codes, et le procureur général François-André Naville, dans son Etat civil de Genève, qui constitue un commentaire unique des Edits civils, se félicite de ce que les Edits ne rassemblent que "les lois essentielles" et non un code civil complet.

Le Code genevois et la Déclaration des droits et devoirs de l'homme social

Sous le nom de Code genevois, les citoyens adoptent cependant, le 14 novembre 1791, une "collection complète de lois politiques" dont le principal rédacteur est l'ancien procureur général Du Roveray, d'où le nom de code Du Roveray. Les troubles politiques de 1782 et 1789 avaient amené cette mesure. Ce code prévoyait une revision des Edits civils, mais les événements politiques ne le permirent pas. Les six années qui séparent l'adoption du Code genevois de l'annexion (avril 1798) sont marquées par de grandes turbulences politiques. De nombreux projets législatifs aboutissent, sous l'impulsion des comités de sûreté, de salut public ou de législation comme sous celle de simples membres de l'Assemblée nationale.

Le 6 juin 1793, est adoptée une Déclaration des droits et devoirs de l'homme social, qui reconnaît au citoyen le droit de propriété, la liberté, l'égalité, la sûreté, la garantie sociale et le droit de résistance à une autorité tyrannique. Une nouvelle constitution est promulguée le 5 février 1794, [p. 141: image / p. 142] (modifiée en 1796). Elle prévoit l'élaboration d'un Code pénal et d'un Code civil. Ni l'un ni l'autre ne verront le jour, malgré les efforts du Comité rédacteur des lois permanentes animé par trois hommes: Louis Odier, Julien Dentand et Jean-François Butini. On peut mesurer le changement de mentalité, quant au rôle de la loi, en méditant cette phrase extraite du rapport introductif au projet de code civil: "Ils tombent malheureusement dans une grande erreur, ceux qui croient qu'il suffit d'un petit nombre de lois pour statuer sur les intérêts respectifs des citoyens".

La période française

Dans le Traité de réunion du 26 avril 1798, il fut spécifié que les lois civiles genevoises resteraient en vigueur sur l'ensemble du territoire de l'ancienne République, désormais fondue dans le département du Léman jusqu'à l'entrée en vigueur des lois françaises. Ces dernières garantirent, par exemple, l'usage du patois devant les justices de paix. Rapidement les anciennes lois genevoises cédèrent la place, sur le plan pénal, au Code des délits et des peines du 3 Brumaire an IV, puis au Code pénal de 1810 et au Code d'instruction criminelle de 1808, sur le plan civil au Code Napoléon de 1804.

L'introduction du Code civil français fit disparaître ce qui pouvait subsister de l'ancienne législation genevoise. Le nouveau code introduisait un principe fondamental, celui de la séparation du civil et du religieux. Pour Genève, ce principe représentait une nouveauté inouïe, car les lois genevoises, même à l'époque révolutionnaire, avaient conservé un lien étroit entre l'Eglise et l'Etat. Le Code civil consacrait aussi le double principe de la liberté et de l'égalité des personnes et des fonds, alors que les Genevois venaient à peine d'effacer, malgré les Révolutions, les distinctions entre habitants de la ville et de la campagne.

La Restauration

Le 31 décembre 1813, un groupe de citoyens proclama la Restauration de l'ancienne République de Genève. Les Français étaient encore aux portes de la ville, les Autrichiens approchaient. Il fallut assurer à la ville une nouvelle constitution politique, un territoire non morcelé, des appuis pour l'admission dans la Confédération suisse. [p. 143]

La Constitution de 1814, fidèle reflet des pensées politiques de ses auteurs Joseph des Arts et Ami Lullin, rétablit plusieurs des anciennes institutions: syndics, Petit Conseil, auditeurs, mais ils se refusèrent à redonner au Conseil général ses anciens pouvoirs. Ils établirent en lieu et place un Conseil représentatif, élu chaque année partiellement au suffrage censitaire. A bien des égards, la Constitution de 1814, adoptée le 22 août, marque un recul sur la Constitution de 1794. Certaines de ses dispositions sont archaïques, comme celle rétablissant les châtelains à la campagne et qui fut abrogée dès 1816! Surtout, cette constitution ne respecte pas entièrement la séparation des pouvoirs, et en concentrant l'essentiel du pouvoir politique entre les mains du Conseil d'Etat et du Conseil représentatif, elle limite singulièrement les droits des citoyens. Mal accueillie par l'opposition libérale, elle fut remplacée par la Constitution de 1842.

Des "lois éventuelles pour le cas où la Ville et République de Genève acquerrait du territoire" furent jointes à la Constitution. Elles prévoyaient que le patrimoine des anciens Genevois, administré par la Société économique, ainsi que ceux des anciennes fondations de bienfaisance, comme l'Hôpital général, étaient réservés aux anciens Genevois. Cette inégalité fut aggravée puisque les nouveaux Genevois, environ un tiers de la population, n'eurent droit qu'au cinquième des sièges au Conseil représentatif. Mais le protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 rendit caduque cette dernière disposition.

Sur le plan civil et pénal, la loi du 6 janvier 1815 établit une organisation judiciaire provisoire, confirmée par celle du 15 février 1816, qui supprima les jurys, maintint les différents codes et lois en matière civile et commerciale, comme en matière pénale. Seules des adaptations concernant notamment le mariage (revisions en 1816, 1821 et 1824) et la procédure civile (loi Bellot du 29 septembre 1819) furent introduites, de même que la publicité des droits réels.

La Constitution de 1842

"Œuvre cohérente et clairement rédigée qui forme le plus parfait contraste avec celle de 1814", a-t-on écrit de la constitution élaborée sous la pression des événements du 22 novembre 1841 et des opinions libérales d'un groupe révolutionnaire, l'Association du Trois Mars. Elle consacre le principe du suffrage universel qui ne sera désormais plus remis en question. "La souveraineté réside dans le peuple" (article, titre I). Mais il s'agit d'une démocratie représentative, [p. 144] dans laquelle il appartient au Grand Conseil de voter les lois, sans possibilité de référendum. La Ville de Genève retrouve l'autonomie qu'elle a possédée à l'époque française et forme désormais une commune. Méconnue, la Constitution de 1842 était en réalité novatrice dans sa conception de l'équilibre des pouvoirs et, à bien des égards, la Constitution de 1847 s'en est inspirée.

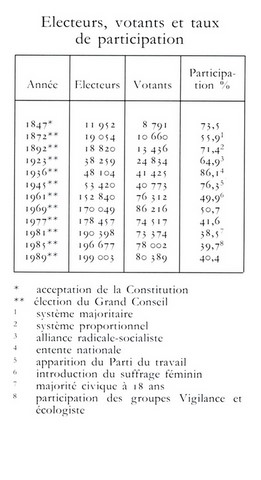

La Constitution de 1847

L'esprit libéral de la Constitution de 1842 fut renversé par une application conservatrice. Il en résulta la révolution radicale du 5 octobre 1846 et la nomination d'un gouvernement provisoire, puis d'une constituante. Cette dernière, sous l'impulsion de James Fazy, rédigea une nouvelle constitution, approuvée en votation populaire le 21 mai 1847, qui régit encore aujourd'hui la République et Canton de Genève. Bien qu'elle ait fait l'objet de plus d'une centaine de revisions constitutionnelles depuis sa promulgation, cette constitution reste, fondamentalement, celle qu'avait voulue James Fazy. Elle définit plus clairement la souveraineté du peuple, précise un certain nombre de droits individuels, admet la jouissance de droits politiques pour les assistés. Surtout, la constitution rétablit formellement le Conseil général, composé de tous les électeurs, et qui est compétent pour l'élection du Conseil d'Etat. Bien sûr, on ne réunira plus le Conseil général en réunion publique, sorte de Landsgemeinde urbaine, mais le scrutin se déroulera en un seul lieu, pour lequel on édifiera le Bâtiment électoral.

Le titre de syndic est abrogé, seul subsiste celui de conseiller d'Etat; leur nombre est d'ailleurs réduit à sept.

Le jury, supprimé par la Restauration, est rétabli. En matière religieuse, la Constitution de 1847 apporte de grandes innovations. Elle proclame la garantie de l'exercice des cultes et prévoit, selon un système démocratique, l'élection du Consistoire, devenu l'organe de gouvernement de l'Eglise, par les citoyens protestants. Il s'agit en fait d'une véritable laïcisation de l'Eglise nationale protestante de Genève, puisque l'élément laïque devient prépondérant dans l'organisation de l'Eglise, la Compagnie des pasteurs perdant son droit d'élire les pasteurs. Enfin, la Société économique est dissoute, mais il faudra attendre 1868 pour voir définitivement abolie la distinction entre anciens et nouveaux Genevois dans les institutions d'assistance. Rien ne définit mieux l'esprit de la constitution que le libellé de son article 1: "La souveraineté réside dans le peuple; tous les pouvoirs [p. 145] politiques ne sont qu'une délégation de sa suprême autorité". Toutefois, il faut bien être conscient que la démocratie fazyste est, comme celle de 1842, une démocratie représentative, dans laquelle les pouvoirs législatifs sont réservés au Grand Conseil. Il faudra attendre la loi constitutionnelle du 26 avril 1879 pour voir introduit le référendum facultatif, qui permet aux citoyens de rejeter, en votation populaire, une loi approuvée par le Grand Conseil. Quant au droit d'initiative, il ne sera adopté que le 6 juin 1891. A partir de cet instant, on peut considérer Genève comme une démocratie semi-directe.

De revision en revision

Entre 1847 et 1984, on ne compte pas moins de cent dix revisions constitutionnelles, dont le rythme ne cesse de s'accélérer. Il faut mentionner, parmi les principales revisions constitutionnelles qui exercent aujourd'hui encore un effet durable sur l'organisation des pouvoirs publics, celle du 6 juillet 1892 introduisant le système proportionnel pour l'élection des députés au Grand Conseil; celle, capitale, du 15 juin 1907, supprimant le budget des cultes et introduisant par là le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, transformant les rapports séculaires entre ces deux institutions; celle, enfin, parmi d'autres, du 5 octobre 1962 établissant l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller d'Etat et toute autre activité lucrative, à la suite d'une initiative populaire.

Code des obligations, Code civil, Code pénal

L'unification, toute relative et tardive, du droit fédéral a entraîné l'abrogation des lois d'inspiration française. L'entrée en vigueur du Code des obligations de 1881, puis celle du Code civil de 1907 (en vigueur dès 1912) a consacré l'unification du droit privé suisse, commandée par les exigences mêmes de la vie moderne. On sait que le Code civil, oeuvre du célèbre juriste Eugène Huber, s'est inspiré des législations cantonales. Il s'agit d'un code adapté aux moeurs et aux mentalités helvétiques. Il convient de noter que, dans son projet, E. Huber n'avait pas retenu comme mode de tester le testament olographe. A l'instigation de la représentation genevoise aux Chambres fédérales, le testament olographe, courant à Genève, fut inscrit dans le code, et il est devenu, aujourd'hui, la façon la plus courante de tester. [p. 146]

Le Code civil a tout de même laissé aux lois cantonales certains domaines du droit privé (suppression ou maintien de la réserve des frères et soeurs, art. 472 CC, par exemple) et a réservé expressément les usages locaux (art. 5 CC). De nombreuses revisions du Code civil et du Code des obligations, touchant notamment le droit du travail, le droit de la famille, le droit du mariage, le droit des sociétés anonymes sont en cours ou viennent d'aboutir. Quant au Code pénal suisse de 1937, entré en vigueur le 1er janvier 1942, il a notamment consacré le principe de l'abolition de la peine de mort, que Genève, pour sa part, avait déjà supprimée en 1874.

C'est dans le domaine de la procédure que la souveraineté cantonale se marque le plus, puisque chaque canton a la compétence de promulger ses propres codes de procédure civile, pénale et administrative.

La loi de procédure civile élaborée en 1819 par P.-F. Bellot a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière fois en 1920.

Le Code de procédure pénale a été entièrement refondu grâce à Me Dominique Poncet et adopté le 29 septembre 1977. Il s'agit d'un code qui garantit les droits de l'inculpé d'une façon très étendue, ainsi que les droits de la défense, à tel point que les juges d'instruction se sont parfois plaints qu'ils avaient moins de droits qu'un inculpé. Du moins, ce Code de procédure pénale est-il conforme aux conventions qui découlent tant des droits de l'homme que des garanties individuelles assurées au justiciable. Il fait honneur à la tradition juridique libérale de Genève.

Activités législatives

Les délibérations du Grand Conseil, comme celles des Conseils municipaux, sont publiées dans un Mémorial qui, à sa manière, témoigne de l'activité législative, mieux encore que le recueil systématique des lois puisqu'on y trouve mention des projets de lois retirés ou rejetés. Les milieux politiques et économiques se plaignent souvent d'une inflation législative telle qu'on a peine à se retrouver dans le maquis des lois. D'autres époques — la Révolution genevoise de 1792 par exemple — ont aussi connu ce phénomène. Il peut être intéressant de le quantifier:

- en 1886, le Grand Conseil eut à examiner 37 projets de lois et 8 arrêtés législatifs

- en 1936, 33 projets de lois et 34 arrêtés législatifs. Le Mémorial compte 1.435 pages [p. 147]

- en 1951, 37 projets de lois et 26 arrêtés législatifs. Le Mémorial compte 1.398 pages

- en 1961, 239 projets de lois, dont 161 émanent du Conseil d'Etat. Le Mémorial compte 3.143 pages

- en 1971, 151 projets de lois, dont 103 émanent du Conseil d'Etat. Le Mémorial compte 4.039 pages

- en 1981, 218 projets de lois, dont 121 émanent du Conseil d'Etat. Le Mémorial compte 5.541 pages.

Mais toutes ces lois, tous les règlements d'application sont toujours adoptés conformément aux procédures légales, car Genève est un Etat de droit, un Rechtsstaat, dont les citoyens n'hésitent pas à recourir au Tribunal administratif ou au Tribunal fédéral si leurs droits constitutionnels sont violés. Et le nombre des arrêts genevois, dans la jurisprudence du Tribunal, n'est pas mince...

Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif sort de sa chrysalide

On ne peut parler de pouvoir législatif proprement dit que lorsque le principe de la séparation des pouvoirs est appliqué. Sous l'ancienne République, la confusion des pouvoirs entre les Conseils empêche de reconnaître au Conseil des Deux Cents le pouvoir législatif, au sens actuel du terme. La première assemblée législative digne de ce nom fut l'Assemblée nationale, prévue par la Constitution de 1794.

Sous la Restauration, le Conseil représentatif, de 250 membres, dont l'élection au suffrage censitaire constituait un chef-d'oeuvre de complications subtiles, avait le pouvoir législatif, mais il ne possédait pas le pouvoir d'initiative des lois, dévolu au Conseil d'Etat, lequel siégeait dans le Conseil représentatif, contrairement à la règle de la séparation des pouvoirs. Il possédait en revanche un droit de revision dont il usa assez largement.

La Constitution de 1842 posa le principe de la démocratie représentative. Le pouvoir législatif y était exercé par un Grand Conseil de 176 députés, élus au suffrage universel, selon le système majoritaire, par dix arrondissements électoraux. Ce Grand Conseil acquérait aussi l'initiative des lois et élisait le Conseil d'Etat.

La Constitution de 1847, tout en rétablissant le Conseil général, maintint le principe de la démocratie représentative. Au pouvoir législatif, qui conservait le nom de Grand Conseil, furent attribués le vote des impôts, du budget, du compte rendu, l'initiative des lois concurremment avec le Conseil d'Etat, l'exercice du droit de grâce, le soin d'élire les magistrats du pouvoir judiciaire et les députés à la Diète, plus tard les députés au Conseil des Etats. Le Souverain (Conseil général) élisait le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, et se prononçait sur les modifications constitutionnelles. Il fut prévu de le consulter tous les quinze ans sur l'opportunité d'une revision totale de la constitution. Cette disposition est d'ailleurs toujours en vigueur.

Evolution du Grand Conseil

Au cours des ans, le Grand Conseil a perdu plusieurs de ses attributions en raison de l'extension des droits populaires. C'est ainsi que depuis 1879 les lois qu'il vote peuvent faire l'objet de référendums, qu'il a perdu le droit d'élire les députés au Conseil des Etats et les magistrats du pouvoir judiciaire (sous réserve des élections complémentaires dans ce dernier [p. 149] cas), que ses compétences en matière financière ont été restreintes par l'obligation qui lui est faite de prévoir la couverture de la dépense proposée par une recette correspondante qui ne peut être obtenue par l'emprunt, et qu'enfin, depuis 1891, le peuple possède aussi le droit d'initiative.

D'autre part, le Grand Conseil voit ses compétences augmenter: en effet, le pouvoir exécutif est soumis à un contrôle accru du législatif, qui dispose pour cela de nouveaux moyens parlementaires: l'interpellation, la motion, la résolution, la question écrite.

A l'origine, le Grand Conseil était élu tous les deux ans, alternativement avec le Conseil d'Etat; durée portée à trois ans, puis, dès 1957, à quatre ans; cependant qu'il fut décidé, en 1927, que l'élection du Conseil d'Etat aurait lieu la même année, quatre semaines après celle du Grand Conseil, de façon à assurer une meilleure stabilité gouvernementale.

Le mode d'élection

Pour l'élection du Grand Conseil, le Constituant de 1842 avait divisé le canton en dix arrondissements élisant chacun leurs députés proportionnellement à leur population, nombre qui fut réduit à trois en 1847: la Ville de Genève, la rive gauche du lac et du Rhône, la rive droite.

Plus les moyens de transport se multipliaient, plus s'amplifiaient les revendications d'ouverture de nouveaux locaux de vote. Les trois bureaux de 1847, où les électeurs se rendaient selon leur lieu de domicile, furent portés à sept en 1878, à vingt-quatre en 1879, puis remplacés par le vote à la commune en 1886. C'est en 1933 que disparut le système des arrondissements électoraux remplacés par le collège unique. Au temps des arrondissements, un candidat pouvait se présenter dans chacun d'eux; en cas d'élection multiple, il disposait d'un droit d'option, qu'il exerçait généralement en faveur de son arrondissement de domicile.

L'âge d'éligibilité fixé à 25 ans fut abaissé à 20 en 1967, et suivit l'abaissement de la majorité civique en 1979 (18 ans).

L'introduction du suffrage féminin permit, dès 1961, l'élection de dix femmes, chiffre allant en augmentant pour atteindre trente-deux en 1989.

Un député est immédiatement et indéfiniment rééligible, il n'existe de limite ni d'âge ni de durée de mandat. En 1986, le doyen d'âge du Grand Conseil était le député Jean Vincent, du Parti du travail, élu pour la première fois en 1936, et qui siégea sans discontinuer sur les bancs du Grand Conseil de 1945 à 1986.

[p. 150]

Le système majoritaire

Le système majoritaire assure la prédominance d'un parti ou d'une entente de groupes. L'emporte celui qui obtient le plus de voix; il peut s'agir soit d'une majorité absolue (la moitié des suffrages + un), soit d'une majorité relative (le plus de voix). Genève a connu, pour les élections législatives, et connaît encore pour l'exécutif, un système hybride de la majorité relative qualifiée: pour être élu, il faut recueillir le tiers des voix; si ce chiffre n'est pas atteint un second tour est organisé dans lequel la majorité simple suffit.

La représentation proportionnelle

La représentation proportionnelle, ou système dit du quotient, assure une représentation équitable des différentes tendances exprimées par le vote. Elle postule l'existence de partis politiques qui présentent des listes de candidats dont les élus constituent des groupes parlementaires.

A la suite des événements du 22 août 1864, qui vit l'élection d'Arthur Chenevière contre James Fazy, et de l'émeute sanglante qui suivit, l'idée d'une réforme électorale se propagea, sous l'influence de l'Association réformiste genevoise et de son président Ernest Naville. L'historien Amédée Roget s'y montre favorable dès 1869 et en 1882, le député Falletti propose le système de la représentation légale de la minorité. Mais ce n'est qu'après de longs débats et un essai pratique tenté le 13 décembre 1891 que la représentation proportionnelle fut introduite en votation populaire, le 6 juillet 1892. Au niveau communal, le système proportionnel ne sera introduit qu'en 1912, pour les communes dépassant 3.000 habitants, parallèlement au quorum de 7 pour cent établi pour éviter l'éparpillement des élus. Un projet de généralisation à l'ensemble des communes n'a pas trouvé grâce devant le Grand Conseil. Quant au quorum, il est combattu aujourd'hui par des pétitionnaires soucieux d'assurer la représentativité des secteurs les plus minoritaires de l'opinion.

Si Genève ne connaît pas la possibilité du cumul d'un candidat, contrairement au plan fédéral, en revanche, on a institué le système de l'apparentement des listes, selon lequel les listes de plusieurs partis sont considérées comme formant une seule liste, ce qui représente un avantage pour le calcul des sièges, si ces partis déclarent leur volonté d'apparentement avant le scrutin.

[p. 151]

Organisation du Grand Conseil

Chaque année le Grand Conseil nomme son bureau, formé d'un président, de deux vice-présidents et de deux secrétaires. Alors que, précédemment, il était fréquent de voir un membre occuper la présidence pendant plusieurs années, cette commune a fait place à la rotation entre partis et entre députés. Alfred Vincent et Paul Lachenal se partagèrent l'honneur d'avoir été appelés à six reprises à cette charge. Cent quarante-cinq députés s'y sont succédé; plusieurs démissionnèrent en cours d'année. La présidence la plus éphémère fut occupée pendant dix-huit jours par un député qui, absent lors de son élection, la refusa à la séance suivante. Dès 1963, des femmes ont fait partie du bureau. Depuis 1965, quatre d'entre elles ont occupé le siège présidentiel.

Le secrétaire permanent du Grand Conseil est assuré par un fonctionnaire, le sautier. A l'origine, ce terme désigne un garde-champêtre. Dès la Réforme, le sautier est en fait le concierge de la maison de ville où, jusqu'en 1920, il avait son logement. Chef des huissiers, portant une livrée aux couleurs de la Ville, il était aussi chargé de l'exécution des ordres du Conseil, qu'il attendait assis sur une sellette en forme de lion, conservée dans la salle du Conseil d'Etat. Lors de manifestations auxquelles le Conseil d'Etat participe "in corpore", le sautier le précède et porte la masse. Ordonnateur du cérémonial des prestations de serment, il dirige le secrétariat du Grand Conseil, assisté d'un chef de service, d'huissiers, de secrétaires et de mémorialistes, et assure la liaison entre le législatif et l'exécutif. Depuis 1818, il observe l'éclosion de la première feuille du marronnier de la Treille.

Le Conseil représentatif avait confié à l'un de ses membres les plus éminents, Etienne Dumont, le soin de lui présenter un projet de règlement sur son organisation, dont l'application devait permettre un déroulement harmonieux et efficace de ses séances. Dumont rédigea un texte remarquable dont l'essentiel a été conservé dans les lois successives d'organisation du pouvoir législatif.

Discussion des lois

La tâche essentielle du Grand Conseil est de légiférer, c'est-à-dire de créer des lois ou de modifier celles qui existent. La distinction d'origine entre la loi qui est de portée générale et l'acte législatif qui se rapporte à un objet déterminé a été abandonnée en 1960. [p. 152]

Un projet de loi étant déposé, sa discussion immédiate peut avoir lieu, à la suite de quoi ledit projet peut être accepté, rejeté ou renvoyé en commission, ce qui est le cas le plus fréquent. Le nombre de commissaires, chaque groupe devant être représenté par un membre au moins, varie selon l'importance de l'objet traité.

L'activité du Grand Conseil se reflète dans celle de ses commissions. C'est là généralement que se fait le travail effectif, davantage que dans les séances plénières. Actuellement le corps législatif comprend 20 commissions permanentes et 9 commissions ad hoc, auxquelles un ou plusieurs projets ont été renvoyés. Parmi les commissions permanentes, la plus importante est probablement celle des finances, chargée d'examiner les comptes et la gestion de l'Etat, le budget et les demandes de crédit. Une mention spéciale doit être accordée à la commission de grâce, car le droit de gracier, qui est une remise de peine n'effaçant pas la condamnation, constitue une des attributions essentielles de la souveraineté. Mais c'est au seul Grand Conseil qu'il appartient de décider une amnistie, laquelle est un pardon général effaçant la condamnation. [p. 153]

La commission des pétitions est saisie des plaintes, demandes ou voeux présentés par des personnes physiques ou morales qui exercent ainsi un droit constitutionnellement garanti. Elle soumet ses conclusions au Grand Conseil et si le dossier est renvoyé au Conseil d'Etat, le pouvoir exécutif doit répondre dans un délai de six mois. En septembre 1991, 104 pétitions étaient à l'étude, dont 50 attendaient la détermination du Conseil d'Etat...

Une loi fait l'objet de trois débats pendant lesquels, hormis pour le rapporteur, le temps de parole est limité à dix minutes et à trois interventions. Le premier débat porte sur la prise en considération du projet, au cours du second, ce dernier est examiné article par article avec amendement et sans amendement, chacun d'eux faisant l'objet d'un vote distinct. En troisième débat, le projet est repris article par article, puis intervient le vote d'ensemble. La votation se fait à main levée. En cas de doute, il est procédé par assis et levés, les voix étant alors comptées par le sautier. Un vote nominal doit avoir lieu quand la demande en est appuyée par dix députés.

A partir de la publication de la loi dans la Feuille d'avis officielle, les citoyens disposent de quarante jours pour demander le référendum. A l'expiration de ce délai, le Conseil d'Etat promulgue la loi et en fixe l'entrée en vigueur. Lorsqu'il s'agit d'une loi constitutionnelle ou qu'un référendum a abouti, il appartient au Conseil d'Etat de faire procéder à la consultation populaire qui doit avoir lieu au plus tard une année après la décision du Grand Conseil.

A côté de son droit d'initiative, le député dispose aujourd'hui de celui de présenter une proposition de résolution ou une motion, de développer une interpellation, de poser une question écrite. La résolution est une déclaration qui n'entraîne aucun effet législatif. L'interpellation est une question contresignée par cinq députés au moins, posée oralement sur un objet déterminé; la réponse donnée par le Conseil d'Etat permet à l'interpellateur de répliquer, puis au gouvernement de dupliquer. La motion est une proposition invitant le Conseil d'Etat, soit à étudier une question déterminée, soit à en charger une commission. Dans le permier cas, le Conseil d'Etat est tenu de répondre dans un délai de six mois, délai que le gouvernement n'observe pas toujours, puisqu'au début de la session d'automne 1990, 135 rapports du Conseil d'Etat étaient attendus pour des objets s'étalant entre le 16 août 1978 et le 22 juin 1990. Il ne semble d'ailleurs pas que les députés en tiennent rigueur au gouvernement puisqu'ils ont rejeté tout récemment un projet visant à introduire certaines règles plus contraignantes. [p. 154]

Tout député peut poser au Conseil d'Etat une question écrite sur un objet déterminé, à laquelle, sauf cas exceptionnel, il doit être répondu dans les deux mois. Au début de la même session, 89 réponses étaient attendues pour des questions s'échelonnant entre le 18 mars 1982 et le 25 juillet 1990.

Le Grand Conseil dispose de certains droits en matière de biens immobiliers. Toute aliénation du domaine public doit lui être soumise. C'est également lui qui déclare d'utilité publique un ouvrage permettant au gouvernement d'appliquer la procédure d'expropriation à l'égard d'un propriétaire privé.

Il statue sur le traitement des fonctionnaires. Si le Conseil d'Etat entend conclure un traité ou adhérer à un concordat, il en soumet au préalable le texte au pouvoir législatif qui l'approuve ou le rejette en bloc.

Quand il est de la compétence du Grand Conseil de procéder à une élection, qui peut être tacite, son vote doit être précédé d'une inscription publique.

Publication des débats

Le Mémorial des séances ne fut publié qu'à partir de 1828, d'abord sous forme d'un procès-verbal résumé, devenu par la suite un compte rendu sténographique dont l'enregistrement a lieu depuis 1957. Mais ce n'est qu'en 1833 que le Conseil représentatif décida que ses séances seraient publiques.

Le Recueil authentique des lois et arrêtés du gouvernement paraît depuis 1814, avec un index chronologique et une table des matières. Depuis 1958, la Chancellerie d'Etat édite le Recueil officiel systématique de la législation genevoise en vigueur, comportant des textes légaux et réglementaires de portée générale postérieurs à 1814.

Quant à la Feuille d'avis officielle, trois fois par semaine, depuis 1752, elle contient avis officiels et annonces.

Honneur et argent

A l'origine, le mandat de député était considéré comme un honneur et ne donnait lieu à aucune indemnité. Plusieurs tentatives d'accorder un jeton de présence se heurtèrent à l'hostilité du corps électoral. Les temps ont changé. Périodiquement certains groupes politiques proposent de transformer le Parlement de milice en une assemblée semi-professionnelle, ce qui a cependant toujours été rejeté jusqu'ici. Mais indemnités de séances plénières et de commissions, [p. 155] frais de transport et autres sont aujourd'hui fixés par le règlement du Grand Conseil et adaptés périodiquement. Pour 1991, si l'on ajoute aux montants ainsi versés les salaires du personnel affecté au service du Grand Conseil, les dépenses du Parlement genevois atteignent, pour son fonctionnement, un montant de près de quatre millions de francs.

P.P.

haut

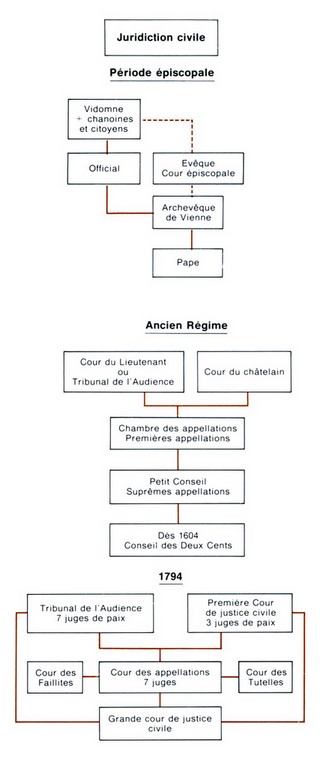

La justice dans le passé

L'exercice de la justice a toujours été l'une des principales attributions du pouvoir. Il n'est donc pas étonnant que la conquête de ce droit ait été la première ambition de tous ceux qui se sont efforcés de dominer Genève. On ne sait rien, ou presque, de l'organisation judiciaire genevoise à l'époque des rois burgondes et une idée précise de l'organisation de la justice à Genève ne peut être donnée qu'à partir de la période épiscopale, soit à une époque où le principe de la territorialité du droit, partant de la juridiction, est solidement établi.

[p.156]

La période épiscopale

Prince de Genève, l'évêque y rend la justice, soit directement, soit indirectement.

L'officier chargé d'exercer cette fonction au nom de l'évêque est le vidomne — ou vidame, vice-dominus. (Ce titre et cette charge existent aussi dans d'autres diocèses.) La procédure suivie devant la cour du vidomne est orale, simple et familière puisqu'elle se déroule en français et non en latin, comme pour mieux écarter le droit savant. Elle fait un recours constant à la coutume. C'est dire que la cour du vidomne est une première instance en matière civile fort appréciée des habitants de Genève. Depuis 1306, le vidomne connaît de toutes les causes civiles, à l'exception de celles dont l'évêque veut prendre connaissance en vertu de son "droit d'évocation". Dès 1290, l'exercice de la justice civile est inféodé au comte de Savoie qui s'est fait octroyer par l'évêque l'office du vidomne: cette charge pouvait en effet s'engager ou se vendre comme un héritage féodal.

La cour du vidomne est composée de chanoines et de citoyens pour les affaires civiles. En matière pénale, le vidomne a la compétence de ce qu'on appelle les "maléfices mineurs", les délits correctionnels. Quant aux "maléfices majeurs", ils sont, depuis 1364, du ressort des syndics, alors qu'auparavant, ils relevaient de la cour épiscopale, où siégeaient déjà quelques citoyens. L'appel est interjeté devant le juge des appellations épiscopales, l'évêque seul ayant le droit de grâce, privilège régalien.

A la suite de la rediffusion du droit romain au nord des Alpes au début du XIIIe siècle, l'évêque nomme un nouveau juge, l'official (mentionné dès 1225), juge ecclésiastique dont la compétence ne s'arrête pas aux clercs. Les causes civiles jugées par le vidomne lui sont portées en appel, mais il juge aussi parfois en première instance. La procédure de l'officialité est formelle, écrite, savante puisqu'elle se déroule en latin et qu'elle applique les règles du droit romano-canonique en vigueur dans l'Eglise. De l'official, on peut faire appel à la cour de l'archevêque de Vienne et de là, au pape.

Mainmise sur la justice

La communauté des citoyens s'efforce d'élargir les prérogatives que lui reconnaissent les Franchises. La période troublée qui précède l'introduction de la Réforme est essentielle puisqu'en se saisissant de l'exercice de la justice, les citoyens affirment leur volonté de se constituer en Etat [p. 157: image / p. 158] libre et souverain. La naissance de la Seigneurie se marque dans la mainmise sur la justice.

En 1527, le poste de vidomne s'étant trouvé vacant, le duc de Savoie tente de le repourvoir, comme il en a le droit, mais les syndics font la sourde oreille. Pendant ce temps, les parties en procès prennent pour arbitres les syndics. Ce recours à l'arbitrage des syndics, qui se substituent ainsi au vidomne, devient obligatoire le 18 septembre 1527, par décision du Conseil des Deux Cents. Puis, en février 1528, un tribunal formé d'un syndic et de six assistants est établi formellement pour siéger en lieu et place du vidomne, reprenant l'ensemble de ses compétences. Enfin, le Conseil général approuve, le 14 novembre 1529, la formation d'une Cour de justice — dénommée Cour du lieutenant ou Tribunal de l'audience — présidée par un lieutenant de justice (suppléant du syndic) assisté de quatre, puis six assistants ou auditeurs. Dès 1530, on sépare les fonctions de membre du Petit Conseil et celle d'auditeur, en même temps qu'on abolit les appels à Vienne et à Rome. Logiquement, on aurait dû appeler au Petit Conseil, mais dès le 21 mai 1532, on établit une Chambre des appellations, formée des quatre syndics et de quatre conseillers. En 1568, le système sera définitivement mis en place: une première juridiction d'appel, les Premières appellations, composée de sept membres (dont quatre du Deux Cents) précède une seconde instance, les Suprêmes appellations, qui comprend tous les membres du Petit Conseil à l'exception de ceux qui se sont prononcés aux Premières appellations. Mais dès 1604, il y a possibilité de recourir contre une sentence des Suprêmes appellations au Conseil des Deux Cents.

Pour les territoires de la campagne, le châtelain remplace le lieutenant et la voie de recours contre les ordonnances du châtelain est ouverte aux Premières appellations, puis aux Suprêmes, enfin aux Deux Cents. En 1536, il est prévu six châtelains, mais après 1754, il n'en subsiste plus que deux: Peney et Jussy (voir aussi le volume II de cette Encyclopédie, pages 69, 72 à 74).

La procédure devient écrite et d'une lenteur telle que dès le XVIe siècle, on propose à plusieurs reprises de remédier à ce défaut par "l'abréviation de la justice". Sans résultat. Si l'on consulte les Edits civils, on constate que les dix premiers titres sont exclusivement consacrés à la procédure civile, qui permet de nombreux recours, incidents, transports sur place et atermoiements. L'examen des procédures civiles genevoises confirme les nombreux témoignages du temps sur une justice coûteuse, lente et pas toujours inaccessible à certaines faveurs.

[p. 159]

La justice pénale

Au rebours, la justice pénale est toujours expéditive, parfois trop. Fondée sur l'arbitraire des peines, et non sur une loi pénale, elle ne fait appel qu'à des règles de procédure. Genève suit d'ailleurs la procédure inquisitoire, écrite, secrète, non contradictoire, qui ne laisse que peu de garanties à l'accusé, lequel n'est même pas toujours autorisé à recourir aux services d'un avocat. Pour le droit de fond, en tant que ville impériale, Genève aurait pu appliquer la Caroline, l'ordonnance criminelle de Charles Quint, de 1532. D'ailleurs les avis de droit s'y réfèrent parfois, encore qu'ils fassent surtout allusion, notamment ceux de Germain Colladon, aux règles romaines.

La juridiction criminelle appartient aux syndics de la communauté dès le Moyen Age, comme on le voit par les Franchises de 1387. L'évêque, qui possède la haute justice, c'est-à-dire le droit de condamner à mort, mais ne peut faire verser le sang, fait exécuter les condamnés par le châtelain de Gaillard, officier du comte de Genève, généralement à Champel. Il faut remarquer qu'à l'origine les syndics ne font pas non plus procéder eux-mêmes à l'exécution de la sentence qu'ils ont prononcée. Ils jugent avec l'aide du Petit Conseil et aucun appel n'est possible contre leur sentence. Cependant, en 1527, en l'absence du vidomne, seul habilité à transmettre un condamné à mort des mains des syndics au châtelain de Gaillard, il fallut procéder à une exécution. Le châtelain de Gaillard, désormais officier du duc de Savoie, refusa de se saisir du condamné. Genève nomma son propre exécuteur des hautes oeuvres, qui exécuta le condamné. De ce jour, on peut considérer que la Seigneurie de Genève possède le droit de haute justice. Pas totalement toutefois, car le droit de grâce appartient à l'évêque, qui l'exerce encore en 1532, puis, après la Réforme, au Conseil des Deux Cents, ce que confirment les Edits de 1568. Ce n'est qu'à partir de 1713 que l'on peut en appeler d'une sentence criminelle du Petit Conseil devant les Deux Cents.

D'autres causes sont dévolues à la juridiction du Consistoire, formé de laïcs appelés "anciens" et de pasteurs, notamment les causes matrimoniales, mais aussi des affaires concernant la moralité, les bonnes moeurs ou le comportement des Genevois. Le Consistoire ne peut prononcer que des peines ecclésiastiques, en particulier l'excommunication, soit la privation de la sainte cène. Mais il peut, dans les cas graves, déférer les coupables à la justice séculière du Conseil qui prononce alors des peines corporelles parfois lourdes: fouet, bannissement, etc. De même, la violation des [p. 160: image / p. 161] ordonnances somptuaires, d'abord du ressort du Consistoire, est ensuite attribuée à la Chambre de la réformation (des moeurs) qui peut elle aussi prononcer des peines légères, comme des amendes, mais surtout distribue des admonestations et des remontrances.

L'institution du jury

Sous la Révolution genevoise, ces anciennes institutions judiciaires sont balayées et remplacées, au civil et au pénal, par une Cour de justice, un Tribunal de police, un Tribunal des faillites, un Tribunal de l'audience, une Cour criminelle, etc. Cette multiplication d'organes divers aux compétences mouvantes dure peu. Il faut en revanche retenir que la procédure inquisitoire est abandonnée au profit de la procédure accusatoire, contradictoire, permettant une meilleure défense en matière pénale, et que le jury est institué par la Constitution de 1794. On distingue plusieurs jurys. D'une part, un grand jury d'accusation, qui joue le rôle de l'actuelle Chambre d'accusation. D'autre part, un jury de jugement, analogue au jury moderne. L'instauration du jury a été considérée comme un progrès car elle permet à chacun d'être jugé par ses pairs. C'est pourquoi la décision prise à la Restauration de supprimer le jury sera mal acceptée et la révolution radicale rétablira le jury de jugement.

La Restauration et l'ordre judiciaire

Sous l'Annexion, Genève suit le système français et, lors de la Restauration, revient à un système mixte, inspiré de l'Ancien Régime, avant que les juges, à partir de 1842, soient élus par le Grand Conseil.

Les tribunaux établis par la Constitution de 1814 sont composés principalement de conseillers d'Etat et de membres du Conseil représentatif, lesquels sont délégués par ces institutions pour exercer leur tâche judiciaire.

Le premier degré de juridiction est formé par le Tribunal de l'audience, dont le seul nom fleure l'Ancien Régime. Les auditeurs qui le composent sont de jeunes magistrats au début de leur carrière. Chargés de tâches administratives (comme la propreté de la ville, la surveillance des marchés ou le contrôle des poids et mesures), ils exercent aussi des fonctions judiciaires telles que la conciliation, la juridiction non contentieuse ou encore l'instruction préalable en matière pénale. Leurs attributions sont donc très proches de celles des auditeurs sous l'Ancienne République. [p. 162]

Un Tribunal de recours coiffe l'appareil judiciaire. Il statue sur les recours en réforme et les recours en nullité, et c'est lui qui dispose du droit de grâce.

On peut dire toutefois qu'à partir de 1832, la physionomie de la justice genevoise commence à prendre la tournure qu'elle connaît à l'heure présente. Les magistrats de l'ordre judiciaire sont indépendants, élus et soumis à réélection. Deux degrés de juridiction civile sont maintenus, tandis que les organes de la justice pénale sont différenciés suivant la gravité des causes, avec un organe de cassation qui vise à assurer le respect de la loi par les juridictions pénales. Enfin, les causes mineures possèdent leur propre juridiction.

En 1847, la nouvelle Constitution apporte deux modifications: le rétablissement de la justice de paix, connue sous la période française, et celui du jury, considéré à tort ou à raison — le débat reste ouvert et controversé aujourd'hui — comme une conquête démocratique.

Justice d'hier

Ce qui distingue la justice d'hier de celle d'aujourd'hui, c'est, en matière pénale, sa rapidité et sa sévérité. En matière civile, ce serait plutôt le nombre d'instances de recours possibles qui contribuait à l'allongement de procès dont certains pouvaient durer plusieurs dizaines d'années.

Il est difficile de connaître le niveau de professionnalisme des juges. La loi ne comportait aucune exigence précise à cet égard. Mais force est de constater que les auditeurs étaient souvent choisis parmi de jeunes avocats. Or les auditeurs forment la pépinière naturelle des futurs conseillers d'Etat, donc des futurs juges. On peut donc admettre que la plupart des membres des Premières appellations ou du Tribunal de l'audience avaient une formation juridique, de même que le Procureur général.

Un personnel nombreux de secrétaires, de greffiers, de tabellions, de notaires, d'avocats gravitait autour des cours de justice, mais jamais il n'a eu l'éclat de celui qui entourait, en France voisine, les cours des Parlements. Il n'y avait pas à Genève l'équivalent des parlementaires français, de ces grands officiers de justice. L'exercice de la justice n'était, pour les magistrats genevois, qu'une fonction, importante certes, mais parmi d'autres. Il ne faut pas l'oublier si l'on veut bien comprendre l'ancien système judiciaire de la République.

B. L.

haut

[p. 163]

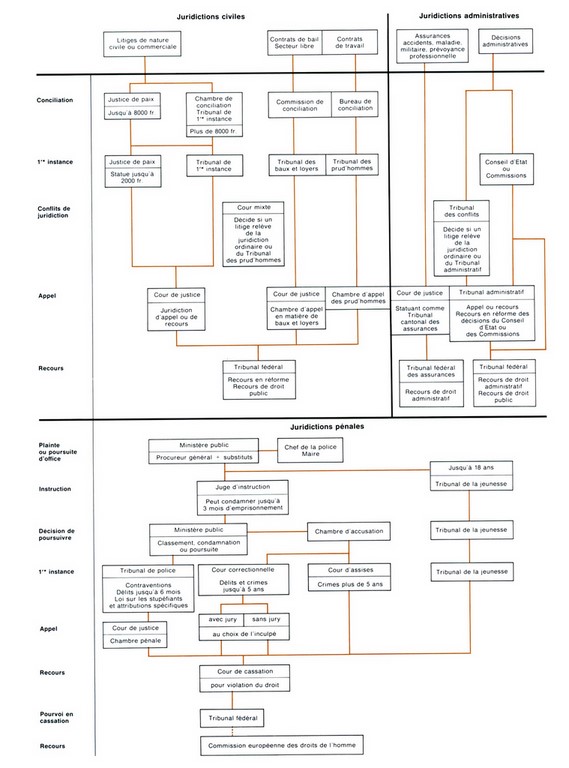

La justice actuelle

Les tribunaux du canton de Genève

Différents tribunaux ont été créés à Genève, en vertu de la Constitution de 1847, sur le modèle français. Contrairement à ce qui existe dans les autres cantons, celui de Genève forme une entité unique, de sorte qu'il n'existe pas de tribunaux de communes ou de districts.

L'organisation de ces tribunaux ressort, dans ses grandes lignes et sous une forme simplifiée, des tableaux ci-après. Elle est l'aboutissement d'une longue évolution. Ce qui la différencie plus particulièrement de l'organisation d'autres cantons ou d'autres pays est le rôle du Procureur général.

Les juges et les auxiliaires de la justice

La justice est rendue par des magistrats, désignés par le peuple tous les six ans; dans l'intervalle, le Grand Conseil est habilité à nommer les magistrats en cas de vacances ou d'augmentation de postes.

Les juges qui composent les juridictions énumérées plus loin (à l'exception de la Chambre des tutelles-justice de paix et des tribunaux de prud'hommes) doivent, pour être nommés, posséder un brevet d'avocat; ils sont donc nécessairement licenciés en droit. Cette exigence n'est pas requise des différents assesseurs qui siègent à la Chambre d'accusation, au Tribunal de police et au Tribunal des baux et loyers. Les magistrats juristes doivent tout leur temps à leur fonction, et celle-ci est incompatible avec la profession d'avocat, de notaire et avec toute fonction administrative salariée. Les magistrats sont assermentés devant le Grand Conseil.

Ils sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature, composé du Président du département de Justice et Police, du Procureur général et des présidents des différentes juridictions.

Les auxiliaires de la justice sont d'abord les avocats, dont le rôle est décrit plus loin de manière détaillée.

A Genève, à la différence d'autres cantons, il existe des huissiers judiciaires, assermentés devant le Conseil d'Etat après avoir effectué un stage de cinq ans et subi un examen professionnel. Ils sont chargés notamment d'assurer le service près des tribunaux, de dresser des protêts en matière d'effets de change et d'organiser les ventes aux enchères.

Les maires et adjoints des communes exercent certaines fonctions à eux dévolues par le Code de procédure pénale et [p. 154] ils sont tenus gratuitement de chercher à prévenir les procès et à concilier les parties. Enfin, il faut relever l'existence des Offices des poursuites et des faillites, spécialement organisés pour remplir les fonctions que leur assigne la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Le fonctionnement de la justice

Le principe de la séparation des pouvoirs, rappelé plus haut, est strictement appliqué à Genève. Le pouvoir judiciaire tient à sa totale indépendance par rapport aux deux autres pouvoirs, le législatif et l'exécutif, sauf naturellement en ce qui concerne l'organisation matérielle des juridictions qui relève du département de Justice et Police et de celui des Finances. S'il est vrai que les magistrats reçoivent leur traitement de l'Etat, il n'en reste pas moins qu'ils sont entièrement libres à l'égard de celui-ci: le ministère public, contrairement au système français, ne reçoit aucun ordre quelconque du chef du département de Justice et Police quant à l'opportunité d'une poursuite pénale, et, en matière civile, les juges n'hésitent pas à condamner l'Etat dans les causes où celui-ci est partie à un procès.

Comme dans tous les pays du monde, c'est l'aspect pénal de la justice qui est le plus connu du public. Les journaux font en effet régulièrement mention des audiences de la Chambre d'accusation, de la Cour d'assises, des Cours correctionnelles et du Tribunal de police, car il est communément admis que le public doit être renseigné sur les crimes et délits, et que les condamnations ou les acquittements prononcés intéressent l'ensemble des citoyens. A de rares exceptions près (faillites retentissantes, augmentations des loyers, évacuations d'immeubles, etc.), tous les litiges relevant du droit civil et du droit administratif leur échappent. Le juge n'apparaît donc que comme le magistrat chargé d'emprisonner ou de punir. Pourtant les procès entre particuliers, qu'ils concernent le droit de la famille, les relations commerciales, les différends entre l'administration et les particuliers, etc., constituent aussi le pain quotidien des magistrats, même si aucune publicité ne s'attache à cette partie de leur activité. Il importe de souligner à cet égard que les juges s'efforcent toujours de concilier les parties — ce qui est également une part méconnue de leurs fonctions — et qu'ils ne sont pas seulement les machines à rendre les jugements que d'aucuns imaginent.

[p. 165]

Une justice intègre, peut-être lente

Si l'on reconnaît généralement que la justice est indépendante à Genève et rendue d'une manière impartiale, le reproche lui est souvent fait d'être lente. Il est certain que le système judiciaire est lourd et compliqué: le législateur l'a voulu pour que les intérêts des justiciables soient protégés. En matière pénale, le Code de procédure adopté en 1977 a prévu de nombreuses voies de recours contre les ordonnances des juges d'instruction et permis des appels et des pourvois contre les décisions des juridictions de jugement; des abus ont été commis dans ce domaine et les magistrats, comme les hommes politiques, sont conscients que la faculté de recourir trop facilement profite peut-être à l'inculpé au détriment de sa victime; aussi des aménagements seront-ils apportés dans ce domaine. En matière civile, il faut reconnaître que des jugements sont rendus parfois avec un retard incompatible avec une bonne administration de la justice; mais les magistrats sont des hommes et ils peuvent avoir des défaillances; par ailleurs, il ne faut pas nier le fait que certaines parties et leurs avocats ont aussi intérêt à faire parfois un usage immodéré des moyens de procédure. Tant le Conseil d'Etat que le Grand Conseil cherchent, avec le Pouvoir judiciaire, à lutter contre des procédés qui sont de nature à faire douter de la justice.

Dans cette perspective, il faut mentionner également les efforts qui sont accomplis pour que les jugements rendus soient exécutés, notamment en matière d'évacuation de "squatters". Certes, il convient dans ce domaine de tenir compte des contingences économiques et sociales, mais il faut veiller à ce que les décisions judiciaires soient respectées, faute de quoi la justice est discréditée et un laisser-aller s'installe, inadmissible dans un Etat fondé sur le droit. De même, en ce qui touche aux condamnations pénales, il est nécessaire que les peines prononcées soient exécutées et que les autorités chargées de l'exécution des peines n'accordent pas trop facilement des libérations anticipées qui ne remplissent pas les conditions strictes exigées par le législateur. Le peuple estime — parfois à juste titre — que les condamnations sont trop légères: la liberté redonnée trop rapidement nuit à l'effet exemplaire que la peine doit avoir. Peut-être peut-on voir ici une cause du déclin actuel du droit de grâce que le Grand Conseil, à la suite du Conseil des Deux Cents, détient au nom du peuple. Pour être utilisé à bon escient, ce droit ne devrait pas trouver un substitut dans les décisions trop nombreuses des organes d'application des peines.

J. D.

haut

[p. 167]

Une institution genevoise: le Procureur général

Pourquoi le Procureur général de la République et canton de Genève est-il un magistrat indépendant du gouvernement? Pourquoi, "maître de l'action publique", a-t-il le droit de "classer" une affaire? Pourquoi représente-t-il le pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif? Pourquoi reçoit-il librement citoyens et étrangers pour écouter leurs doléances et intervenir s'il y a lieu? C'est l'histoire qui explique ces particularités, dont la réunion est unique.

L'origine de cet office: le Conseil général du 8 février 1534

Pendant deux siècles, les Genevois ont résisté de concert avec leur évêque aux prétentions et aux entreprises de la Maison de Savoie. Mais lorsqu'elle réussit à placer l'un des siens sur le siège épiscopal, l'entente se rompit. Les premières victimes du conflit furent Philibert Berthelier, champion de l'indépendance appuyée sur l'alliance avec Fribourg, décapité en 1519, et Ami Lévrier, pourtant membre du Conseil épiscopal, qui s'opposait au jugement des causes civiles par le vidomne, organe du duc, et qui sera, sur ordre de Charles III, arrêté, emmené à Bonne et exécuté en 1524. L'évêque Pierre de la Baume attribue néanmoins la justice civile aux syndics, déjà chargés des causes criminelles, en 1527, en contrepartie de sa propre accession à la bourgeoisie. Toutefois, la crise s'aggrave, attisée par les progrès de la Réforme. A qui, des syndics ou de l'évêque, appartiendra-t-il de statuer sur le sort des meurtriers du chanoine Werly ? Estimant son autorité bafouée, Pierre de la Baume quitte la ville en juillet 1533.

Quelques mois plus tard, un certain Nicolas Porral est blessé par Nicolas Pennet, gardien des prisons épiscopales, tandis que Claude Pennet tue un citoyen nommé Bergier. On les cherche et on les trouve cachés en haut d'une tour de Saint-Pierre. Les syndics soupçonnent Jean Portier, secrétaire de l'évêque, d'avoir fomenté ces agressions. Une perquisition chez lui fait découvrir "des blancs-seings scellés du cachet du duc de Savoie et certaines lettres de constitution d'un gouverneur de Genève ou d'un lieutenant de l'évêque, avec pouvoir de juger de toutes les affaires criminelles", selon l'historien Jean-Antoine Gautier, qui poursuit: "Comme le cas était grave et qu'il s'agissait de choses qui allaient directement contre les libertés de la ville", on résolut "d'établir un Procureur général pour être instant dans le [p. 168: image / p. 169] procès qu'on ferait aux prévenus: Jean Lambert fut choisi pour faire cette fonction et fut ensuite confirmé Procureur général de la Ville, le jour de la création des syndics", par le Conseil général réuni le 8 février 1534, qui décida aussi que "dans un cas de cette nature, où il ne s'agissait pas moins que de la perte entière de ce que les citoyens avaient de plus cher, il ne fallait point exécuter les lettres de grâce que l'évêque ne manquerait pas d'accorder à Portier, et qu'on devait lui former son procès sans perte de temps". Il fut effectivement condamné à mort le 10 mars 1534 et exécuté. Le procureur fiscal de l'évêque est donc écarté au profit d'un magistrat émanant de la communauté, quand bien même Jean Lambert paraît n'être intervenu, dans la procédure dirigée contre Portier, que comme auxiliaire du Lieutenant de la justice.

Les premiers pas du Procureur général au XVIe siècle

Les Edits de 1543 prévoient, à propos du Procureur général, "que, en touttes causes qui appartiendront au bien et proffit de la Ville et à la conservation de l'état public, il soyt instant pour suivre comme procureur du commung, mesme aux causes criminelles qui en dépendront, qu'il soyt adjoint au Lieutenant".

Quant à son élection, elle est confiée au Petit Conseil sous réserve de la seule ratification du Conseil des Deux Cents. Mais elle reviendra au Conseil général en vertu de l'Edit de 1568. Pourquoi? C'est le professeur Georges Werner gui a trouvé la clé de ce problème. Il a découvert que, chargé de demander réparation des menées de Philibert Berthelier — fils du martyr de l'indépendance genevoise, et devenu "libertin" — le Procureur général Magistri s'était heurté, devant les juges de Lausanne, où Berthelier s'était réfugié, à la dénégation de sa qualité pour agir, puisqu'il "n'avait pas été établi dans son emploi par toute la communauté, mais seulement par le Conseil des Deux Cents". Et le fugitif de soulever le même argument devant le bailli bernois de Ternier, lequel prononça qu'on "n'écouterait point ce qu'il aurait à dire jusqu'à ce qu'il apportât une procuration du Conseil général de Genève". Ainsi fut fait le 28 mars 1557.

C'est en conséquence de ces incidents que le Procureur général sera élu par le peuple, comme nous dirions aujourd'hui. De plus, les Edits civils de 1568 l'assimilent au Lieutenant, dans les causes "criminelles et d'injure", où "demeurera le Lieutenant instant ou soit le Procureur [p. 170] général, ou tous deux ensemble, s'il fait besoin, jusqu'à ce que la sentence soit donnée". Cette situation se perpétuera jusqu'aux Edits de 1713, qui assignent au Lieutenant seul les nobles et lourdes tâches du juge, et au Procureur général seul d'être "instant dans tous les procès criminels jusques à sentence diffinitive", compétence qui lui est restée depuis lors.

L'essor de sa magistrature au XVIIe siècle

Les Edits politiques de 1568 exigeaient du Procureur général "qu'il veille sur les ordonnances et qu'elles soient bien observées..."; "qu'il assiste à la Cour du Lieutenant aux plaids, pour sçavoir et entendre s'il y aura intérêt pour le public en quelque cause... qu'il entrevienne et forme ses conclusions"; et qu'il agisse, on l'a vu, comme "procureur du commung"; "en touttes choses qui appartiendront au bien et proffit de la Ville".

Il était en outre chargé du recouvrement des amendes au nom de la Seigneurie, de la surveillance des tutelles et de la police des constructions.

Fort de ces missions importantes et diverses, le Procureur général, membre du Conseil des Deux Cents et du Conseil des Soixante, obtient, sur sa demande, l'entrée au Petit Conseil pour y exercer sa fonction de gardien des ordonnances. Telle est l'origine du fameux droit de remontrance, qu'il va exercer, dans l'intérêt public, soit de son propre mouvement, soit à la requête de citoyens, soit au profit du Conseil des Deux Cents.

C'est ainsi qu'en 1592, le Procureur général Philibert Blondel, se faisant le porte-parole de la population appauvrie par la guerre, préconise la prolongation d'un moratoire. Le Petit Conseil l'écoute et le Conseil des Deux Cents s'inspire de ses suggestions.

Il sera moins heureux lorsqu'il interviendra, l'année suivante, pour flétrir la modicité des contributions des conseillers à l'emprunt public auquel chacun devait souscrire selon ses moyens.

En 1596, le Procureur général Daniel Roset proteste contre l'envoi, par le Petit Conseil, du Syndic François de Chapeaurouge auprès du roi de France, sans que le Conseil des Deux Cents en ait été informé — remontrance qui "déplut extrêmement", au point que son propre père, l'illustre Michel Roset, fut chargé de l'en blâmer. De même, le Procureur général Jacques Des Arts reproche au Petit Conseil, en 1611, des démarches diplomatiques [p. 171] entreprises sans en référer au Conseil des Deux Cents. Lui fut "renvoyé avec douces paroles".

Quant à la remontrance du Procureur général Pierre Gallatin, en 1649, sur l'âge requis pour être élu au Conseil des Deux Cents — il préconisait celui de vingt-cinq ans au moins — elle est rejetée sans discussion par le Premier Syndic.

En 1667, un grave conflit oppose le Petit Conseil au Conseil des Deux Cents, qui prétend siéger encore, alors que le premier Syndic Colladon avait levé la séance, et qui appelle à sa présidence l'Auditeur Jean Sarasin. Sur quoi le Petit Conseil se saisit de sa personne et l'incarcère. Le Conseil des Deux Cents s'assemble et s'insurge par la voix du Procureur général Pierre Lullin. Le Syndic Grenus exhorte les conseillers à se disperser, "à peine de l'indignation de la Seigneurie". Ils se réuniront tout de même le lendemain, à Saint-Pierre, avec une foule de citoyens et bourgeois et seront harangués par le Procureur général, qui justifie l'attitude du Conseil des Deux Cents, tout en demeurant respectueux des prérogatives du Petit Conseil. Ce discours pondéré apaise les esprits. Les syndics se résolvent à libérer Sarasin. La Vénérable Compagnie des pasteurs s'emploie à restaurer la concorde. Le pasteur Mestrezat, le Premier Syndic Colladon et le Procureur général Pierre Lullin s'assurent les uns les autres de leur bonne foi et de leur souci du bien public. Il est décidé de ne pas relater ces événements dans les registres du Conseil.

Il arrive aussi que le zèle des conseillers se refroidisse: en 1683, le Procureur général Pictet se voir réduit à requérir que "les absents et les tardifs, qui étaient en grand nombre, soient amendés".

Il n'y a pas eu que des grincements. Lorsque le Syndic Le Fort fait rapport, en 1688, sur sa négociation à Paris à propos des dîmes, c'est le Procureur général Pierre Trembley qui lui témoigne "la reconnaissance qu'on a de ses services". En 1691, nos députés à Zurich et à Berne sont aussi remerciés par le Procureur général au nom du Conseil.

En 1696, le Procureur général Grenus intervient au sujet des négociants étrangers, c'est-à-dire des nombreux réfugiés dont la concurrence irritait. Quoiqu'il ne fût pas d'accord sur les plaintes portées devant lui, il les transmit, ce qui eut pour effet que tout nouveau commerce dut être désormais expressément autorisé par le Petit Conseil.

Dans un autre sens, en 1698, le Procureur général Abraham Mestrezat élève la voix contre des mesures trop protectionnistes projetées par le Petit Conseil. Il obtient gain de cause.

[p. 172]

Le Procureur général dans les troubles du XVIIIe siècle

Le Procureur général Jean Buisson — qui avait été élu contre Pierre Fatio — combat devant le Petit Conseil, en 1704, un nouveau droit d'entrée sur les vins "étrangers", quand bien même il n'y était personnellement pas opposé. Ses remontrances ont néanmoins pour conséquence que les restrictions sont toutes rapportées. Ce droit de remontrance, exercé avec des issues diverses et parfois supporté avec agacement par les syndics, va néanmoins être inscrit dans les textes en 1707. Il faut dire qu'en ce temps-là les autorités craignaient les rassemblements improvisés de citoyens et les "pétitionnements", signes avant-coureurs de la subversion: une pétition, pourtant forte de six cents signatures, présentée par un certain De La Chenaz, est simplement jetée au feu par le Premier Syndic, Jean de Normandie, le 17 janvier 1707. Le peuple s'émeut de ce "brûlement". Pierre Fatio se dresse contre les syndics et le Procureur général Jean Du Pan. Les assemblées se multiplient. Alertées, Leurs Excellences de Berne dépêchent des troupes. Pierre Fatio est arrêté, condamné à mort et arquebusé le 7 septembre. Mais au cours de cette effervescence, le Conseil général, convaincu par le syndic Jean-Robert Chouet, avait admis, le 26 mai 1707, que "la voie des signatures est dangereuse" — "chacun ayant toujours pu et pouvant s'adresser, et remettre même si bon lui semble, sa proposition par écrit à Messieurs les Syndics, qui ont la direction et le gouvernement de l'Etat, ou au Procureur général, qui a aussi le droit, de par l'Edit, de faire des instances et remontrances, et particulièrement sur les plaintes et sur les réquisitions que chacun ou plusieurs citoyens peuvent lui faire, sans qu'à cet égard il doive différer de les faire à cause du petit nombre de ceux qui s'adressent à luy". Comme le professeur Werner le souligne, il ne s'agit pas là d'une concession accordée aux mécontents, mais bien plutôt du rappel d'un mode d'expression préexistant, consacré dans l'Edit afin de canaliser les critiques et suggestions populaires. Le 12 juin 1713, le Procureur général Louis Le Fort prend la parole pour "abattre l'impôt sur le caffé".

Le mémoire du Procureur général Le Fort

En janvier, en août et en décembre 1715, il fait usage à trois reprises de son droit de remontrance, contre un nouvel [p. 173] impôt, dit "du papier marqué" (timbré). Il ne sera pas suivi. Mais son insistance détermine le conseiller Jacob de Chapeaurouge à prendre la plume, peut-être à l'instigation des syndics, pour combattre ce qu'il tient pour un pernicieux abus: l'entrée du Procureur général au Petit Conseil pour s'y exprimer sur des sujets de son choix. Tout en concédant que le Procureur général Louis Le Fort est "sage et bien intentionné", le conseiller de Chapeaurouge s'effraie du danger que représenterait un Procureur général "turbulent et ambitieux", qui dominerait les Conseils et imposerait ses vues, alors qu'il ne devrait être qu'un "officier subalterne établi pour poursuivre, sous les ordres des syndics, les intérêts publics".

Le Procureur général Louis Le Fort répondit fermement, par un mémoire aussi pertinent que solide, fondé tant sur les Edits que sur l'usage, que sa mission de gardien des ordonnances s'exerçait de manière générale à l'égard de tous, citoyens, conseillers et syndics, indépendamment de toute répression pénale éventuelle, l'autorisation préalable de la Seigneurie n'étant requise que lorsqu'il risquait d'engager des frais et dépens en qualité de procureur fiscal.

Tandis que Chapeaurouge va jusqu'à écrire que le Procureur général "est l'homme des Syndics et des Conseils contre les particuliers", Le Fort affirme hautement que "la vigilance du Procureur général doit s'étendre sur toutes les personnes" qui sont soumises aux ordonnances et que, "comme il n'y en a aucune depuis la première jusqu'à la dernière de l'Etat qui ne soit sujette à la Loi, son attention s'exerce dans les Conseils, hors des Conseils, aussi bien que par devant Monsieur le Lieutenant". Il estime juste que pour être assurés que leurs voeux soient bien transmis jusqu'au Conseil des Deux Cents, les citoyens puissent s'adresser non seulement aux syndics, mais aussi au Procureur général, dont c'est le devoir d'agir "avec tout le zèle et toute l'application dont il est capable", de sorte que "ses instances doivent être pressantes et ses remontrances vives suivant le cas et la matière, car ce n'est qu'en cela uniquement que consiste tout son pouvoir; aucune considération ni d'intérêt ni d'autorité ni de respect ne doit le détourner de son devoir, ni prévariquer ni dissimuler ou se taire lorsqu'il l'appelle à parler". En résumé, "il est donc l'homme du peuple en opposition avec les Conseils, lorsque ceux-ci attentent à sa liberté et il doit être l'homme des Conseils et des Syndics de la République lorsque le peuple de cette même République se révolte ou se rebelle contre leur juste autorité". Lorsqu'il se fut aperçu que Le Fort avait répondu victorieusement au factum du conseiller de Chapeaurouge, [p. 174] le Petit Conseil s'avisa qu'il aurait mieux valu s'inspirer de la maxime "quieta non movere". Il enjoignit aux intéressés de rechercher et de retirer les copies de leurs exposés et leur enjoignit "de ne conserver aucune aigreur à ce sujet, mais de vivre en bons amis". La controverse fut ainsi tenue en sourdine. Il reste que le Procureur général Louis Le Fort a exprimé à cette occasion, de manière nette et impérissable, la conception genevoise de sa magistrature, de gardien indépendant de la loi et de l'ordre public et de porte-parole des citoyens et des Conseils. Il sera d'ailleurs expressément approuvé tant par le conseiller Jean-Louis Chouet que par les historiens Antoine Tronchin et Edouard Mallet, lequel définit le Procureur général: "magistrat populaire chargé généralement de maintenir les droits et le profit de la communauté, et spécialement de poursuivre la répression des délits".