La vie quotidienne

Jean-Pierre Arn / Françoise Blaser / Christian Lalive d'Epinay

Maryvonne Maitre / Anne-Marie Piuz

Catherine Santschi / Jean de Senarclens

Avec la collaboration, pour le chapitre sur le sport, de Gérald Piaget et Jean Brechbuhl, de même que des associations sportives qui ont bien voulu remplir notre questionnaire et nous adresser de nombreuses et fort utiles informations.

Comment vit-on dans les différents quartiers de Genève?

[p. 137]

Que faut-il entendre par "quartier"?

Un quartier c'est, dans la topographie genevoise, une portion de territoire délimité par le lac, le Rhône, l'Arve, les voies de chemin de fer, les routes principales.

C'est ensuite une entité qui plonge ses racines dans l'histoire: bien que postérieure au peuplement du littoral, la Ville Haute remonte aux origines de la cité; elle s'est étendue peu à peu, descendant la colline, et constitue aujourd'hui une unité avec les quartiers qui bordent le Rhône sur la rive gauche. Sur l'autre rive du fleuve, le quartier Saint-Gervais s'est développé dès le IVe siècle, pour absorber un surplus de population et pour abriter un artisanat tirant son énergie du courant du fleuve, centre de l'industrie horlogère jusqu'à la Première Guerre mondiale. Celui des Eaux-Vives, extension du faubourg du Temple, rasé comme tous les faubourgs dans les années 1530-1540, a été urbanisé après la démolition des fortifications, à partir de 1850; jusqu'au XIXe siècle, il alimentait les fontaines de la ville en eau de source. De même, les Pâquis sont de développement récent: couverts de marécages et partiellement immergés à l'époque romaine, ils servirent ensuite de pâturages et se construisirent à partir de 1850. Plainpalais faisait partie, au Moyen Age, des Franchises de Genève; les Dominicains y avaient installé un couvent et endigué l'Arve, dégageant des terrains alluvionnaires où les "plantaporrêts" cultivaient des légumes sous l'Ancien Régime; l'urbanisation commença à la fin du XVIIIe siècle. Ces trois derniers quartiers — les Eaux-Vives, les Pâquis et Plainpalais — ont une histoire bien à eux puisque, dès 1798 et jusqu'en 1930, ils formaient des communes autonomes (Les Pâquis faisaient partie de la commune du Petit-Saconnex), administrées par un maire, un conseil municipal et des bureaux indépendants, d'où le caractère bien marqué de leurs habitants. Quant aux quartiers plus éloignés du centre, ils ont souvent pour origine des villae romaines.

Mais un quartier, c'est surtout une communauté dont les membres se rencontrent, créent des liens entre eux, d'abord à l'école et dans les sociétés de jeunesse, les éclaireurs et éclaireuses, les paroisses; ensuite, ce sont les commerces, les maisons de quartier, les cafés qui créent l'atmosphère propre au quartier. Et puis certains des habitants se retrouvent dans les sociétés sportives, les chorales, les sociétés de musique locales. Tous ces contacts créent un esprit de communauté, une atmosphère particulière à chaque quartier, qui trouvent souvent leur expression dans des feuilles locales, des journaux de quartiers ou des publications ponctuelles.

J. de S.

haut

[p. 138]

Y a-t-il encore des quartiers?

Il fut un temps où chaque quartier avait sa physionomie propre, son style, son odeur caractéristique. Aujourd'hui, le monde est devenu standard, les immeubles se ressemblent tous, on ne trouve plus de ces maisons hétéroclites, aux escaliers extérieurs en bois qui faisaient le charme de certains quartiers. Les petits commerces disparaissent les uns après les autres, les modestes bistrots ont été transformés en restaurants destinés à la classe moyenne "bon chic, bon genre": les secrétaires, les instituteurs, les programmeurs, les grands directeurs...

Les Genevois fréquentent de plus en plus assidûment les restaurants des grands magasins et des centres commerciaux. A Saint-Gervais, il y a la Placette. Aux Pâquis, la Migros de la Navigation. A Plainpalais, la Coopérative des Augustins et surtout l'Uniprix. Aux Eaux-Vives, la Migros, dans la rue du même nom, et Coop 2000. A Thônex, on a toujours la Migros, et à Chêne-Bourg, toujours la Coopérative. Enfin, les nouvelles surfaces commerciales bâties à la périphérie, à Meyrin, Balexert, et même jusque dans le canton de Vaud, à Chavannes-de-Bogis, sont également équipés de divers snacks qui connaissent le plus grand succès. A Plainpalais, l'Uniprix de la rue de Carouge (devenu EPA) est un point de rencontre pour les gens peu fortunés, notamment les personnes du troisième âge, qui papotent parfois par groupes importants, où dominent les femmes, des après-midis entiers. On y entend toujours des rires joyeux fuser et la meringue à la crème y est très prisée. L'Uniprix est un lieu des plus conviviaux, où le personnel est toujours serviable et sympathique. D'après mon expérience, c'est le seul grand magasin où le personnel entretient des rapports autres que conventionnels avec la clientèle. Peut-être parce que c'est un grand magasin de quartier (voyez plus loin, page 157).

L'adresse du vitrier

Une majorité de la population active ne vit pas dans le quartier où elle travaille. Nous sommes presque tous devenus des pendulaires. Telle employée qui habite Lausanne travaille dans le quartier de Saint-Gervais où elle a son dentiste, son boulanger, son pharmacien. Elle fait ses courses à la Placette. Elle reproduit, à Saint-Gervais, une sorte de microcosme, qu'on pourrait assimiler à une vie de quartier, avec ses collègues qui habitent Douvaine, Meyrin, Lancy. [p. 139]

A l'inverse, dans le quartier de Plainpalais, je demande à dix Plainpalaisiens s'ils connaissent l'adresse d'un vitrier. Aucun ne peut répondre. Tous travaillent à l'extérieur de Plainpalais. Or, il y a bel et bien un vitrier à l'avenue Henry-Dunant.

Etre d'un quartier, c'est connaître ce quartier, c'est savoir où se trouve le vitrier, même si l'on n'y a jamais eu recours... Les limites extérieures de la ville s'éloignent, la ville s'étend, ce qui a pour conséquences que les notions de quartier s'estompent, que les limites intérieures se restreignent. Les limites du quartier deviennent floues. Le plus souvent, on ne perçoit d'un quartier qu'une rue, trois immeubles, voire trois foyers d'un seul immeuble. Ce qui donne le sentiment d'appartenir à un quartier, ce sont les rapports qu'on entretient avec les habitants, les commerçants, le fait d'être connu, reconnu.

[p. 140]

L'automobile efface le quartier

Mars 1992, cinq heures de l'après-midi, route de Malagnou. Je roule en auto à la hauteur du chemin Krieg, devenu "avenue" après que se furent érigés, à l'aube des années cinquante, sur le territoire de la vaste campagne De Geer, qui s'étendait presque jusqu'à Florissant, les "barres" d'habitations qui constituèrent le premier quartier des "Internationaux", au lendemain de la guerre de 1939-1945.

Je navigue dans le flot ininterrompu d'autos qui s'écoule lentement. Mais voici que la longue chaîne s'immobilise. Temps d'arrêt propice à l'évasion de la pensée jusqu'à l'absurde...

Devant moi, une multitude de "tas de tôle", dénués pour un temps de toute utilité, dans leur immobilité forcée, chacun de ces tas n'en continuant pas moins de cracher son gaz nocif et de produire un bruit sourd qu'on entendra dans tout le voisinage.

Le prix de la liberté? Quelle liberté? Les parents s'obligent à accompagner les enfants, parfois jusqu'à l'âge de huit ou neuf ans, à l'école de quartier, de peur qu'ils ne se fassent renverser par une auto, malgré les "patrouilleuses scolaires" (mères d'écoliers), qu'on ne voit d'ailleurs qu'aux abords immédiats des écoles. On ne peut plus envoyer des enfants en bas âge acheter les croissants du matin à la boulangerie du coin. Toujours la peur des autos...

Flash back, autour des années 1947-1948, à la route de Malagnou. A l'endroit même où, tout à l'heure, j'étais bloqué dans ma voiture. Des gamins de sept à dix ans, en culottes courtes (nous n'avions pas encore découvert le blue [p. 141] jean) ont posé leur pull over en plein milieu de la route de Malagnou pour marquer l'emplacement des buts, et jouent au football...

Soudain, l'un d'eux crie: "Y a une bagnole qui arrive". La partie s'interrompt mollement (la voiture est encore loin) pendant quelques minutes. Pour reprendre jusqu'au passage de la voiture suivante. Dix, douze minutes plus tard... c'était la route de Malagnou en 1947.

Après la partie de foot, les gamins partent au pas de course "faire une expédition" au bord du ruisseau qui coule le long du chemin Krieg, tout en bas de la campagne De Geer, au milieu d'une forêt dense où s'épanouissent des lianes, pour jouer à Tarzan. On fume du bois fumant. On décide d'aller, en bande, "casser la figure aux voyous des Pâquis", nous les gamins des Eaux-Vives (un rêve que nous n'avons jamais concrétisé; nous avions bien trop la "trouille" de ces Pâquisards qui avaient la réputation d'être "drôlement" costauds). Ou bien on court faire une nouvelle "expédition" sur les falaises de l'Arve ou au Musée d'art et d'histoire "regarder la momie" (égyptienne). Ou encore à l'Uniprix pour faire vingt remontées d'escalier roulant, avant de nous voir barrer le passage par des employés... Les maîtres-mots sont alors "expédition" ou "exploration".

Démolitions, transformations, reconstructions...

Toujours vers les années 1947-1948... Nous avons un copain dont la grand-mère habite le quartier de Saint-Gervais. C'est sombre, c'est vieux, il y a même des poules dans une cour. Mais chez la grand-mère, c'est impeccable, et elle nous prépare des "greubons" sur le potager de la cuisine... On explore les immeubles, on rencontre d'autres gamins qui chahutent dans les montées, les logis sont ouverts, on s'amuse bien. Et on va voir travailler les artisans du coin.

Mais le quartier est déclaré "insalubre, pas hygiénique, mauvais pour la santé". On rase beaucoup. Et c'est ainsi que naissent l'immeuble du Plaza, à la rue du Cendrier, et le grand magasin "La Placette". Les habitants sont déplacés dans les cités satellites. Nombre de vieux bistrots disparaissent, où il y avait de la vie, de l'accordéon. Ils sont peu à peu remplacés par des "snacks" où l'on confectionne des "plats du jour" pour une clientèle d'employés de bureau. C'est la fin de Saint-Gervais comme quartier bien typé, bien délimité, "autonome".

J.-P. A.

haut

[p. 142]

D'un quartier à l'autre

La Vieille Ville, matrice de Genève

L'enceinte dite "réduite" — mais y eut-il auparavant l'enceinte d'une grande Genève? — enferme, dès le début du IVe siècle, la plus grande partie de ce que l'on appelle aujourd'hui la Vieille Ville. Encore visible dans les cours et les fondations de quelques maisons, elle enserrait les édifices de la ville haute, de l'extrémité occidentale de la rue actuelle de l'Hôtel-de-Ville et du chevet de la cathédrale à la rue de la Tour-de-Boêl et au bout de la Grand'Rue, longeant le rebord de la colline. Les enceintes successives ont progressivement englobé le Bourg-de-Four, le flanc de la colline jusqu'à Rive, à l'église de la Madeleine et à la rue du Rhône, gagnée sur le Léman entre le XVe et le XIXe siècle.

Mais la Haute Ville, avec la cathédrale, les édifices gouvernementaux, les résidences des chanoines et des officiers de l'évêque, laissant à l'extérieur le château du comte de Genève au Bourg-de-Four (détruit au XIVe siècle), restait le lieu du pouvoir politique et de l'autorité religieuse. C'est sans doute le quartier de la ville qui a la plus forte identité, à cause de son épaisseur historique.

La trace des siècles dans l'architecture

Certes, à part les églises, la Tour Baudet, la fameuse Maison Tavel et quelques corps de bâtiments gothiques à la rue des Granges, à la place de la Taconnerie et à la Grand'Rue, il ne subsiste presque rien des maisons résidentielles des chanoines et du palais épiscopal occupant la Cour Saint-Pierre, qu'on appelait, au Moyen Age, le Grand Cloître, et les rues adjacentes.

Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, le gouvernement de la République et de riches familles ont marqué la Haute Ville de leur empreinte. A la rue de l'Hôtel-de-Ville, les extensions successives de la Maison de Ville, l'Ancien Arsenal, construit comme grenier à blé de 1628 à 1634, annoncent le renforcement des institutions politiques, tandis que plusieurs riches marchands édifient des hôtels particuliers, notamment Francesco Turrettini, banquier de Lucques, dont la maison, aux numéros 8-1o, construite entre 1617 et 1621, est un modèle.

Mais c'est surtout la rue des Granges (autrefois les Crêts de la Chauvinière) qui est devenue le lieu symbolique de l'aristocratie genevoise. A partir d'un plan d'ensemble qui date de 1719, les numéros 2, 4 et 6 forment une longue façade magnifiquement exposée au sud, dominant la Place Neuve. A ces bâtiments se sont ajoutés tout au long du siècle [p. 143] une série d'hôtels particuliers ou d'ensembles locatifs de luxe, à la rue de la Cité, à la rue Calvin, à la promenade Saint-Antoine, à la rue Beauregard, qui forment une couronne de belles demeures manifestant la prospérité de la banque protestante genevoise. Pour "nos familles", comme disait majestueusement l'illustre Mme Cavillier, qui tenait la confiserie de la rue des Chaudronniers, une partie de l'existence se passait et se passe encore dans de somptueuses résidences secondaires à la campagne, où l'on s'installe dès les beaux jours venus. [p. 144: image / p. 145]

Quant aux maisons situées à l'intérieur de cette couronne et dans les rues qui descendent vers le lac, elles sont plutôt peuplées par des gens plus modestes, artisans et commerçants, retraités, intellectuels privilégiés, locataires de la "Gérance immobilière municipale" ou de l'Hospice général, peu à peu remplacés par des bureaux et des commerces de luxe.

La Vieille Ville, un pôle de vie politique

Dans la Vieille Ville, la vie s'organise autour de plusieurs pôles, dont les principaux sont les administrations cantonale et municipale et la paroisse de Saint-Pierre - Fusterie.

Certes, l'activité qui se déploie autour de l'administration et par elle a beaucoup diminué depuis les années soixante. Depuis 1933, l'état civil de la Ville de Genève est à l'ancienne mairie des Eaux-Vives. En janvier 1985, la mairie proprement dite a quitté l'Hôtel municipal du 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, pour s'installer au Palais Eynard, rénové à grands frais. Quant à l'administration cantonale, elle se développe le long d'un axe qui conduit du Palais de Justice à la rue Henri-Fazy, mais l'augmentation phénoménale du nombre des fonctionnaires a obligé des bureaux importants à s'exiler aux Eaux-Vives et à la Jonction. Il en résulte que, privée du Contrôle de l'Habitant, de l'administration fiscale, du département militaire, des travaux publics, de la police, la Vieille Ville n'est plus le point de ralliement unique des citoyens. De plus en plus souvent, les personnes qui cherchent un des services rescapés (passeports, office des poursuites et faillites par exemple) ne connaissent plus les lieux, n'y sont jamais venues, ignorent jusqu'au repère historique et touristique des canons sous l'Ancien Arsenal. Que personne ou presque ne sache où sont les Archives est en revanche un phénomène commun à toutes les villes.

De la splendeur gouvernementale d'antan, il ne reste donc, à la Vieille Ville, que les séances du Conseil d'Etat, celles du Grand Conseil, toujours appelé, comme sous l'Ancien Régime, par le son d'une cloche, l'"Appel" (un coup toutes les minutes pendant une heure), les séances des commissions, celles enfin du Conseil municipal de la Ville de Genève. Tout cela s'accompagne de moult intrigues et conciliabules dans les nombreux estaminets des alentours. Estaminets pas assez nombreux aux yeux de certains, semble-t-il, puisqu'en 1980, le Conseil d'Etat a imaginé de rétablir le "café Papon" au rez-de-chaussée de l'Hôtel-de-Ville et même de transformer en "carnotzet" la Grande Grotte, qui avait abrité les archives foncières de Genève de 1450 à 1972. Il n'y a pas assez de [p. 146] bistrots, dit-on, mais le nouveau café Papon n'a obtenu sa (demi-)patente d'alcool qu'à la faveur de la nouvelle loi, du 17 décembre 1987, sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement. Ce n'est d'ailleurs pas chez Papon que tenait salon le conseiller d'Etat André Chavanne, grand animateur du quartier entre 1961 et 1985, mais à celui de l'Hôtel de Ville et plus tard à celui du Bourg-de-Four.

A cette extrémité de la Haute Ville, les tenants de l'administration et de la politique rencontrent le personnel de la justice, juges, greffiers, innombrables avocats, parties et plaignants, qui prolongent l'effervescence régnant au Palais dans les cafés qui, remontant la rue de la Fontaine, longent la face nord du Bourg-de-Four jusqu'à la célèbre Clémence, café autrefois minuscule, qui déborde aujourd'hui sur toute la place, à la faveur des mesures prises pour diminuer et canaliser la circulation dans ce secteur.

[p. 147]

Les guerres de religion dans la Vieille Ville

La Vieille Ville est aussi centre religieux, ô combien! Laissons ici de côté l'église Saint-Germain, paroisse principale des catholiques chrétiens, l'ancien vicariat général, à la rue des Granges, où depuis 1987 l'évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg nargue désormais les vieux protestants — du moins ceux qui veulent bien se sentir nargués — les églises libres de l'Oratoire et de la Pélisserie, l'église luthérienne, le temple de la Madeleine, l'Auditoire de Calvin, pour parler de la cathédrale Saint-Pierre. Bien que réduite à un petit nombre, la communauté de la paroisse protestante de Saint-Pierre-Fusterie est chargée d'un rôle hautement symbolique pour l'ensemble de l'Eglise nationale protestante, voire, aux yeux de certains, pour les Eglises réformées dans le monde entier.

Cette petite paroisse a été guidée jusqu'au début des années cinquante par cinq pasteurs assistés de deux diaconesses. Ce taux d'encadrement élevé, que les finances amenuisées de l'Eglise nationale protestante ont obligé à réduire progressivement jusqu'à deux pasteurs, est justifié par la valeur de pôle religieux, oecuménique et politique de la cathédrale Saint-Pierre, qui attire des ouailles bien au-delà des limites paroissiales. Pour la même raison, on admettait tacitement que les principales tendances théologiques devaient être représentées dans le corps pastoral de Saint-Pierre - Fusterie: une tendance que l'on pourrait qualifier d'orthodoxe stricte, et le protestantisme libéral. Ce dernier fut incarné, de 1925 à 1955, par le pasteur Jean Schorer: avec un accent suisse alémanique prononcé, il fustigeait les défauts des bien-pensants et prenait avec l'histoire de la Réforme et l'héritage spirituel de la vieille Genève des libertés jugées excessives par les milieux académiques — sans parler de la théologie! Mais il prêchait inlassablement la charité et la générosité, ce qui lui valait une grande popularité.

La retraite de ce pasteur, en 1955, donna le coup d'envoi à une lutte terrible pour sa succession. Les pasteurs, les professeurs de la Faculté de théologie prirent plus ou moins ouvertement position. Une Association pour une Eglise nationale protestante ouverte, émanant de l'Union protestante libérale, se forma. La guerre se termina en 1961, au moins provisoirement, par l'élection très disputée du pasteur Henry Babel. Dans cette affaire, les paroissiens de ce quartier, en votant pour un pasteur ou l'autre, choisissaient moins une personnalité donnée qu'une certaine idée du pluralisme théologique ou de l'ouverture de l'Eglise.

[p. 148]

Le poids de l'héritage

Tels sont les enjeux de cette Vieille Ville, qui aujourd'hui vit fort repliée sur elle-même, mais porte le poids de l'héritage historique et symbolique genevois.

Si les habitants du Canton ne viennent plus dans la Vieille Ville pour leurs démarches administratives, ils y affluent en revanche lors des grandes occasions festives: chaque année, dès le mois de novembre, des coureurs en survêtement s'entraînent sur le parcours de la course de l'Escalade, qui attire plus de dix mille participants, auxquels s'ajoutent les familles et les autres supporters. La commémoration annuelle de l'Escalade, dont la base est le cortège de plus de cinq cents personnes à pied et à cheval, attire également beaucoup de [p. 149] monde, y compris les Savoyards. Surtout, en 1976, en 1982, en 1986, en 1989, la Vieille Ville a été complètement investie par quatre kermesses monstres, où toutes les paroisses du Canton et de nombreuses associations ont monté des stands pour accueillir et restaurer le public, et pour vendre divers produits à tous ceux qui étaient disposés à "dépenser de l'argent", soit pour récolter des fonds destinés à la restauration de la cathédrale Saint-Pierre, soit pour commémorer la Réforme et, à cette occasion, donner un coup de pouce à "ATD Quart-Monde".

D'autres solennités voient défiler à la cathédrale tout ce que Genève compte de notables: les funérailles des magistrats et des grandes personnalités qui ont illustré Genève, des cultes solennels pour les commémorations, des célébrations oecuméniques en relation avec la vie de la Genève internationale, et tous les quatre ans, l'assermentation du Conseil d'Etat, à laquelle le Parti du travail s'abstient régulièrement de participer, pour rappeler que l'Eglise est séparée de l'Etat. Ce qui montre bien la force symbolique de la cathédrale, puisque les cadavres de Calvin et des anciens évêques, dès longtemps refroidis, continuent de faire peur à ceux qui interprètent différemment l'héritage historique.

La lutte des habitants pour la qualité de la vie

Il ne s'agit là que d'occasions exceptionnelles, qui rappellent l'antique importance de la Vieille Ville à Genève. La réalité quotidienne est tout autre. La Vieille Ville se dépeuple. En 1960, indique l'Annuaire cantonal de statistique, le secteur centre-ville comptait 12.859 habitants. En 1990, il ne compte plus que 6.473 habitants, soit la moitié de la population perdue en trente ans.

Que s'est-il passé? On a vu, dans le chapitre de ce volume consacré à l'urbanisme, les lois économiques qui président au dépeuplement des centre-villes. Les appartements rénovés sont si chers qu'ils ne peuvent plus accueillir que des bureaux, cabinets d'avocats, de notaires, de médecins, de conseillers en communication. Les petits commerçants, épiciers, bouchers, boulangers, confiseurs, dont les bénéfices sont minimes, disparaissent et sont remplacés par des galeries d'art, des antiquaires, des marchands de meubles de luxe ou d'ordinateurs.

A la fin des années cinquante, la Vieille Ville était encore un village confortable, où les habitants trouvaient sans peine tout ce dont ils avaient besoin. On ne descendait guère dans les Rues Basses que pour s'acheter des habits. En 1960, par [p. 150] exemple, l'annuaire du commerce Chapalay & Mottier recensait dans ce quartier 5 boucheries, auxquelles s'ajoutaient une douzaine de bancs aux Halles de Rive, 19 épiceries, dont 3 succursales de la Coop, 17 boulangeries, pâtisseries et confiseries. En 1992, les épiceries n'existent plus: on compte 3 magasins d'"alimentation générale" (dont un vient d'être définitivement fermé) et la dernière succursale de la Coop, celle de la rue Etienne-Dumont, a fermé en juin 1991 malgré une lutte épique des habitants du quartier; il n'y a plus que deux boucheries et 7 boulangeries-pâtisseries, dont deux succursales de la maison Pouly. La pâtisserie Hautle a été sauvée in extremis par l'Association de la Vieille-Ville.

Les habitants ont changé: les gens vont faire des achats en masse, pour toute la semaine, aux supermarchés du Grand-Passage, de l'Uniprix, de la Coop ou de la Migros, ou encore en voiture à la périphérie et même en France. Les petits commerces, qui n'ont plus pour clientèle que quelques personnes âgées et non motorisées, périclitent. Plus de droguerie, de cordonnier, de vitrier, de plombier. Le dépôt de la teinturerie-blanchisserie de la rue Etienne-Dumont est fermé depuis janvier 1991.

Les associations d'habitants se sont battues, généralement en vain, pour garder ces petits commerces dans le quartier. C'est que le dépeuplement de la Vieille-Ville et, à l'autre extrémité, la politique de concentration pratiquée par les grandes entreprises de distribution conduisent inéluctablement à la suppression de ces petites boutiques et petites succursales de quartier, qui ne sont plus rentables.

C'est ainsi que disparaît la convivialité de ce quartier. A défaut de papoter devant la caisse de la Coop ou au dépôt de la teinturerie Baechler, où va-t-on se retrouver? A la porte de l'ascenseur? Aux terrasses des bistrots, qui subsistent encore par la grâce des touristes mêlés aux habitants et aux fonctionnaires en pause-café? Chez le coiffeur, dans le ronronnement sourd des séchoirs électriques? Aux vernissages organisés dans les galeries d'art ou au Musée Barbier-Mueller, qui débordent sur la rue par beau temps et où les messieurs de la bonne société peuvent s'offrir une coupe de champagne gratuite, voire deux? Ailleurs encore...

Le rôle des associations

Mais ce sont les associations d'habitants qui structurent ces réunions. L'Association de la Vieille-Ville, la plus ancienne, héritière, en 1941, d'un groupement de défense de la Vieille-Ville constitué en 1937, s'est efforcée de sauver certains commerces [p. 151] et la qualité de l'habitat. En particulier, elle a voulu supprimer ou diminuer le tapage nocturne provoqué par les fêtards sortant des boîtes de nuit, à peu de distance du poste de police du Bourg-de-Four! Ses efforts ont été réduits à néant lorsque les patrons des boîtes de nuit et des restaurants sont entrés en masse dans ladite association. Deux discours se heurtaient relativement à la qualité de vie: les uns se plaignaient du peu d'animation nocturne en ville de Genève et, pour des raisons économiques et touristiques, s'efforçaient de développer l'attractivité de la Vieille Ville; les autres, soucieux de leur sommeil et de leur tranquillité, auraient voulu interdire le quartier à tous les trublions extérieurs.

C'est évidemment la prédominance des usagers extérieurs et des milieux économiques et touristiques dans l'Association de la Vieille-Ville, qui a incité, en 1980, un groupe d'habitants à constituer une nouvelle association, celle des habitants du Centre et de la Vieille Ville, d'orientation politique différente, qui lutte avec énergie pour les intérêts des habitants proprement dits. Elle dénonce toutes les transformations d'appartements en bureaux, a "pris la température" de ses membres pour fixer son attitude face au projet de parking de Saint-Antoine: voyant que plusieurs dizaines d'habitants souhaitaient louer une place dans ce parking, elle a renoncé à faire opposition. Son action est relativement efficace: elle a obtenu des locaux pour une maison de quartier, organise des fêtes dans la Vieille Ville, des concerts sur la Treille, un bal de l'Escalade sous l'Ancien Arsenal, à côté des canons. Les deux associations se sont mobilisées pour sauver la dernière succursale de la Coop à la rue Etienne-Dumont, mais en vain.

D'autres groupes animent la vie quotidienne de la Vieille Ville. La petite école de Saint-Antoine rassemble parents et enfants une ou deux fois par jour. Tous les jeudis (bientôt tous les mercredis), il y a foule autour du carrousel de la place de la Madeleine et sur la promenade de la Treille. La principale révolution vécue par ce quartier est peut-être la création d'une ligne de minibus, le 1er septembre 1982, ligne très utile aux personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus faire leurs courses à vingt mètres de leur domicile. Ce petit bus est aussi, grâce à des chauffeurs cordiaux, un lieu de réunion et de papotage. Deux de ces chauffeurs, d'origine africaine, étaient même si populaires, qu'une pétition des usagers a été lancée pour les garder, lorsque, pour des raisons pas encore éclaircies, l'entreprise de transports qui les employait les a licenciés. La pétition n'a pas eu de succès, mais a montré que la Vieille Ville n'était pas encore tout à fait morte.

C.S.

haut

[p. 152: image / p. 153]

Le seul quartier où il y a de la vie

Pendant la journée, il y a des flots de voitures dans toutes les rues où elles n'ont pas été interdites. Et il y a du monde partout où il y a des magasins. Mais dès la fermeture des magasins, c'est le désert. Les quartiers dortoirs de la rive droite, la Servette, la rue de Lyon, Vermont, le Grand Pré, dorment. Aux Grottes, il ne subsiste que de rares bistrots un peu bohème, dont la Cordelière, où l'on peut parfois rencontrer des musiciens et entendre de la musique qui jaillit spontanément. A Saint-Gervais, il y a la rue des Etuves, courte voie où deux ou trois bistrots et accordéonistes attirent quelques habitués. Saint-Jean est dans les bras de Morphée. Sur la rive gauche, Plainpalais et les Eaux-Vives ne sont pas beaucoup mieux lotis. A Plainpalais, seuls des Africains, qui résident dans des centres de réfugiés du quartier, déambulent par deux ou trois, sur les trottoirs de la rue de Carouge... Le seul quartier où il y a de la vie et de la lumière, le soir et la nuit dans les rues, c'est encore et toujours le quartier des Pâquis.

Les Pâquis la nuit...

Les Pâquis, quartier à vocation touristique, situé entre la gare et les hôtels du quai Wilson, a toujours été le lieu de plaisir et d'amusement. Certes, ils semblent loin maintenant les Pâquis-Pigalle "quelque peu folkloriques" des années 1930-1950 évoqués par le peintre Aimé Grandjean. Les "Pâquis des assommoirs", des "vieilles putes bien de chez nous", des personnages d'artistes, monstres sacrés de la bohème. Disparus, le fameux hôtel de passe "Le Verlaine", le cabaret "Chez Bersin", le peintre Ducommun et sa palette libertine, le "Caf'conç Barcelone", où se produisait le fantaisiste Dragnum qui chantait le "paradis de la Côte d'Azur", le bal-musette "Gambrinus", le café du "Désarmement" dont le store fut baissé définitivement pour cause de mobilisation du patron lors de la Déclaration de guerre, "La Grotte aux fées" avec son énorme ours empaillé et ses petits boxes sombres où se bécotaient les amoureux! Seul témoin encore debout de cette époque, le bal à papa rétro du "Palais Mascotte"...

Aujourd'hui les dames peu vertueuses de la rue de Berne n'arborent plus des mines aussi triomphales qu'avant l'arrivée du Sida. Et d'autres vieux bistrots populaires ont été démolis ou tristement tansformés, comme le café des «Trois Rois» où se réunissaient les artisans du quartier... Restent le café de la [p. 154] Navigation, sur la place du même nom, qui a été agrandi mais garde tout son cachet, probablement l'un des derniers vrais "bistrots", et le plus beau de la rue des Pâquis. Ainsi qu'une foule d'établissements plus ou moins hybrides, chers ou pas chers, luxueux ou non, des restaurants exotiques, dont les derniers arrivés, les bars à sandwiches turcs où l'on peut se dépayser en écoutant de la musique orientale. Et naturellement, les établissements espagnols de la rue de Fribourg et environs, fiefs des Ibériques installés à Genève.

Bref, il y a de la vie, nous l'avons dit, des vitrines violemment éclairées, du mouvement, des badauds de toutes races, des magasins ouverts tard le soir, dont le bureau de tabac-journaux de la rue des Alpes, une sorte de nonchalance, de laisser aller, expressions d'un certain art de vivre, même s'il est anticonventionnel...

... et le jour

Mais les Pâquis, ce n'est pas seulement "la nuit". Il y a aussi les Pâquis "de jour", les Pâquis d'une certaine tradition bourgeoise, personnifiée par la boulangerie-tea-room Charrière, à l'angle des rues de Zurich et des Pâquis, lieu de rencontre fort apprécié, garant de bonne marchandise. [p. 155]

Il y a les Pâquis des familles, avec notamment une belle école, construite autour des années quatre-vingt, couronnée par un prix d'architecture, et qui héberge quelque 600 élèves, dont 70% sont des étrangers de 45 nationalités. Il y a les Pâquis du tourisme, 5.000 lits d'hôtels qui drainent une population étrangère de 2.000 personnes. Il y a les Pâquis cosmopolites: sur 8.000 résidents, presque la moitié sont des étrangers... bel exemple de coexistence (presque toujours) pacifique!

Cependant, les Pâquisards se plaignent depuis des années que leur quartier soit devenu le lieu de passage (non obligé) de milliers de véhicules quotidiennement. Aussi, au nom de la "qualité de la vie", certaines associations d'habitants ont demandé que la vitesse soit réduite à 30 km/h et que le quartier soit interdit au trafic de transit. Ce qui suscite l'ire des commerçants.

Les bains des Pâquis

Les bains des Pâquis sont, dès le printemps et par beau temps, l'un des endroits les plus vivants, les plus "in" de la Ville. Autrefois, ils n'étaient fréquentés que par les Pâquisards. Nous, les enfants des Eaux-Vives, nous nous rendions exclusivement à Genève-Plage, même si c'était un peu plus cher, mais l'eau y était moins froide. Lorsque j'ai eu dix ans, mes parents m'ont obligé à aller aux bains des Pâquis, car ils avaient lu dans le journal que la Ville y donnait un cours de natation... Aujourd'hui on apprend obligatoirement à nager dès les premières années primaires dans les nombreuses pisci-nes urbaines et suburbaines.

Les bains des Pâquis sont un cas d'espèce. Dans la Genève aseptisée, lisse, qui a connu, jusqu'en 1990, une extraordinaire prospérité, une Genève ivre "d'améliorations" et "d'aménagements" (dont le plus extravagant est le revêtement des rues Basses, avec ses poubelles esthético-design, assorties aux pavés de couleurs différenciées supposées "marquer les traces de l'ancienne cité", selon le discours ethno-socio-technologique à la mode, et que la propagande officielle définissait comme un "nouvel art de vivre"), dans cette Genève ivre de prétention à se hisser au niveau des grandes villes, les bains des Pâquis ont bien failli connaître un sort funeste.

L'argent coulant à pleins ruisseaux, on s'était donc mis en tête qu'il fallait démolir les bains des Pâquis (vieux bains "rétro" d'un charme inouï) pour en reconstruire de nouveaux, plus beaux qu'avant. L'argument avancé était que les [p. 156] bains étaient devenus "vétustes", donc "dangereux", qu'on n'y avait plus la "sécurité". Ils étaient, paraît-il, en si mauvais état qu'une réfection aurait coûté davantage qu'une démolition-reconstruction, avaient assuré des "experts".

Il y eut donc référendum, lancé par des associations écolo-gauchistes du quartier des Pâquis qui remportèrent la victoire. Les bains ne furent donc pas démolis, on s'est contenté de procéder à quelques rafistolages, car entre-temps les caisses de la Ville s'étaient vidées. Et les bains des Pâquis ne s'étant toujours pas enfoncés dans le lac, ils sont devenus lieu de rencontre "branché" où se côtoient vieux habitués Pâquisards, familles venues de partout, intellectuels, touristes, internationaux travaillant dans le quartier, et toute la cohorte des suiveurs de modes. Le soir, il est de bon ton de venir prendre l'apéritif à la buvette "self service", dans un cadre qui est l'un des plus beaux de Genève, au milieu de la rade, avec vue sur la ville, le jet d'eau, le Mont-Blanc, un endroit de rêve entièrement préservé du bruit des véhicules qui passent en files serrées sur le quai Wilson. On y organise concerts et spectacles qui connaissent un très grand succès.

Plainpalais, un pays dans la Ville

Lorsqu'on habite à proximité du Rond-Point de Plainpalais, on trouve de tout. A l'ouest de la plaine, entre Mail et Jonction, il y a encore des classes relativement modestes, des jeunes et beaucoup de personnes âgées. A l'est de la plaine, côté avenue Henry-Dunant et rue de Carouge, un subtil mélange de population, dû à la proximité de quartiers plus "distingués": Les Tranchées, Champel, la Roseraie. Qui d'ailleurs font tous trois partie de la commune historique de Plainpalais... Et depuis que le bus 15, en provenance de Meyrin, a maintenant son terminus au Rond-Point, le brassage est encore plus important.

A la rue de Carouge, on a tous les commerces. Pas moins de trois grandes surfaces, 25 magasins de vêtements, 10 de chaussures, 5 pharmacies, 15 boucheries, boulangeries, épiceries, 10 coiffeurs, une banque et 21 cafés-restaurants... et bien sûr l'Uniprix, dont il a été question plus haut.

A proximité immédiate, les principaux lieux culturels, université, salles de concerts, et de spectacles, Musée d'ethnographie, d'art moderne, et les derniers nés: le "Grütli", maison de la culture traditionnelle. Et "l'Usine" temple de la culture "alternative".

Les lieux de détente ne manquent pas non plus: les Bastions, la Treille merveilleuse, où l'on assiste aux plus beaux [p. 157] couchers de soleil "in town", le petit parc Gourgas, le marchand de glaces de la place des Augustins, les "bords sauvages" de l'Arve jusqu'au Bout-du-Monde et, last but not least, la fameuse Plaine de Plainpalais... Un vieux monsieur à qui j'ai demandé un jour quel était son quartier préféré, m'a répondu: "Plainpalais... c'est le plus beau pays de Genève".

Plainpalais, quelques traits d'histoire

Plainpalais, territoire longtemps incertain, du fait des méandres du delta de l'Arve et de ses crues, ne prend son essor qu'à partir du XVIIe siècle, époque où, grâce à des endiguements, le cours d'eau occupe enfin son lit actuel. Centre de cultures maraîchères importantes, puis d'industrie, dès la moitié du XIXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, Plainpalais fut longtemps inhabité. Excepté le long de l'axe rue Saint-Léger — rue Prévost-Martin, l'ancienne voie romaine qui passait à la hauteur de l'actuel pont des Acacias. Et en haut de la Corraterie, où les Dominicains avaient leur couvent (détruit à la Réforme). [p. 158]

L'Arve endiguée, la rue de Carouge est tracée et urbanisée dès le XVIIIe siècle. Elle remplace la rue Prévost-Martin comme axe principal vers le sud. Au début du XIXe siècle, Napoléon construit le pont de Carouge qui prolonge la rue du même nom. Plainpalais devient commune genevoise, puis commune suisse à la Restauration. En 1930, Plainpalais est rattachée à la Ville de Genève et perd son autonomie. 1842 est une année à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de Plainpalais: c'est la date de la construction de l'usine à gaz, considérée comme symbolique de l'industrie naissante. Dès 1850, après la révolution fazyste, les remparts de Genève sont démolis, la ville s'ouvre, de nouvelles voies sont tracées à Plainpalais, l'industrie se développe, le commerce prospère à la rue de Carouge.

L'impulsion décisive pour le développement du quartier est donné sous le règne du maire Charles Page, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. On construit la mairie, la Maison communale, des écoles, les quais de l'Arve. Lors de l'Exposition nationale de 1896, entre l'Arve et la Plaine, on ouvre les boulevards Carl-Vogt et Saint-Georges. Des industries de pointe s'installent à Plainpalais: la Société genevoise d'instruments de physique (SIP), Kugler, Gardy, Motosacoche, Tarex, Usine de dégrossissage d'or... Ainsi que des services d'intérêt public: les abattoirs, les Ecoles de chimie et de médecine, l'Institut d'Hygiène, la Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE), le Palais des expositions (1928). On construit des coopératives d'habitations ouvrières. Ainsi que des lieux de plaisir: cirque Rancy (place du Cirque), Casino de l'Espérance (rue de Carouge), Palais d'hiver (rue du Stand).

Dès 1960, les fleurons de l'industrie quittent Plainpalais, le quartier se modernise, et l'on assiste à l'implantation de bâtiments administratifs toujours plus nombreux (Travaux publics, Police, Finances, Université), ainsi que d'ensembles résidentiels. Le quartier de Plainpalais perd peu à peu son particularisme ouvrier pour devenir un quartier comme les autres.

La Plaine

La plaine de Plainpalais, avec l'ambiance qui y règne, les activités qui s'y déroulent, mérite un chapitre à elle seule. Ce vaste losange plat, bordé d'artères à grande circulation, d'immeubles disparates, (l'élégance du style fazyste faisant contraste avec la médiocrité des constructions "années 1960-1970"), est peut-être le seul lieu à Genève qui donne l'impression d'une grande ville. [p. 159]

La Plaine reste l'un des rares espaces "libres", sans chichis décoratifs, sans bacs à fleurs, sans gadgets petit-bourgeois. Les surfaces vertes, à l'opposé des gazons anglais, semblent avoir été foulés par les hordes d'Attila. La raison en est que lors de la construction du parking souterrain, on n'a recouvert le béton que d'une couche de terre insuffisante. Lorsque le temps est sec, en été, pendant plusieurs semaines, l'herbe n'est plus que touffes brûlées. Et lorsqu'il pleut plusieurs jours de suite, des lacs se forment et les mouettes, par centaines, viennent pêcher des vers.

Mais n'en déplaise aux fanatiques d'aménagements "bien cousus, solides", la Plaine n'a nullement besoin de faire "joli". Elle est le cadre de manifestations d'envergure qui ne demandent qu'un chose: de l'espace. Et il faut avoir vu le cirque Knie coincé sur la place Bellevue à Zurich, après l'avoir vu s'étaler harmonieusement sur la Plaine, pour s'en convaincre.

Il se passe toujours quelque chose sur la Plaine et même le dimanche, quand partout ailleurs la ville est morte, et que les habitants sont allés reconstituer des bouchons sur les routes [p. 160] du week-end. Il y a les importants marchés de fruits et légumes. Et le marché aux puces qui est non seulement le rendez-vous de personnes de condition modeste, en quête d'un frigo pas cher ou d'un manteau d'occasion, mais aussi le lieu de promenade "obligé", surtout les samedis matin, de tout un milieu "branché" qui vient moins au marché aux puces pour découvrir l'objet de valeur (de plus en plus rare), que pour se rencontrer, se voir et se faire voir. Le "paraître" y tient bien souvent lieu d'art de vivre, plus que "l'être"...

On voit de plus en plus de tentes, petites et grandes, depuis la fermeture du Palais des expositions qui a élu domicile au Grand-Saconnex. Outre les cirques, traditionnels ou d'avant-garde, elles abritent des salons d'antiquaires ou des marchands de santé par les médecines douces, des fêtes de partis politiques, des réunions à caractère religieux, des montreurs de reptiles, des manifestations de bienfaisance.

En plein air, il y a les fêtes foraines hautes en couleurs, les meetings politiques, les courses de stock cars, les séances de cinéma Drive in. On y a même fait pousser du blé symbolique, lors du 700e anniversaire de la Confédération. En été, il y a les marchands de glace.

Outre les manifestations plus ou moins éphémères, il y a le permanent. Une vaste aire de jeu réservée aux enfants, où l'on peut voir, notamment les jours fériés, une foule d'enfants accompagnés de leurs parents, de toutes couleurs de peau et s'exprimant dans toutes les langues, qui viennent parfois de bien au-delà des frontières de Plainpalais, et même en voiture.

L'aire de jeu, équipée de tables, est aussi le théâtre de parties de cartes disputées par les Italiens de la "première génération". Il y a aussi des travailleurs yougoslaves qui jouent au ping-pong. Et des adolescents portugais de la seconde génération qui jouent au football avec des pulls en guise de buts, comme les gamins suisses moins gâtés de l'immédiat après-guerre. L'histoire est un éternel recommencement...

Enfin, la Plaine est le rendez-vous préféré, le plus vaste en ville, des propriétaires de chiens, qui dissertent sur les mérites respectifs de leurs toutous pendant que ceux-ci s'ébrouent. En cette fin de siècle qui se veut de communication, et où il semble que rarement les gens ont été plus crispés et renfermés, le chien est, comme l'enfant en bas âge, un des rares prétextes à engager spontanément la conversation avec des inconnus dans la ville.

La plaine de Plainpalais est le coeur vivant du quartier, mais aussi le point de ralliement le plus important de toute la ville. On y côtoie toutes les classes sociales, tous les âges, et chacun est sûr d'y touver un jour ou l'autre son content.

[p. 161: image / p. 162]

De Plainpalais aux Eaux-Vives

Quand on habite Plainpalais, on n'a pas besoin d'auto. On se trouve à 15-20 minutes à pied de presque tout. De la gare Cornavin, des hauts de la rue de Lyon, par le chemin Galiffe, des Eaux-Vives par le Bourg-de-Four, des Pâquis, par le pont des Bergues (en été, en Mouette, depuis le Molard). On est près de tout, et qui plus est, Genève est ainsi faite, qu'on peut presque toujours joindre un point à un autre, par des itinéraires charmants, en évitant les artères à grande circulation... Artères qu'il faut bien traverser quelquefois. Mais ce ne sont jamais que de mauvais moments à passer!

Aujourd'hui, je file me dépayser dans le quartier des Eaux-Vives. "Exotique" et excentré par rapport au reste de la ville, ce quartier, bien que populeux, respire un certain calme bourgeois. Pas canaille comme les Pâquis, rien de prolétarien comme Plainpalais...

Depuis la rue Leschot, je grimpe Saint-Léger, le long des Bastions, où l'ail sauvage est déjà haut, derrière les grilles. Au Bourg-de-Four, la terrasse, qui a pris de l'ampleur depuis que la place a été fermée en partie au trafic, est noire de monde, Genevois et touristes. Il ne reste qu'à descendre vers les rues Basses par la tranquille rue Verdaine, à dépasser Rive. Et après la traversée de l'axe à grand trafic Versonnex — Pictet-de-Rochemont, j'entre de plain-pied [p. 163] dans le quartier par la rue des Eaux-Vives, cossue, bordée de solides immeubles fazystes et de style "Suisse 1900".

Je projette d'aller boire un café chez "Mauricette", vieux bistrot à l'angle des rues Montchoisy et du XXXI Décembre. L'établissement s'appelle maintenant "Cinecitta", et a été complètement transformé. On s'assied sur des sièges de toile, derrière lesquels les noms de grandes vedettes italiennes ont été brodés: Sophia Loren, Lollobrigida. Il y a une grande fresque sur une paroi qui représente une salle de cinéma avec des spectateurs dont les têtes, entourées d'un halo blanc, sont tendues vers l'écran, laissant supposer que le film va bientôt commencer. C'est froid et hyperréaliste... De plus en plus de bistrots font ainsi des frais de décoration picturale, pour créer du nouveau.

Un quartier attachant

En sortant de Cinecitta, je vois un type qui me fait des grands gestes sur le trottoir d'en face. C'est l'ami Maurice, l'architecte, que je n'avais plus vu depuis des lustres: je ne pouvais espérer trouver meilleur guide dans ce quartier où il est né.

Maurice m'affirme qu'il ne sort plus guère des Eaux-Vives. A la limite, affirme-t-il, on pourrait y vivre de façon autonome. On a tout ce qu'il faut à portée de la main. Autant de boucheries, boulangeries et même d'épiceries que l'on veut. Sans compter un cinéma intéressant, une bonne librairie, des magasins de photos, et de plus en plus de galeries d'art. "Bientôt, un nouveau Carouge", prophétise-t-il.

Maurice m'entraîne boire un verre au café de l'Ecole, qui avec le "Jura" est parmi les derniers vrais bistrots du quartier, sans prétention, où l'on peut encore rencontrer des personnages. Il me parle du passé. De la rue de l'Avenir où l'on trouve l'ultime bâtiment avec escalier en bois menant à l'étage, sorte de grange campagnarde comme il y en avait de multiples, jusque vers 1960, quand le quartier a subi un nombre élevé de démolitions-reconstructions. De la rue de Montchoisy qu'on avait surnommée, à l'époque "rue des Cervelas", car il s'y établissait une population qui mangeait des cervelas toute la semaine pour pouvoir aller "faire un tour en bagnole le dimanche". Des champs de blé qu'on moissonnait encore, en haut du quartier, entre la rue de Montchoisy et l'avenue de Frontenex. Du quai investi par d'énormes tas de gravier, aujourd'hui parking à l'usage d'innombrables bateaux de plaisance, des chantiers navals... Ces temps sont révolus, mais la vie continue...

[p. 164]

Un quartier où il ne se passe rien

Je m'attable dans un de ces tea-rooms chics, comme il y en a à Champel, où papotent des dames désoeuvrées, vêtues avec un goût exquis et accompagnées de petits caniches blancs... Champel est vraiment le quartier apparemment le plus morne, le moins vivant de la ville, avec Saint-Jean. Peu de cafés dignes de ce nom, aucune vie, si ce n'est au parc Bertrand, pendant la journée, où l'on peut voir les enfants jouer, et au Centre médical universitaire (CMU) où les étudiants en médecine apportent quelque animation. Mais le soir venu, le désert sombre, au point que selon la police, il est plus dangereux de s'y promener en solitaire qu'aux Pâquis, mal famés, mais où il y a toujours du monde et de la lumière.

A une table voisine de la mienne, une vive conversation s'engage. Une dame d'un certain âge, guère remarquable au premier abord, raconte à une autre dame les péripéties de sa vie passée et présente. Il s'avère que c'est un véritable roman, passionnant, impliquant de nombreux personnages, se déroulant entre Champel, New-York, Saïgon, Londres, Hong-Kong et Vancouver, avec des rebondissements extraordinaires et des perspectives inouïes... Qu'est-ce qui m'autorise à raconter que Champel est un quartier ennuyeux? Alors que je viens de passer un moment exceptionnel à l'écoute (indiscrète) de cette vieille dame...

J.-P A.

haut

[p. 165]

Les Grottes

De tous les quartiers, c'est celui des Grottes qui a le plus souvent défrayé la chronique depuis les années soixante-dix. Il s'agit d'une parcelle de 108.000 m2, située à l'ouest de la gare de Cornavin, entre la Servette et les Cropettes, traversée dans sa longueur par le nant des Grottes, actuellement enterré.

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le domaine des Grottes, situé en dehors des fortifications, apparaît sur les gravures de l'époque comme une agréable campagne plantée de vignes par endroits et entrecoupée de bosquets d'arbres.

La démolition des fortifications et la construction de la gare Cornavin entraînent un profond bouleversement. Le domaine se morcèle en lots minuscules et il se crée un enchevêtrement invraisemblable de chemins privés, de ruelles et de constructions disparates où s'installent, entre les immeubles d'habitation, de petites entreprises artisanales ou commerciales.

Déjà en 1856, l'architecte Frédéric-Christian Fendt, élève du Général Dufour, tente de remédier à ce désordre. On lui doit quelques immeubles, notamment celui qui fait l'angle de la place Montbrillant et de la rue qui porte son nom, mais le coeur du quartier résiste à ses efforts.

L'installation de la Société des Nations dans le parc de l'Ariana et le concours d'architecture qui l'a précédée suscitent plusieurs projets d'aménagment des routes d'accès (voyez le tome VIII de cette Encyclopédie, pages 219-223) et le 3 mars 1929, le Conseil administratif de la Ville, s'adressant au Conseil municipal, déclare: "Il importe actuellement d'adapter sans retard la plan d'aménagement des quartiers situés derrière le barrage des voies de chemin de fer." Cette déclaration coïncide avec l'adoption, le 9 mars 1929, des deux lois cantonales qui règlent dorénavant l'utilisation du sol: la loi sur les constructions et les installations diverses et la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers et localités.

La crise des années trente, puis la Deuxième Guerre mondiale relèguent ce plan aux oubliettes.

Mais avec le temps, la décrépitude des bâtiments s'accroît et le quartier prend l'allure d'un bidonville, si bien que le 21 décembre 1968 se crée une fondation de droit public cantonal, la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG), avec pour mandat de procéder à une étude complète des conditions économiques et sociales de la région et pour objectif de rénover de fond en comble un quartier considéré comme bon pour la démolition.

Un premier projet est présenté en 1971, inspiré du mythe de la Genève de 800.000 habitants. Il prévoit de raser le quartier [p. 166] et de construire une série d'immeubles perpendiculaires à la Servette pour y loger entre 6.000 et 10.000 habitants. Ce projet est exposé à la Maison du Faubourg et soulève de vives critiques. Qualifié de petit Manhattan, il est abandonné.

Il faut relever toutefois qu'à l'époque, la démolition du quartier était généralement admise comme une nécessité. Dans le livre qu'il a publié en 1971, accompagné de photographies de Roger d'Ivernois, sous le titre La Genève des Grottes, l'historien Eugène-Louis Dumont écrit à propos du "Vieux quartier sordide des Grottes": "... rien à redouter, il ne sera fait nul référendum, ni levée de boucliers pour protéger cet ensemble lépreux et misérable. Tout crie l'extrême vétusté, la décrépitude...".

Un deuxième projet est présenté en 1975, de densité inférieure, qui ne trouve pas non plus l'agrément des habitants du quartier et d'une foule d'opposants venus de l'extérieur. Luc Weibel écrit dans le Journal de Genève du 11 novembre 1975: "Raser les Grottes, un massacre". Un débat public dégénère et l'opposition s'organise dans une association: l'Action populaire aux Grottes (APAG) qui procède, à partir de 1977, à des "relocations forcées", autrement dit à l'occupation, par des squatters, d'immeubles destinés à la démolition. La lutte est violente, elle se termine parfois au tribunal, parfois à l'hôpital.

De leur côté, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif abandonnent l'idée d'une rénovation profonde et définissent, en juillet 1978, une nouvelle orientation des études visant à la réhabilitation du quartier. C'est ce qu'on nomme la "nouvelle image directrice" qui donne naissance à un troisième projet, celui-là définitif, exposé en mars-avril 1981 dans les halles de l'Ile sous le titre "Demain les Grottes". Il s'agit d'un projet de rénovation douce, les immeubles sains devant être conservés et restaurés, tandis que les maisons insalubres seront remplacées par des immeubles neufs. La première de ces constructions, l'immeuble des "Schtroumpfs", dû aux architectes Robert Frei, Christian Hunziker et Georges Berthoud, est mis en chantier en 1981.

Devant l'insuccès de ses efforts, l'APAG lance une initiative populaire "pour la réhabilitation/remise en état du quartier des Grottes", qui est rejetée le 14 novembre 1982 par 9.643 voix contre 7.086. Dès lors, la nouvelle image directrice a l'aval de la population, l'APAG se dissout et les travaux sont conduits avec célérité.

Ce long épisode (La Tribune de Genève titre, le 25 avril 1972, "Enfin un projet acceptable après 43 ans de pourparlers") montre combien, malgré l'uniformisation des constructions et des mentalités, un quartier peut se mobiliser et mobiliser [p. 167] une partie de l'opinion, lorsque ses habitants se sentent menacés par un projet d'urbanisme niveleur. Laurent Rebeaud écrivait, dans L'Année économique et sociale de 1983: "Les Grottes, condamnées à la démolition voici moins de 6 ans, auront été sauvées par les squatters".

Saint-Gervais

Situé sur la rive droite du Rhône, à la hauteur de l'Ile, le quartier de Saint-Gervais s'est toujours distingué, au cours des siècles, de son opulente voisine. Un peu comme le Petit-Bâle face à la ville aristocratique et commerçante. N'a-t-on pas longtemps appelé le bourg de Saint-Gervais, "Genève la petite" (Geneva minor)?

Au moment où Jules César détruit le pont sur le Rhône pour empêcher les Helvètes de pénétrer dans les territoires contrôlés par Rome, la rive gauche est occupée par les Allobroges, soumis à Rome quelque soixante ans plus tôt, tandis que la rive droite, dominée par les Helvètes, fait encore partie de la Barbaria. Après la bataille de Bibracte et la conquête de la Gaule, les Helvètes sont renvoyés d'où ils viennent, c'est-à-dire le Plateau suisse actuel, entre le Léman et le Bodan. La rive droite du Rhône fait donc partie de leur territoire, ou province de Germanie, tandis que Genève, sur l'autre rive du fleuve, dépend de la colonie de Vienne, en Narbonnaise. Cette distinction se prolonge au Moyen Age. [p. 168: image / p. 169] D'après un document du 18 janvier 926, Saint-Gervais faisait partie du comté équestre (du nom de la Colonia Zulia Equestris centrée à Nyon) qui avait pour limites, en face de Genève, le cours du Rhône. Certains documents font supposer qu'après la fin du Deuxième Royaume de Bourgogne (1032), les droits sur le comté équestre sont passés aux comtes de Genève et à leurs vassaux les sires de Gex, et qu'à partir du XIlle siècle, l'évêque de Genève a peu à peu étendu sa juridiction temporelle sur la rive droite du Rhône, jusqu'à éliminer complètement les seigneurs de Gex au XIVe siècle. L'incendie du quartier de 1345, dû au sire de Gex, apparaît dès lors comme la vengeance d'un prétendant éconduit. Ainsi, pendant près d'un millénaire et demi, les deux rives du Rhône ont été soumises à des souverains différents.

Par la suite, la vocation particulière de Saint-Gervais s'affirme sur le plan économique, en tant que centre de la "Fabrique", c'est-à-dire des fabricants de montres, de bijoux, de pièces d'orfèvrerie, d'émaux, et sur le plan politique en tant que faubourg attaché à la défense des droits du peuple genevois.

Dès le XVIle siècle, le caractère industriel du quartier se traduit dans l'architecture: les immeubles comportent presque tous, sous le toit, une rangée de fenêtres correspondant aux "cabinets", autrement dit aux ateliers d'horlogerie, dont les artisans se nomment "cabinotiers". Les témoignages sont unanimes: il s'agit là d'une aristocratie ouvrière, fière et indépendante. N'est pas maître-horloger qui veut: il faut être citoyen ou bourgeois de Genève, ne pas faire travailler dans son atelier plus de deux compagnons et un apprenti, résider à Genève et se soumettre aux prescriptions minutieuses des ordonnances qui réglementent l'exercice de la profession.

Chacun connaît ce texte de Jean-Jacques Rousseau parlant de son père, lui-même fils et petit-fils d'horloger: "Je le vois encore, vivant du travail de ses mains et nourrissant son âme des vérités les plus sublimes; je vois Tacite et Plutarque mêlés, devant lui, avec les instruments de son métier".

Mais ces cabinotiers qui, d'après un mémoire adressé le 7 juillet 1798 au commissaire Desportes, "font vivre un tiers, au moins, des habitants de Genève", sont aussi des caractères.

Cité par Emile Doumergue, le directeur de l'Ecole d'horlogerie écrivait au début du siècle: "Très indépendant, et usant dans ses expressions d'une suprême désinvolture et d'un pittoresque achevé, ayant la riposte alerte et la comparaison mordante, le cabinotier défendait ses idées, toujours très personnelles, avec une remarquable ténacité". Et le Saxon Christian-Auguste Fischer écrivait, en 1793: "Les [p. 170] habitants du faubourg de Saint-Gervais se distinguent du reste des Genevois par la langue, l'accent et les moeurs autant que les Saxons des Francfortois. Leur parler est affreux. Ils disent: «Vayoons var. Voyeis ovrer la porte. J'envayerai. Je vodrois qu'il fisse, etc.» Ils ont aussi des termes à eux: ils se nomment volontiers «péclotiers», se rencontrent au «vendange» (cabaret) où ils avalent un «change-banal» (souper léger), puis assistent à une pièce de théâtre au «poulailler». Leur mot de passe est «Dieumedamne»."

En politique, les cabinotiers de Saint-Gervais suivent, au XVIIIe siècle, les thèses des Représentants, le parti qui défend les droits du peuple en présentant au Conseil des "représentations". En 1734, un conflit éclate au sujet de la perception de nouveaux impôts destinés à couvrir les frais des fortifications. Le Conseil ayant, par crainte d'un soulèvement, fait "tamponner" les canons de Saint-Gervais pour les rendre inutilisables, il provoque la révolte et doit faire appel à la médiation des cantons de Berne et de Zurich. Trente ans plus tard, après la condamnation du Contrat social et de l'Emile, et surtout après la publication des Lettres écrites de la montagne (1764), les habitants de Saint-Gervais prennent fait et cause pour l'auteur, leur idole, et font obstruction au gouvernement, acculé à faire de nouveau appel à la médiation des puissances protectrices. En 1770, les cabinotiers prennent la défense des "natifs", c'est-à-dire des fils d'habitants sans droits politiques et presque sans droits civils. Ils s'adressent à Voltaire qui en recueille une cinquantaine à Ferney et à Versoix où il crée une industrie horlogère concurrente de la Fabrique. Mais c'est au XIXe siècle que le rôle politique du Faubourg s'affirme avec le plus de violence et d'efficacité. Conduits par James Fazy, les habitants de Saint-Gervais font les révolutions de 1841 et de 1846 et les émeutes de 1864, ce qui fait dire à Théophile Gautier que Saint-Gervais est le quartier de la "démocratie orageuse" et à Jeremias Gotthelf que c'est la "chaudière du diable".

Quant à Philippe Monnier, dans La Genève de Töpffer, il donne cette description du faubourg Saint-Gervais: "Le verbe est plus haut, le rire plus sonore, l'accent plus marqué. Les gestes sont plus rapides et les têtes sont plus chaudes. Cela grouille de mouvement, d'allégresse et de vie. On sent un peuple plus près de la nature et plus près des origines, un peuple instable, mobile, spontané, inquiet, tumultueux, turbulent; un peuple ayant la tête près du bonnet, l'enthousiasme, l'indignation, la colère spontanée; un peuple qui s'en va à la statue de Jean-Jacques comme à un lieu de pélerinage et qui, comme les Allobroges d'autrefois, semper nova petentes, demande toujours des choses nouvelles, qu'aucune [p. 171] discipline ne morigène et qu'aucune victoire ne satisfait; qui se cabre, puis qui s'abandonne; qui se révolte, puis qui s'oublie".

Les choses ont bien changé, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Hôtel du Rhône, la Placette, les immeubles modernes de la place Saint-Gervais ont transformé la physionomie du quartier, mais il reste quelques maisons intéressantes, en particulier à la rue de Coutance, à la rue des Etuves et à la rue Rousseau, et surtout le temple de Saint-Gervais, qui date du XVe siècle et contient des oeuvres de valeur, et où les récentes fouilles ont révélé des origines très anciennes et très importantes. Après l'Escalade de 1602, les dix-sept morts genevois, faute de place dans un cimetière de la Ville, ont été enterrés au cimetière de Saint-Gervais; la dalle funéraire est encastrée dans le mur du chevet. Il reste aussi, chez ses vieux habitants, un certain esprit frondeur, rouspéteur et grincheux caractéristique du faubourg.

J. de S.

haut

Les parcs, lieux de rencontres

Aujourd'hui les quartiers urbains ont perdu de leur attrait, la rue n'appartient plus aux enfants et les adultes ne s'y promènent plus guère, sinon pour aller faire des achats dans les magasins. Mais il y a de beaux restes: les parcs de la Grange et des Eaux-Vives, dans le quartier du même nom, le parc Mon Repos aux Pâquis, les Bastions à Plainpalais. Ainsi qu'un multitude de squares, petits parcs, places de jeux, préaux aménagés où fourmillent enfants et parents. Dont la moitié sont des étrangers. Ce sont des lieux de "papotage" où les gens font connaissance et communiquent. Timidement. Par enfants interposés. Et où se lient parfois des amitiés... Enfin, sur la rive droite, dans les quartiers du Grand-Pré et de Vermont, les architectes ont conçu de vastes zones de verdure (nature résiduelle) entre les immeubles bâtis, à partir des années 1955.

Et les cités satellites

Mais c'est finalement dans le voisinage des cités satellites tant décriées (des villes construites à la campagne), qu'on est le plus "proche de la nature".

Au Lignon, il suffit de passer la passerelle sur le Rhône, on se trouve dans les champs de blés, de belles forêts sauvages, et [p. 172] l'on a la ferme de Loëx avec ses animaux, dans une région où l'on peut presque parvenir à se perdre. Et autour de la cité satellite de Meyrin, on peut se promener à l'infini par champs et bois, et voir des vaches paître dans les prés. On peut traverser la frontière française sans même s'en apercevoir et pousser, pourquoi pas, jusque sur la crête du Jura. Bien sûr, il y a parfois des routes à traverser. Mais pas encore d'autoroutes.

Dans les cités satellites qui ont vingt ans d'âge, les municipalités se préoccupent de construire de nouveaux immeubles pour les jeunes de la seconde génération d'habitants. Ce qui est parfois difficile, vu la rareté du terrain. Ce type de [p. 173] difficulté se retrouve même à la "Cité nouvelle" d'Onex, le plus critiqué des grands ensembles du Canton. Outre son architecture banale, on lui a reproché d'être un vaste ghetto sans âme et sans racines. Cependant, si l'on est né à la Cité nouvelle et qu'on y a grandi, il semble que "pour rien au monde on ne voudra s'établir, fonder un foyer ailleurs". Preuve encore une fois faite qu'on sait aussi y pratiquer un certain art de vivre. Et que cette notion "d'art de vivre" est, en définitive, toute relative et personnelle.

Ceci explique-t-il cela? Il s'est développé une importante vie associative dans les communes suburbaines, où l'on compte de très nombreuses sociétés sportives, culturelles, d'intérêt public, fort actives et bien subventionnées. A Meyrin, commune opulente de 22.000 habitants, 43 sociétés faisant partie du cartel des sociétés meyrinoises totalisent 8.000 membres, y compris les enfants. Ce chiffre impressionnant est toutefois relativisé par le fait que nombre de personnes sont inscrites dans plusieurs sociétés. Bref, ici comme ailleurs, ce sont toujours les mêmes qui font les choses, qui participent...

L'auberge espagnole

Il y a évidemment autant de conceptions de l'art de vivre qu'il y a d'individus. Pour certains, cet art implique, en premier lieu, le temps. Du temps en suffisance, non comptabilisé. A l'opposé de ce que nous en avons fait... De l'argent. Un temps budgétisé réparti entre des tas "d'activités".

Une femme peintre à qui je demandais récemment si elle ne souffrait pas de vivre dans telle petite ville réputée par trop provinciale, me répondit: "Mais vous n'êtes nulle part obligé de vivre comme un provincial. Ce que vous faites ne dépend finalement que de votre univers mental. Certains restent toute leur vie des provinciaux à Paris. D'autres font venir le monde entier dans leur bicoque à la campagne"...

De même, la réponse à la question: "Comment vit-on dans tel quartier?" peut être: "Pas différemment que dans tel autre quartier. Comme dans l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte. Chacun prend possession, selon ses moyens, d'une ville, d'un quartier. Il n'est pas d'art de vivre sans possession, de possession sans connaissance, de connaissance sans vagabondage, de vagabondage sans abondance de temps. Cependant l'art de vivre dans une ville, un quartier, n'est pas forcément lié aux activités, reconnues comme telles, qui s'y déroulent ou qu'on y exerce. Cet art peut consister en un simple regard porté sur la ville, le quartier...

[p. 174]

Les squatters, un nouvel art de vivre

Du fait de la spéculation immobilière effrenée qui a caractérisé ces dix dernières années — une des causes de la cherté des loyers —, la vie économique genevoise a été considérablement faussée et la "qualité de la vie" s'est dégradée pour une frange non négligeable de la population. Une partie de la jeunesse, la plus turbulente, mais aussi la plus imaginative, désireuse de rompre les liens familiaux et ne trouvant pas de logis à la mesure de ses moyens, se mit à "squatter" des immeubles, dont certains étaient vides depuis des années, ceci avec l'accord tacite des autorités. Ces squats sont répartis dans la plupart des quartiers de la ville.

Cependant, ces jeunes ne se contentent pas d'occuper les immeubles. Ils tentent d'y créer un nouvel "art de vivre". Face à la débauche de gaspillage qui caractérise notre société consumériste, réalisons les choses avec un minimum de moyens, telle semble être leur philosophie. Pourquoi, par exemple, peindre un volet en entier, alors qu'il suffit d'en barbouiller un angle, comme sur la façade du squat de la rue Rousseau, dans le quartier de Saint-Gervais? Il n'y a que l'intention qui compte...

Cependant la créativité de ces jeunes occupants ne se résume pas à cette provocation. A l'intérieur des squats, toute une vie culturelle s'organise, des caves aux greniers. D'abord il a fallu parfois réparer les dommages que certains propriétaires, eux-mêmes, avaient commis afin de décourager les gens d'occuper leurs immeubles. Souvent, les sanitaires avaient été détruits à la masse, comme au 2, de la rue de Carouge. D'étudiant, on s'est donc improvisé plombier et maçon.

Par la suite, on organise des expositions de peinture, des concerts rock dans les caves des immeubles, avec entrée payante modeste, histoire de faire la nique aux "requins du show biz". On donne des représentations théâtrales au "Garage", dans le triangle de Villereuse. On ouvre des restaurants de squat où l'on peut manger une excellente cuisine pour moitié moins cher qu'ailleurs ... Ainsi s'initie-t-on à la gestion! Bref, on est loin de la poterie et autres occupations innocentes prônées dans certains centres de loisirs ...

J.-P. A.

haut

[p. 175]

Travail et vie quotidienne

La population genevoise et l'emploi

Genève, ville des services. Voilà qui n'est pas nouveau dans ce Canton. En 1900 déjà, près de la moitié de la population résidente active dans l'économie travaillait dans le secteur tertiaire. En 1985, trois personnes sur quatre y trouvent leur salaire, alors que l'agriculture n'en occupe même pas deux pour cent. Canton du tertiaire par excellence, Genève est suivi, mais d'assez loin, par Zurich et Bâle-Ville.

Genève, ville de fonctionnaires? On le laisse volontiers entendre. En réalité, 77 pour cent des actifs travaillent dans le secteur privé et 18 pour cent dans le secteur public suisse (Canton, communes et Confédération réunis), auxquels s'ajoutent 5 pour cent de fonctionnaires internationaux et de membres de missions diplomatiques. Cela dit, il est vrai que le nombre d'employés dans le secteur public suisse a plus que triplé entre 1950 et 1980, ce qui reflète l'élargissement des tâches de l'Etat et aussi l'euphorie des années d'abondance.

Ce n'est pourtant pas le secteur public qui détient la palme en matière de croissance du personnel. Dans la période citée, banques et assurances multiplient leur effectif par 3,5, taux sans doute encore dépassé dans le cadre des agences immobilières et du conseil juridique. Cette croissance a été brutalement stoppée au cours de ces dernières années.

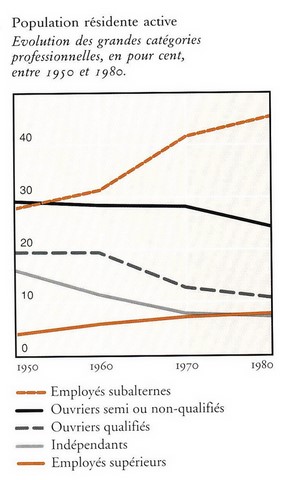

Le Genevois est, sauf exception, un salarié. Comme dans l'ensemble de la Suisse, l'exercice libre d'un métier se perd: les indépendants formaient le quart des personnes actives au début du siècle, ils ne sont que huit pour cent aujourd'hui (la moitié d'entre eux exerçant seuls). Dès l'approche des années soixante-dix, les "cols blancs" l'emportent sur les "cols bleus" et composent, en 1980, 54 pour cent de l'emploi. Mais le travail ouvrier garde de l'importance, puisqu'il est exercé par une personne sur trois (1980: 35%). Mais, depuis 1960, il se déqualifie: à cette date, 48% des ouvriers étaient qualifiés; ils ne sont que 31% en 1980. Plus de la moitié des ouvriers (57%) sont étrangers.

L'âge du travail

D'après les statistiques tout au moins, le travail de l'enfant avait disparu de Genève en ce début de siècle. Celui de la personne âgée, en revanche, se prolonge jusqu'à ces toutes dernières décennies. L'AVS, introduite en 1947, crée la possibilité, mais non l'obligation, de l'arrêt du travail. En 1960, dans le canton de Genève, 56% des hommes âgés de 65 à 69 ans exerçaient un emploi (Suisse: 61%) et encore 29% [p. 176] (sic!) de ceux de 70 ans et plus (Suisse: 33 %). Vingt ans plus tard, ces actifs âgés ne sont plus que, respectivement, 25 et 8% (Suisse: 26 et 9%). Il a fallu pour cela que la pension de retraite vienne compléter l'AVS, mais aussi que la pression d'un marché de l'emploi en voie de contraction se fasse sentir. Cela dit, ces taux d'activité n'en continuent pas moins d'étonner nos voisins français ou allemands, chez qui plus de la moitié des jeunes sexagénaires sont déjà retraités.

La révolution des femmes

Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui procla-mait envoyer l'homme au travail et confier le foyer à la femme. En fait, était-ce vraiment le cas hier? Et ne l'est-ce plus aujourd'hui?

Une première approche globale semble nier tout change-ment: parmi les femmes âgées de 15 ans et plus, en 1910 à Genève, 38% assumaient un emploi; en 1980, elles sont un pour cent de plus (39%), selon un décompte qui inclut main-tenant les emplois à temps partiel (en Suisse: 36 puis 37,5%).

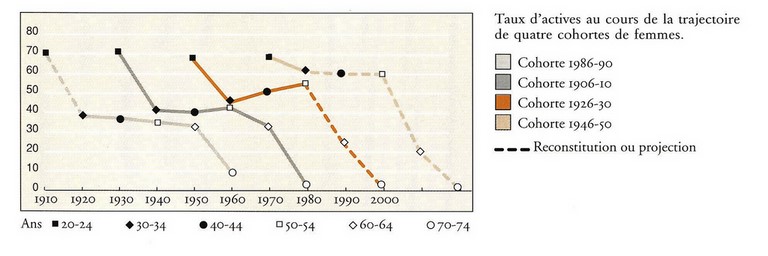

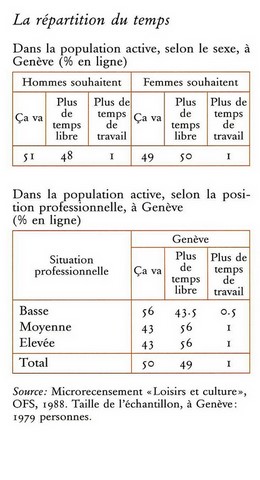

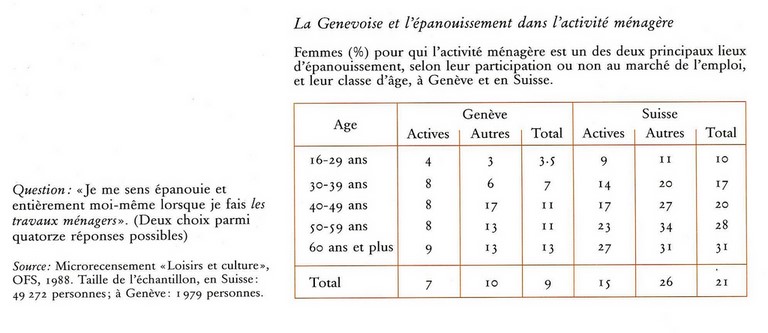

Mais cette apparente stabilité s'explique par deux grands mouvements qui s'annulent entre eux. D'un côté, l'encou-ragement aux études et l'institutionnalisation de la retraite provoquent une nette baisse du taux d'actives avant vingt [p. 177: image / p. 178] ans et après soixante ans; de l'autre, surtout depuis 1960, se manifeste la volonté très nette d'exercer une profession de la part d'une majorité de femmes âgées de vingt à soixante ans, comme l'indique le graphique ci-dessous.

C'est en considérant le taux d'activité parmi les femmes de 25 à 60 ans que l'on mesure le changement des usages féminins: en 1920, 37% d'entre elles sont actives, en 1960, 46%; 10 ans plus tard, 60%, pourcentage qu'on retrouve en 1980.

Efforçons-nous de reconstituer la trajectoire de quatre générations de femmes, la plus ancienne étant composée de personnes nées entre 1886 et 1890, la plus récente de femmes nées entre 1946 et 1950 (graphique ci-dessous).

Le comportement de la première cohorte (née avant ce siècle) suit un modèle traditionnel. A vingt ans environ, vers 1910, sept femmes sur dix ont une activité; dix ans plus tard, mariées et mères de familles, trois d'entre elles se retirent au foyer, et moins de quatre continuent à travailler au bureau ou à l'usine. Qui sont ces dernières? Dans leur très grande majorité, des femmes qui n'ont d'autre choix que de travailler pour survivre: célibataires, séparées, mais aussi beaucoup de femmes mariées des milieux prolétaires, dont le salaire va permettre au ménage de "nouer les deux bouts". Celles-ci ne quitteront guère leur emploi avant soixante-cinq ans sonnés; elles furent parmi les premières à bénéficier de l'AVS.

La seconde cohorte présente un profil évolutif semblable à la précédente. L'augmentation légère du taux de l'emploi à la cinquantaine est causée par le fait que, depuis 1960, la statistique comptabilise tous les emplois à temps partiel, donc ajoute environ 4 à 6 pour cent.

Ainsi, jusqu'à cette génération née au début du siècle, le tableau général est le suivant: de dix femmes, trois n'exercent jamais d'activité professionnelle; pour trois autres, l'emploi représente un rite de passage qui n'est pas sans rappeler le [p. 179] service militaire pour les hommes. Pour les quatre dernières, à l'exception d'une minorité avant-gardiste et privilégiée, travailler est la condition de la survie.

La troisième cohorte (1926-30) marque la transition: l'arrêt de l'emploi, après le mariage et l'enfant, continue d'être la règle pour le quart des femmes actives à vingt ans. Mais voici que, parmi ces dernières, une sur deux reprend un emploi entre quarante et soixante ans. C'est entre 1960 et 1980 que ce comportement nouveau s'affirme, qui trouve son aboutissement avec les générations suivantes.

Dans la dernière cohorte, née après la guerre, seule une femme sur sept se retire du marché de l'emploi entre vingt et trente ans. Et, si la situation économique le permet, le taux d'activité de cette cohorte restera constant au cours de son vieillissement, jusqu'au moment de la retraite.

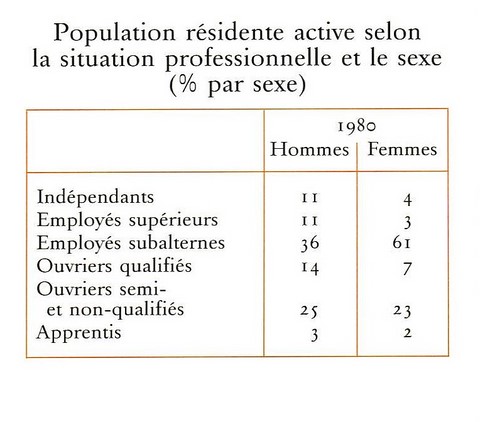

Ainsi, l'idéal de la femme au foyer a largement dominé parmi les générations d'avant-guerre, mais cet idéal n'était pas accessible à plus du tiers des femmes. Aujourd'hui, un nouveau modèle s'impose, qui revendique l'égalité d'accès au marché de l'emploi et le droit de la femme mariée à la carrière professionnelle: parmi les femmes mariées âgées de 25 à 50 ans, plus d'une sur deux a une activité professionnelle en 1980; ce n'était le cas que d'une sur quatre en 1960. Ces femmes-là tiennent à continuer à travailler contre vents et marées, malgré les difficultés à concilier famille et carrière professionnelle (la solution étant pour près de la moitié l'emploi à temps partiel), malgré la moindre qualification (voir tableau ci-dessous) et l'inégale rétribution de l'emploi féminin, malgré aussi la contraction du marché de l'emploi depuis le milieu des années soixante-dix.

Les étrangers et les voisins

La part des étrangers dans la population résidente active est importante; elle était de 18% en 1950, elle a doublé pendant les trente ans suivants. Si l'on compte les non-résidents, elle est au total de plus de 40%. Sept saisonniers et quatre frontaliers sur dix occupent un emploi dans l'agriculture ou dans l'industrie.

Genève présente ainsi cette particularité d'avoir une population résidente insuffisante à satisfaire les besoins du marché du travail; aussi offre-t-elle des emplois à environ 26-29.000 frontaliers (le chiffre diffère selon que la source est suisse ou française). En outre, 8.000 résidents du Canton de Vaud prennent quotidiennement le chemin de Genève.

[p. 180]

Le retour du chômage

Un spectre plane à nouveau sur la cité: celui du chômage. On l'avait oublié pendant les années dorées. Voici deux décennies, on crut l'avoir tenu à distance en sacrifiant quelque 18.500 travailleurs étrangers dont, entre 1974 et 1977, on ne renouvela pas les contrats; on prétendit aussi l'exorciser par un mode de calcul qui sous-estimait le mal; en creusant encore l'écart — pourtant bien réel — entre notre pays et nos voisins, on flatta indûment la vanité suisse de se sentir un Sonderfall. Mais voici qu'aujourd'hui, dans le pays, le seuil des 80.000 demandeurs d'emplois est franchi (2,5%: avril 1992). Le record suisse absolu pendant la Grande Crise (125.000 chômeurs dans l'automne 1935) ne semble plus imbattable. Genève fait partie, avec les autres cantons romands, de la région la plus touchée avec 4,8% de chômeurs, soit plus de 8.000 personnes (avril 1992). Le budget de l'Etat est déficitaire, le canton s'interroge. Que l'idée d'une Genève de 800.000 habitants en l'an 2000 paraît aujourd'hui lointaine et absurde!

Le travail, signification et valeur

Le travail, religion profane de l'avant-guerre

Genève la calviniste avait investi le travail d'une dimension religieuse; elle persécuta pendant longtemps le divertissement; ses démêlés avec les hommes du théâtre, cafetiers et autres cabaretiers sont historiques.